◆2025年8月26日(火)~8月31日(日) 1F 河原 敦子 展(油彩)

河原 敦子 Kawara Atsuko

1961 京都市生まれ

1984 京都市立芸術大学美術学部美術科油画専攻卒業

1986 京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻修了

1984~85 京都美術展(京都府ギャラリー)

1984~86 新制作展

1985 関西新制作展(大阪)新作家賞

1989 次代を担う作家展(京都府立芸術会館)

1993 第1回画廊の視点93(大阪府立現代美術センター)

2008 第27回損保ジャパン美術財団選抜奨励展(東京)

2013 第10回小磯良平大賞展(神戸・東京)

個展

1986 ギャラリー白(大阪)

1987, 2006~10,12,14,16 アートスペース虹(京都)

1988~94,99~2020 トアロード画廊(神戸)

2023 ヒルゲートギャラリー(京都)

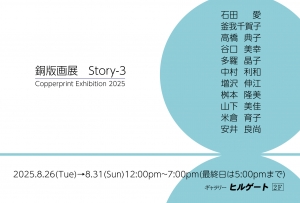

2F 銅版画展Story-3

〈出品作家〉

石田 愛 釜我 千賀子 高橋 典子

谷口 美幸 多羅 晶子 中村 利和

増沢 伸江 桝本 隆美 山下 美佳

米倉 育子 安井 良尚

◆2025年8月19日(火)~8月24日(日) 夏期休廊

◆2025年8月12日(火)~8月17日(日)

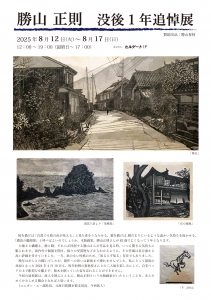

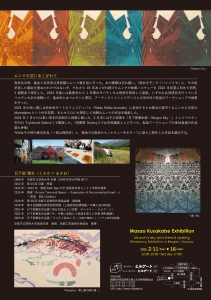

1F 勝山正則 没後1年追悼展(木版)

桜を描けば「白黒でも桜の色が見える」と見た者をうならせる。猫を描けば、陽だまりにいるような温かい気持ちを抱かせる。「濃淡の魔術師」と呼べばよいのでしょうか。木版画家、勝山正則さんが82歳で亡くなって1年となります。

力強さと繊細さ。静と動。それらが同居する勝山さんの作品を見る時、いつも驚きの気持ちに駆られます。国内外で個展を開き、数々の受賞歴などからわかるように、その作風は各方面から高い評価を受けていました。一方、欲のない性格のため、「知る人ぞ知る」存在でもありました。

晩年はがんとの闘いでしたが、創作への思いは最後まで薄れませんでした。私にとって最後の対面となった2024年4月10日も、毎年恒例の妻春枝さんとの二人展を楽しみにして、自宅ベッドの上で彫刻刀を離さず、版木を掘っていた姿を忘れることができません。

今回の追悼展は、故人を偲ぶとともに、勝山正則という木版画家がいたということを、あらためてかみしめる機会となればと思います。

(ユニオン・エー副社長、元毎日新聞京都支局長、今西拓人)

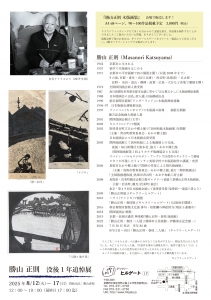

勝山 正則 (Masanori Katsuyama)

1942 京都市に生まれる

1957 独学で木版画をはじめる

1971 京都市の平安画廊で初の個展を開く(以後2008年まで)

その後、京都・東京・出石(兵庫)・青谷町(鳥取県)・名古屋・

長野・ 奈良・富山・静岡・滋賀・広島・大分など各地で個展を開く

1974 全関西国画会新人賞受賞

1987 毎日新聞社世界歴史都市会議に寄せて「京は甦るか」、に木版画挿絵連載

1988 日本版画会に出品、初入選。以後継続出品

1990 朝日新聞京都版「ワンダーランド」に木版画挿絵連載

1996・97 日本版画会選抜展出品

1997 プノンペン(カンボジア)で木版画の指導 個展を開催

棟方記念版画大賞展入賞

2001 関西版画会創立(主宰)

2002 キエフ(ロシア)で個展

2003 取県青谷町立あおや郷土館で「因州和紙木版画展」を開催

(主催:青谷町教育委員会・あおや郷土館)

日本版画会にて日本版画会賞受賞

2005 関西版画展にて因州和紙による版画展との交流、

後援:毎日新聞社大阪本社、協力:あおや郷土館

(関西版画展第1回よりカナダ版画協会とも交流)

スペイン・バルセロナのサン・アングレウ区役所のギャラリーで個展

ピカソが卒業したリョッチャ美術学校で木版画制作の講義・実習

2006 鳥取市あおや郷土館で「関西の作家による現代版画展」

(主催:鳥取市教育委員会・あおや郷土館、協力:関西版画会)

「全国版画選抜展」鳥取市青谷町・あおや和紙工房主催

2008 鳥取県・岩美町観光会館2階ギャラリー(浦富八景勝山正則木版画展、

主催:岩美町、観光(岩美町)協会)

東京・第49回日本版画会展にて萬華賞受賞(竜神洞・・・浦富八景より)

2009 「勝山正則展」(ギャラリーヒルゲート)

2010 ハワイ(アメリカ)で個展

「勝山正則・春枝展」(ギャラリーヒルゲート)(以後毎年開催)

2016 朝日新聞京都版文化面 俳句・短歌欄の挿絵担当(現在も連載中)

2018 関西版画会 解散

2019 京都・長岡天満宮 神楽殿「勝山正則・春枝 版画展」

2022 勝山正則・春枝 二人展(豊岡市立美術館-伊藤清永記念館-)

2024 7月30日 死去 享年82歳

8月13日~18日「勝山正則・春枝 二人展」(ギャラリーヒルゲート)

りんごを二つもらえば、一つは誰かに分けなくては気がすまない、勝山先生はそんな方でした。お亡くなりになった後、「代表作を集めた画集を作り、後世に遺さなくては」という声が湧き起ったのは自然な成りゆきだったのかもしれません。

モノクロの陰影が鋭く、また温かい、遺作の数々をどうぞ御高覧下さいませ。

ギャラリーヒルゲート

『勝山正則 木版画集』 会場で販売します!

A4 68ページ、90~100作品掲載予定 3,000円(税込)

クラウドファンディングにて多くの方からのご支援を頂き、作品集を制作することができました!ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

展覧会終了後のお求めは、ギャラリーヒルゲートまでメール・電話にてご注文ください。2階ギャラリーショップでも販売いたします。2F 板遊会展(木版画)

〈出品作家〉

芦津 明子 内多 美智子 佐々木 信廣

田口 正子 宮木 新平 村松 博行

森山 尚

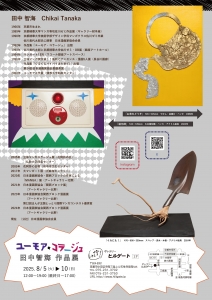

◆2025年8月5日(火)~8月10日(日) 1F ユーモア★コラージュ 田中智海 作品展

「石コロの声が聴こえるようになれば一人前だね」

創作活動を始めた頃、師匠に言われた言葉です。それからかれこれ30数年、未だに石コロの声が聴けたことはありませんが、モノの声にひたすら耳を傾け続け、生まれた作品たちをどうぞご覧ください。

田中智海

田中 智海 Chikai Tanaka

1966年 京都市生まれ

1989年 京都精華大学マンガ専攻佐川ゼミ作品展(ギャラリー射手座)

1990年 京都精華大学美術学部デザイン学科マンガクラス佐川ゼミ卒業

佐川美代太郎氏に師事 日本漫画家協会会員

1992年 作品集『ユーモア・コラージュ』 出版

1993年 佐川美代太郎と京都精華大学佐川ゼミ・OB展(銀座アートホール)

1994年 マンガートTEN(ワコール銀座アートスペース)

1995年 立体マンガ傑作選!!風刺とナンセンス・漫画5人展(長谷川画廊)

作品集『ぐるぐるバイバイまた来てネ』出版

第24回日本漫画家協会賞優秀賞

2003年 ユーモア工作展(佛教大学四条センター)

2005年 立体マンガコラージュ展(花阿弥の会)(仏教大学四条センター)

2005年 花阿弥の会展(府中市文化センター)

2017年 大マンガート展(元麻布ギャラリー)

2020年 日本漫画家協会・関西ブロックの作家による「MANGA」展(アートギャラリー北野)

2021年 日本漫画家協会「関西ブロック展」(アートギャラリー北野)

2023年 日本漫画家協会関西ブロック漫画展(アートギャラリー北野)

第12回まんが王国とっとり国際マンガコンテスト優秀賞

2024年 日本漫画家協会関西ブロック漫画展(アートギャラリー北野)

現在 (公社)日本漫画家協会会員

2F 洛楽展(洛南高校美術部OB)

◆2025年7月29日(火)~8月3日(日)1F 赤松 加奈 個展「虫の目とおやの目」(アクリル ・水彩)

すべり台。子どもは何を見ているのだろう。階段、手すり、クモの巣、見上げている母、靴、空、メタリックな板、砂場、見下ろす母。

私はいつの間にかおやの目線になり、常に子を中心に周りに危険はないかアンテナを張るような風景の捉え方をしている。いつかの広くたおやかな視点を懐かしく恋しく思いながら今を過ごす。赤松加奈 Kana Akamatsu1990年生まれ 、奈良県在住2013年 京都造形芸術大学 美術工芸学科 洋画コース卒業2015年 京都造形芸術大学大学院 芸術表現専攻 ペインティング領域 修了

個展2025年 「こんにちは、 」(奈良県立美術館 ギャラリー/奈良)2023年 「土の声を聞き、風とあそぶ」(NEUTRAL/京都)2021年 「赤松加奈 展 みんなの部屋」(喜多美術館/奈良)2021年 「赤松加奈 展 ここで描く」(galerie16/京都)2019年 「赤松加奈 個展」(フォルテック一級建築士事務所/東京)2019年 「新世代への視点2019 赤松加奈展」(コバヤシ画廊/東京)2018年 「真夏の窓辺」(フォルテック一級建築士事務所/東京)2015年 「KANA AKAMATSU」(galerie16/京都)

グループ展2025年 「CAPS:Contemporary Art Practice | Studio – CAPS 2025 展」(高島屋大阪店/大阪)2024年 「Idemitsu Art Award アーティスト・セレクション 2024」(国立新美術館/東京)2024年 「東 京都 展The Echoes of East Kyoto」 (WHAT CAFFE/東京)2024年 「テーブルにトマト 羽部ちひろ+赤松加奈」 (A-LAB/兵庫)2022年 「テラスアート湘南2022」(テラスモール湘南/神奈川)2022年 「奈良・町家の芸術祭 HANARART 2022 こあ」「今から、生まれる」(旧荒木邸/ 奈良)2022年 「川村悦子&田嶋悦子 展 ー華と夢ー」(ギャラリー恵風/ 京都)2022年 「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2022」(京都)2022年 「奈良・町家の芸術祭 HANARART 2021 ArtShop」(Art-Space TARN/ 奈良)2021年 「第28回心に響く小品展」(ギャラリーヒルゲート/京都)(以後2022、2023、2024、2025)2020年 「小さな絵と小さなおうちと小さな木のもの展」(和詩倶楽部 柳小路店 特設ギャラリー/京都)2019年 「MESSAGE 2019」(コバヤシ画廊/東京) (以後2020、2021、2022)2019年 「群馬青年ビエンナーレ2019」(群馬県立近代美術館/群馬)2017年 「銀座アート動物園2017」(ギャラリー杉野/東京)2016年 「若いクリエーターによる合同展示」(The Terminal KYOTO/京都)2013年 「キテ・ミテ中之島2013」(京阪電車駅構内/大阪)(以後2014、2015)2013年 「はじまりの部屋」(康耀堂美術館/長野)2012年 「奈良・町家の芸術祭 HANARART 2012」(八木札の辻/奈良)(以後2013)

入選・受賞2024年 Kyoto Art for Tomorrow 2024 ―京都府新鋭選抜展― 入選2019年 群馬青年ビエンナーレ2019 大賞2018年 FACE2018損保ジャパン日本興亜美術賞 審査員特別賞2018年 シェル美術賞2018 入選2014年 ワンダーシード2014 入選

パブリックコレクション群馬県立近代美術館(群馬)東京Dタワーホスピタル(東京)中野区(東京)

2F 岡垣 慧子 個展「Good Luck Tomorrow」(アクリル・水彩)

進路を考えた高校生3年生のとき、

わたしはこれから先、描いて残していくのならイヌの絵がいい。

そう思いました。

それからずっとイヌの絵を描いています。

今も心の向きは変わらず、

視野が少し広がり描くイヌの姿は変化したかもしれませんが、

相変わらずイヌと一緒にいます。

今回の展示のタイトルを、

明日の自分に期待とエールを送る意味の

「Good Luck Tomorrow」という名前にしました。

わたしにとって、

描きかけの絵のような、

明日に少しだけワクワクできる言葉です。

タイトルに合う、心が躍るような展示に出来たらいいなと思います。

岡垣 慧子 Okagaki Keiko

1990年 静岡県生まれ

2013年 京都造形芸術大学 洋画コース卒業

2015年 京都造形芸術大学大学院 芸術表現専攻 ペインティング領域修了

活動歴

2020年 グループ展「小さな絵と小さなおうちと小さな木のもの展」

(和紙倶楽部 柳小路店 特設ギャラリー/京都)

2019年 店内作品展示(春巻スタンドラップ&ロール/京都)

2016年 作品展示(The Terminal KYOTO)

2015年 京都造形芸術大学大学院修了展(京都)

2013年 京都造形芸術大学卒業制作展(京都)

2012年 グループ展「第6回三日展」(JARFO/京都) 以後多数

2012年 グループ展『Candid image』(ギャラリーすずき/京都)

2011年 グループ展「3てん」(ギャラリータナカ/京都)

受賞歴

2013年 京都造形芸術大学卒業制作展 瓜生山賞

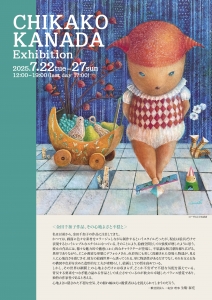

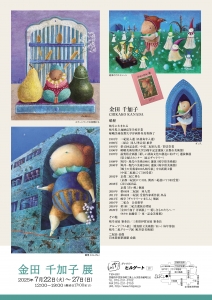

◆2025年7月22日(火)~7月27日(日) 1F 金田 千加子 展(油彩・アクリル)

金田 千加子 CHIKAKO KANADA岐阜に生まれる岐阜県立加納高等学校卒業嵯峨美術短期大学洋画科専攻科修了1981年 二紀展入選(以後毎年入選)1989年 二紀会 同人(準会員)推挙1991年 第45回記念賞/中部二紀同人賞/彩雲堂賞1996年 嵯峨美術短期大学25周年記念選抜(京都市美術館)1997年 滋賀県企画展「新しい淡海文化の創造に向けて」選抜個展 (県立婦人センター 展示ギャラリー)1998年 「岐阜・現代の美術1998」選抜(岐阜県美術館)2000年「岐阜・現代の美術2000」選抜(岐阜県美術館) 「郷土の美術家100人岐阜展」中日新聞主催(中部二紀展にて5回受賞)2002年 京都二紀に移る(京都二紀展にて3回、関西二紀展にて9回受賞)2008年 CRIA展出品 京都「青い風」個展2010年 第64回 二紀展 同人賞2011年 第64回 二紀展 受賞作家新作展 出品2013年 岐阜「ギャラリーいまじん」個展2016年 二紀会 会員推挙2018年 第1回 二紀会選抜台湾展2020年「金田千加子 洋画展』ー 愛しきものたちへ ー (岐阜市 加藤栄三・東一記念美術館)その他岐阜市展 審査員/三重県伊賀市展 審査員グループ『ウム展』(愛知県立美術館/’81~)毎年参加岐阜二紀グループ展(岐阜県美術館)二紀会 会員日本美術家連盟 会員

<金田千加子作品、その心地よさと不穏と>私は以前から、金田千加子の作品に注目してきた。かつては、画面に色々な素材をコラージュしながら制作するというスタイルだったが、現在は絵具だけで表現するというシンプルなスタイルになっている。そのことにより、絵画空間としての強度が増したように思う。彼女の作品には、様々な魅力的で蠱惑(こわく)的なキャラクターが登場し、不思議な無言劇を繰り広げる。異形でありながら、どこか親密な形態にデフォルメされ、色彩的にも美しく洗練された登場人物達が、見る人に心地良さを感じさせ、彼女の絵画世界へと誘ってくれる。単に物語性があるだけでなく、それを支える為の構図や色彩を含めた造形的な工夫が素晴らしく、絵画としての質を高めている。しかし、その世界は網膜上の心地よさだけには収まらず、どこか不安げで不穏な気配を湛えている。背反する要素をつなぎ魅力溢れる作品として成立させているのが彼女の卓越したバランス感覚であり、独特の作家性であると考える。心地よさに隠された不穏な空気、その振れ幅ゆえに鑑賞者は心を捉えられてしまうのだろう。一般社団法人 二紀会 理事 生駒 泰充

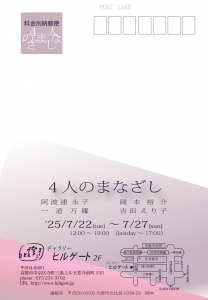

2F 4人のまなざし 岡本裕介・吉田えり子・一道万羅・阿波連永子

京都を中心に団体展や公募展で作品を発表してきた四人。所属団体も作品の傾向も全く違います。おそらく、お互いどのような思想信条を持っているかも知らないと思います。しかし、昔からの知り合いでグループ展などで一緒に作品を発表したりもしていました。上善水の如き関係です。今回、突然この四人で小品を展示することになりました。祇園祭の最中、もっとも暑い時期に四人のまなざしが、何を見つめているのか楽しみです。

阿波連 永子 Eiko Aharen 滋賀県展 特選5回 京展 特選4回 新制作展 元協友 滋賀県美術協会会員

一道 万羅 Banra Ichido 1947 年 岩手県生まれ 1986 年 二紀展初入選 1995 年 京都二紀展奨励賞 1999 年 関西二紀展佳作賞 2002 年 二紀展奨励賞 2007 年 関西二紀展努力賞 2009 年 京都二紀展田村賞 2009 年 準会員推挙

岡本 裕介 Yusuke Okamoto1990 年より主体展出品 1998 年・1999 年・2002 年 主体展佳作作家 2002 年 主体美術協会会員推挙 その他、京展 個展 12回

吉田 えり子 Eriko Yoshida1981年 二紀入選 以後毎年 奨励賞2回 1998年 同人推挙 現在 準会員 関西二紀での受賞歴 佳作賞6回 褒賞3回 同人賞2回

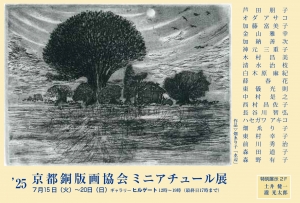

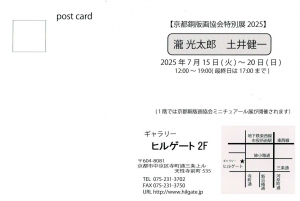

◆2025年7月15日(火)~7月20日(日)

1F ’25京都銅版画協会ミニアチュール展

〈出品作家〉

芦田 朋子 オダアサコ 加藤 富美子 金山 雅幸

加納 善次 神元 三重子 木村 昌美 清水 治枝

白木原 麻紀 薛 春花 東儀 光則 中村 是之

西村 昌佐子 長谷川 智弘 ハセガワ アキコ 畑 ゑり子

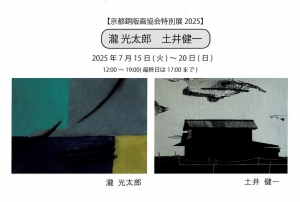

東村 幸子 前川 秀治 森田 道子 森野 有子2F 京都銅版画協会特別展2025 瀧光太郎・土井健一

瀧 光太郎(たき こうたろう) 略歴

1940(S15)年 愛知県生まれ、京都市出身、現在滋賀県大津市に在住

1966(S41)年 京都大学大学院工学研究科修士課程修了.

2010(H22)年 銅版画を始める

現在 京都銅版画協会会員(2018年~)、滋賀県造形集団団員(2022年~)

【公募展】

2012(H24)年 滋賀県美術展覧会 (滋賀県立(近代)美術館):佳作

(以降、2013,14,16,17(特選),18,19,20(特選),21~24年)

2012(H24)年 県展秀作展 (長浜文化芸術会館)

2014(H26)年 淡海の夢・風景展(大津市、成安造形大学):クサカベ賞(以降、2017(ホルベイン賞),19,21,22年)

2015(H27)年 大津市美術展覧会 (大津市歴史博物館/大津市立文化会館)(以降、2016,22~24年)

2016(H28)年 BIWAKO大賞展 (滋賀県立近代美術館)

2017(H29)年 湖国を描く絵画展 (草津クレアホール)

2018(H30)年 版画フォーラム2018和紙の里ひがしちちぶ展 (東秩父村和紙の里)

2022( R4)年 第13回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ (福岡県,大野城まどかぴあ)(以降、2024年)

同年 日本版画協会 第89回版画展 (東京都美術館)

2023( R5)年 第21回南島原市セミナリヨ現代版画展 (南島原市ありえコレジヨホール)

同年 第2回 FEI PURO ART AWARD (FEI ART MUSEUM YOKOHAMA) (以降、2024年)

2024( R6)年 第3回TKO国際ミニプリント展(東京→京都→大阪)

(東京芸術劇場、アートゾーン神楽岡、GALLERY IROHANI GALLERY.いろはに)

【グループ展】

2011(H23)年 銅版画グループ遊展 (京都市、アートスペース東山、ギャラリー吉象堂)(以降、毎年)

2017(H29)年 滋賀県造形集団第42回造形展(滋賀県立(近代)美術館) (以降、2018~24年)

2018(H30)年 京都銅版画協会ミニアチュール展 (京都市、ギャラリー ヒルゲート)(以降、2019,21~24年)

2019( R1)年 京都銅版画協会展 (京都府立文化芸術会館) (以降、毎年)

2019( R1)年 京都銅版画協会南天荘画廊展 (神戸市、南天荘画廊) (以降、2022~24年)

2023( R5)年 滋賀県造形集団小品展(滋賀県立美術館) (以降、2024年)

2024( R6)年 サムホール展(大津市、アートギャラリー 彩之和)

【個展】

2025( R7)年 瀧 光太郎 版画展(滋賀県愛知川駅、るーぶる愛知川ギャラリー)

2025( R7)年 本二人展 京都銅版画協会特別展2025 瀧 光太郎 土井健一 (ギャラリー ヒルゲート 2F)

土井 健一(どい けんいち) 略歴

1949年 京都市生まれ

1987年 京都市民アトリエ銅版画教室に入る

前川秀治先生、河崎ひろみ先生に学ぶ

1987年より 銅版画グループ 遊展に初出品

2006年 京都版画展 出品

2015年~ 東秩父版画フォーラム展

2016年 京都銅版画協会入会

2016年 BIEAKO大賞展(版画)

毎年、銅版画グループ遊展及び、京都銅版画協会展に出品を重ねる。

現在再び、京都銅版画教室で学んでいる。

散歩とか日常生活の中で気になるもの、おもしろいと思うものを

銅版画にのせて制作しています。

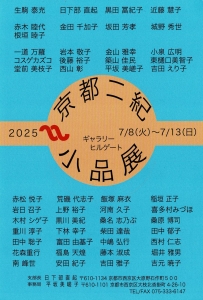

◆2025年7月8日(火)~7月13日(日)

1F・2F 第18回 京都二紀小品展

〈出品作家〉

生駒 泰充 日下部 直起 黒田 冨紀子 近藤 慧子

赤木 睦代 金田 千加子 坂田 芳孝 城野 秀世

根垣 睦子

一道 万羅 岩本 敬子 金山 雅幸 小泉 広明

コスゲ カズコ 後藤 裕子 築山 佳民 東樋口 美智子

堂前 美枝子 西山 彰 平坂 美嵯子 吉田 えり子

赤松 悦子 荒磯 代志子 飯塚 麻衣 稲垣 正子

岩日 召子 上野 裕子 河南 久子 喜多村 みづほ

木村 シゲ子 黒川 美紀 桑名 志乃ぶ 桑原 博司

重川 淳子 下林 幸子 柴田 達哉 田中 郁子

田中 聡子 富田 由基子 中嶋 弘行 西村 仁志

花森 重行 福島 天煌 藤本 淑成 堀井 雅男

南 峰世 安田 紀子 吉田 雅子 吉元 暁子

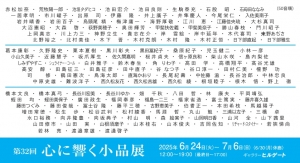

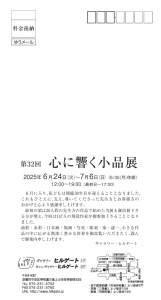

◆2025年6月24日(火)~7月6日(日) ※6/30(月)休廊1F・2F 第32回 心に響く小品展

〈出品作家〉

赤松 加奈 荒牧 陽一郎 池垣 タダヒコ

池田 宏介 池田 良則 生駒 泰充

石股 昭 石母田 ななみ 一居 孝明

市川 曜子 出原 司 伊藤 隆

井上 廣子 井隼 慶人 今尾 栄仁

入佐 美南子 岩井 晴香 岩田 百子

烏頭尾 精 梅津 庸一 海野 厚敬

江川 恵 江藤 佳央琉 大杉 真司

大沼 憲昭 大森 啓 荻野 美穂子

奥田 輝芳 甲斐 扶佐義 甲斐 美奈子

勝山 春枝 門川 昭子 上岡 真志

川上 力三 神野 立生 貴志 在介

岸 雪絵 岸中 延年 木代 喜司

来野 あぢさ 北野 裕之 北村 美佳

木下 晋 木村 克朗 木村 隆

木村 正恒 日下部 直起 日下部 雅生

葛本 康彰 久野 隆史 栗本 夏樹

黒川 彰夫 黒田 冨紀子 桑原 紀子

児玉 健二 小林 一彦 小山 久美子

近藤 慧子 坂爪 厚生 佐久間 嘉明

桜井 貞夫 信ケ原 良和 柴山 水咲

島内 梨佐 しみず やすこ シュライナー・コール

白井 雅子 鈴木 春生 角 りわ子

髙田 学 高橋 翔平 髙谷 光雄

高安 醇 田島 征三 田島 征彦

田中 直子 谷 なつ子 谷口 淳一

田村 仁美 檀野 功 司 修

鶴田 憲次 鳥海 太郎 直海 かおり

長尾 紀壽 中佐藤 滋 長谷 治郎

中林 忠良 中原 史雄 難波 洋子

西久松 友花 西久松 吉雄 西久松 綾

根垣 睦子 根木 悟 野上 徹

橋本 文良 橋本 真弓 長谷川 宏美

長谷川 ゆか 畑 千秋 八田 哲

林 康夫 平岡 靖弘 蛭田 均

蛭田 美保子 廣田 政生 福岡 奉彦

福島 一二三 福家 省造 富士 篤実

藤井 喜久雄 藤田 つぐみ 藤田 俊哉

冨士谷 隆 藤平 三穂 古野 恵美子

伯耆 正一 本田 希枝 馬越 陽子

増田 常徳 松生 歩 松谷 武判

松村 綾香 馬淵 哲 丸山 勉

三浦 以左子 三橋 卓 水口 裕務

向井 隆豊 向坂 典子 村山 明

森 絵実子 山岡 明日香 山河 全

山下 茜里 山田 修市 山田 実

山根 須磨子 山本 桂右 山本 俊夫

吉岡 佐知 リチャード・スタイナー 若狹 悌尚

若林 亮 渡邉 章雄 渡邊 啓子

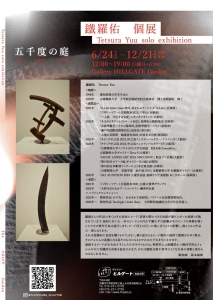

◆2025年6月24日(火)~12月21日(日) ※月曜休廊、日曜17時まで奥庭空間 鐵羅 佑 個展 五千度の庭(鉄造形)

溶け混ざり歪んで留まる。

皮膚感覚により知覚する熱と形態。

温覚は触覚へ、温度は形態へと移行し静かにそこに佇む。

鐵羅 佑 Tetsura Yu

1998年 愛知県春日井市生まれ

2023年 京都精華大学 大学院芸術研究科芸術専攻 博士前期課程 修了

<展覧会>

2021年 「A-Lab Artist Gate2021」あまらぶアートラボ「A-Lab」(兵庫県)

「六甲ミーツアート芸術散歩2021」六甲山(兵庫県)

「三人展 介在する気配」スタジオツキミソウ(京都府)

2022年 「あまがさきアートストロール2022」阪神尼ヶ崎駅周辺(兵庫県)

「芸術準備室ハイセン展2022」芸術準備室ハイセン(滋賀県)

「瀬戸内国際芸術祭2022」高見島(香川県)

「大地の芸術祭 越後妻有2022」旧枯木又分校(新潟県)

2023年 「キテミテ中之島 2023」中之島フェスティバルタワー・ウエスト2F(大阪府)

2024年 「キテミテ中之島 2024」中之島フェスティバルタワー1F(大阪府)

「京都精華大学×ソウル市立大学交流展 828.45K-Come&Go」

京都精華大学ギャラリーTerra-S(京都府)

「MUSIC LONES ART 2024-MICUSRAT-」阪急サン広場(大阪府)

「第19回月のアート展」ギャラリー月の庭(京都府)

「第10回日本彫刻コンクール」日本芸術会館(兵庫県)

「京都精華大学 芸術学部 助手展2024」京都精華大学対峰館ギャラリー(京都府)

2025年 「ACI AUDITION 2024 入選作品展」福岡アジア美術館あじびホール(福岡県)

<受賞>

2021年 「六甲ミーツアート芸術散歩2021」公募大賞準グランプリ

2025年 「大府市まちなかアートコンテスト」優秀作品賞

<パブリックコレクション>

2022年〜 彫刻作品「かすむ」 おおさか千島財団、パラドール北加賀屋敷地内。

2025年〜 彫刻作品「SunLight Under Rain」 大府駅前地蔵院交差点付近歩道上。

鐵羅さんの作品の多くはその表面にビード(溶接の際にできる金属が盛り上がった痕跡)が施されています。最初に引いた一本のビードとの付かず離れずの距離が次のビードの座標を導くことでその制作行為は進行します。ビード同士は互いに喰い合うように影響し、熱とともに作品の一部となります。

それは装飾的に表面を覆うものではなく、繰り返されるビード制作の過程で蓄積されゆく熱は、そのフォルムの基盤となる面そのものにもささやかなひずみを生じさせます。

連続するビードが生み出すそうしたひずみやうねりは、物質的には無機質かつ幾何学的なフォルムの中に有機的な印象を混在させます。それは細胞分裂や発芽のような生命の律動と重なるのかもしれません。

彫刻家 葛本康彰

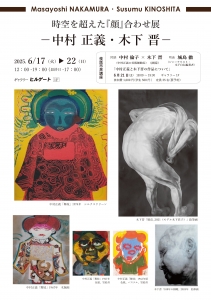

◆2025年6月17日(火)~6月22日(日)

1F 時空を超えた『顔』合わせ展 -中村 正義・木下 晋-

中村正義 Masayoshi NAKAMURA

愛知県豊橋市に生まれる。

1946年 22歳 中村岳陵に師事。日展に初入選。以後入選・特選を重ねる。

1960年 36歳 第3回新日展の審査員となり、「太郎と花子」を出品。

1961年 37歳 1月川崎市細山(中村正義の美術館所在地)に転居。

5月蒼野社(中村岳陵画塾)をやめ日展を脱退する。

1964年 40歳 映画「怪談」(小林正樹監督)のため、「源平海戦絵巻」

5部作を制作。(国立近代美術館 蔵)この頃より写楽の研究を始める。

1970年 46歳 写楽研究の成果「写楽」(ノーベル書房)を出版。

1974年 50歳 第1回从展(日本橋三越)从会を結成。

1975年 51歳 東京展市民会議を創設。事務局長として奔走。第1回東京展(都美術展)開催。

1977年 4月16日肺癌のために死去。享年52才。

1980年 NHK日曜美術館「私と中村正義」放映。

異端の天才画家中村正義展(豊橋市美術博物館)開催。

1988年 9月川崎市の自宅が美術館(中村正義の美術館)としてオープン。

1993年 NHK日曜美術館「現代日本画の出発 中村正義」放映。

1997年 2~7月「没後20年・中村正義展」が豊橋市美術博物館、川崎市市民ミュージアム、

新潟市美術館で開催される。

2025年「生誕100年 中村正義-その熱と渦-」豊岡市美術博物館・平塚市美術館、奈良県立美術館で巡回展示

木下晋 Susumu KINOSHITA

1947年 5人姉弟の次男として富山県に生まれる。3歳の時、家族の出火により他家にも類焼。山麓の竹林管理小屋へ移り住む。貧困に苦しむなか弟・三郎が餓死同然で死亡、母と兄は火事の後約 10年間家出を繰り返し一家はほぼ離散状態となる。

1961年 14歳 中学2年の時、美術科のS教諭の紹介で富山大学教育学部で教鞭をとっていた彫刻家・大瀧直平による市民開放の研究室に入り、彫刻の指導をうける。

1963年 16歳 2月、とび職であった父が職場での事故で死亡。

1964年 17歳 第一作《起つ》を自由美術協会に出品、入選を果たす。経済的な理由から高校2年で中退し、T宣伝社(看板製作)に住み込みで働き始める。

1967年 20歳 第3回主体美術協会展(東京都美術館)

1969年 22歳 8月、村松画廊での初個展で、評論家・瀧口修造と出会う。

1970年 23歳 この年、後に妻となる君子と知り合う。周囲の反対を押し切り、9月富山を離れ新潟に転居(~77年)。

1971年 24歳 富山から母を呼び寄せ3人の暮らしが始まる。日中はパン屋で働き、夜は妻をモデルに妊婦シリーズを描く。長女・麗子誕生。

1973年 26歳 7月、初めての渡欧。約1ヶ月をかけてヨーロッパの美術館を巡り、レンブラント、ミケランジェロ、ダ・ヴィンチの作品に深い感銘を受ける。

1975年 28歳 木下晋油絵展(現代画廊・東京)(’77・’79・’81・’83・’85)

1980年 33歳 このころから手帳への記録を始める。

1981年 34歳 4月、油彩画作品を売り込みにニューヨークの画廊をまわるがうまくいかず、失意のうちに帰国。帰国後すぐに鉛筆を用いた作品に取りかかる。 5月、現代画廊の洲之内徹の計らいで新潟県出湯温泉の宿「石水亭」に招待される。その地において当時無形文化財の瞽女・小林ハルの公演を始めて聞き、衝撃を受ける。

1983年 36歳 2月14日、小林ハルをモデルに制作を開始する。現代のリアリズム展(埼玉県立近代美術館)

1985年 38歳 ニューヨークで荒川修作を訪ねる。荒川のアドバイスにより、意識的に母をモデルにした作品を描き始める。

1986年 39歳 1月、母が散歩中の事故により死亡。春、注連寺天井画のプロジェクトチーム ( 「七五三掛会」 )発足。

1989年 42歳 9~11月、注連寺に籠もり、天井画本図を描き上げる。洲之内コレクション展 気まぐれ美術館(宮城県美術館、萬鉄五郎記念美術館・岩手)

1992年 45歳 9月、念願であったニューヨークでの個展が実現する。

1995年 48歳 戦後文化の軌跡1945-1995(目黒区美術館・東京、広島現代美術館、兵庫県立近代美術館、福岡県立美術館)

1997年 50歳 木下晋 えんぴつの世界 1981~1997(池田20世紀美術 ・静岡)気まぐれ美術館̶―洲之内徹と日本の近代美術(目黒区美術館・東京、他)

1999年 52歳 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻非常勤講師(造形基礎)となる(~2008)

2001年 54歳 武蔵野美術大学造形学部油絵学科非常勤講師となる。スタンダード展(直島コンテンボラリーアートミュージアム・香川)

2002年 55歳 木下晋 鉛筆画の世界展(信濃デッサン館槐多庵・長野)

2003年 56歳 木下晋 鉛筆の世界展(佐喜眞美術館・沖縄)

2004年 57歳 六本木クロッシング:日本美術の新しい展望2004(森美術館・東京)

2005年 58歳 4月 瞽女・小林ハル死去。この年の秋、偶然の機会から元ハンセン病の詩人桜井哲夫を訪ね、その後モデルを依頼する。

2009年 62歳 金沢美術工芸大学大学院博士課程専任教授となる。

2010年 63歳 瀬戸内国際芸術祭2010(豊島・香川)

2012年 65歳 木下晋展 祈りの心(平塚市美術館・神奈川、砺波市美術館・富山、足利市立美術館・栃木)巡回

2016年 69歳 1月~3月、「エッケ・ホモ̶―現代の人間像を見よ̶―」(国立国際美術館・大阪)

2017年 70歳 8月~11月、「ヨコハマトリエンナーレ2017展」(横浜市美術館 日本代表作家)

2019年 72歳 12月、『いのちを刻む―鉛筆画の鬼才、木下晋 自伝』編著者:城島徹が藤原書店より刊行。

2023年 76歳 1月 コレクション展(福岡市美術館)、3月 所蔵作品展 MOMATコレクション(東京国立近代美術館)、4月 木下晋展 -神々しく美しいもの-(胎内市美術館)、8月 木下晋展 生への祈り(瀬戸内市美術館)

2024年 77歳 11月 彼女の肖像展(国立国際美術館・大阪)

2025年 78歳 3月 アート・オブ・ザ・リアル時代を超える美術展(鳥取県県立美術館開館記念)

若くして日展で活躍しながら日本画壇の権威に反旗を翻し、日本画の革新を目指す「風雲児・異端児」と呼ばれた中村正義。

その23年後に生を受け、極貧の中から独自の鉛筆画の世界を確立した木下晋。

中村の生前に相まみえることのなかった二人ですが、生を凝視し、人の顔を描くという共通点で作家として通底するものがあります。中村正義の長女倫子さん、その同級生城島徹さんと木下晋さん…。人と人のつながりの中から「時空を超えた『顔』合わせ展」が実現しました。二人の「異端児」の出会いをどうぞお楽しみ下さいませ。

ギャラリーヒルゲート

ヒルゲート夜話市民講座

★対談 中村 倫子(中村正義の美術館館長)×木下 晋(画家)

司会 城島徹(ジャーナリスト・木下自伝編著者)

「中村正義と木下晋の作品について」 6月21日(土) 18:00~19:30

参加費1,000円(学生500円) 要予約(定員35名)

若くして「日展」のスターとなりながら反旗を翻し、「日本画の異端児」と呼ばれた中村正義。その生前に会うことはなかった「異端児」木下晋との出会いとは。

★ご予約はメール又はお電話にて承っております。

ご来廊の際にスタッフへお申し出くださっても結構です。

※SNSのDMやコメントでのご予約は承っておりませんので、ご注意下さいませ。

皆様のご参加をお待ちしております。

mail : hillgatekyoto@gmail.com

tel : 0752313702

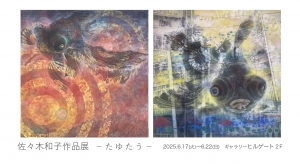

2F 佐々木 和子 作品展(日本画)

黒い出目金が水中をゆらゆらと行ったり来たりしている姿に自分自身を重ね合わせ、「たゆたう(揺蕩う)」をテーマに、岩絵具・金属箔・膠・和紙(麻紙)などの画材を使って制作を続けています。

佐々木 和子 Kazuko Sasaki

2023 個展「佐々木和子作品展」(ギャラリーヒルゲート/京都)

2023 個展「佐々木和子作品展」(大丸藤井スカイホール/札幌)

2025 個展「佐々木和子作品展」(ギャラリーヒルゲート/京都)

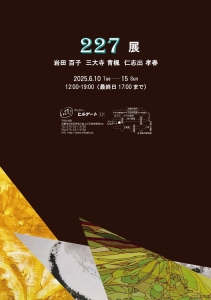

◆2025年6月10日(火)~6月15日(日)1F 227展 三大寺 青楓・岩田 百子・仁志出 孝春

岩田 百子 Momoko Iwata

sumika

平面作品では具象、抽象にこだわらず

好きな形と色で制作していきたい。

“何でもあり” といつも自分に言い

聞かせながら格闘する。

ねばれ! 体力だ! 歳に負けるな!

作品が好きな方向にむかっているときは

鼻歌が出るが、しばしばノックダウンされる。略歴

愛媛県生まれ

行動美術協会会員 滋賀県美術協会会員 日本美術家連盟会員

武蔵野美術短期大学油絵科中退

リズディ美術大学(Rhode Island Schoo1 of Design米国)絵画科1年間受講

[ 団体展 ]1981~1984 和歌山独立展

1981~1988 関西独立展

1988~現在 行動展(94奨励賞 95新人選抜展 96会友推挙 2005向井潤吉賞 2005会員推挙)

1989~2012 全関西行動展(91御池画廊賞 92奨励賞 93行動美術賞 93日動画廊賞 94G賞

95マルイ賞 96大阪府知事賞)

1991~1996 全関西行動選抜展

1991~1995 京展 (93紫賞)

1997~現在 滋賀県美術協会展

[ 個展・グループ展 ]1981~1988 律の会(和歌山県民文化会館) プリミティヴ展(和歌山県民文化会館)

1989~1995 実相展(京都府立文化芸術会館) ドミンゴ展(ギャラリー中井 京都)

1991 Sixteen Artists (リズディ美術大学ギャラリー、プロヴィデンス 米国)

1995 個展(グランドギャラリー 大阪)

1996 二人展(グランドギャラリー 大阪)

1996~2006 グループ感展(京都府立文化芸術会館 京都)

1999~2005 京都行動会員会友小品展(ギャラリーヒルゲート 京都)

1999 京’99領域・…線(四条ギャラリー 京都)

2000~2010 ’00 湖西の作家たち ’04 あすへの展開 ’07明日の美術に向かって

’10今を問う表現(比良美術館 滋賀)

2003~2023 アルケ展(京都府立文化芸術会館、WEスペース下鴨 京都)

2004・2007 WORK3000 ( KEY gallery 東京)

2007 全関西行動60回記念展(原田の森ギャラリー 神戸)

2007~現在 心に響く小品展(ギャラリーヒルゲート 京都)

2007~2014 K2展(京都市美術館別館 京都)

2008 個展(ギャラリーヒルゲート 京都)(同18)

2010 二人展(ギャラリーヒルゲート 京都)

2012~2020 カト展(ギャラリーカト 京都)

2014・2015 行動美術京都作家小品展(アートスペース東山 京都)

2017~2024 フィリア展( 京都府立文化芸術会館 京都)

2015 個展(ArtspaceMEISEI 京都)

2016 個展(space妙 京都)

2019 宇和島芸術祭(パティオうわじま 愛媛)

2025 きのうとあすの対話V(原田の森ギャラリー 神戸)

三大寺 青楓 Seifu Sandaiji

書道と水墨画の素晴らしさと面白さをミックスし墨の濃淡や滲み、掠れなどで自らの心象風景を映し出し、自由な筆の運びで大胆かつ、繊細に表現した抽象作品です。

略歴

1973~1998 書道を故大橋洸楓氏に師事

1977~1988 水墨画を故直原玉青氏に師事

★主な受賞

1979 日本南画院展 金賞

1983 新日本書道祭展 会賞

1988 新日本書道祭展 市長賞

1989 新日本書道祭展 会長賞

★主な出品活動

1975~1990 新日本書道会祭展

1978~1983 日本南画院展

1985~1998 玄又会展

1989 現日展

2013より 滋賀県美術協会展~

他、福井県、東京都、京都府、オーストラリアなどで個展、グループ展多数

仁志出 孝春 Takaharu Nishide

彩られた生命の軌跡ーアートで紡ぐ線と生命の輝き

滋賀県に生まれた仁志出孝春は、1984年より京都府特別養護老人ホーム丹後園にて、絵画ボランティアとして活動をスタート。その温かな筆遣いは今も多くの人々に喜びと元気を届け続けています。仁志出のアートは、アクリル絵の具を駆使した線と色彩の独創的なデザインが特徴。その力強く、繊細な線は、人と人の絆、空間と空間を結ぶ道を象徴し、まるで血管のように生命の息吹を宿しています。一筆一筆に込められたその生命は、見る者の心に希望と喜びをもたらします。「線を描くことは、私にとって生命の賛歌であり、アートと言う形で、人々に元気を届ける使命です。

その他、個展など出品多数、50回を超える。

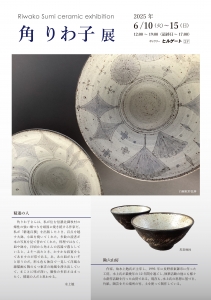

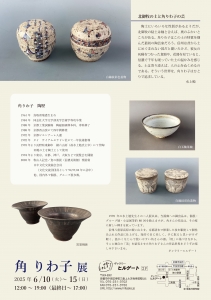

2F 角 りわ子 展(陶)

精進の人

角りわ子さんは、私が住む信濃北御牧村の煉性の強い畑つちを頑固に焼き続ける作家だ。私が「精進百撰」を出版したとき、百点を越す大鉢、小皿を焼いてくれた。多数の読者が本の写真を見て誉めてくれた。料理ではなく、皿や鉢を。日頃から角さんの容器で暮らしていると、よそへ出たとき、かすかな寂寞をもてあますのが常である。あ、あの皿がないぞと思うのだ。形も色も独自で一見して洋風な線描画も陶のもつ東洋の地風を滲み出していて、まことに味が深い。個性の多彩さはまったく、精進の人だと思わせる。

水上勉

勘六山房

作家、故水上勉氏が主宰し、1993年に長野県東御市に作った工房。水上氏が最晩年の12年間を過ごし、執筆活動の他にも様々な創作活動を行った山房である。現在も、水上氏の思想に基づき、竹紙、陶芸をその場所の竹、土を使って制作している。

北御牧の土と角りわ子の芸

陶土にいろいろな性質があるようだが、北御牧の粘土は釉と合えば、奥のふかいところがある。角りわ子はこの土の特質を掴んだ最初の陶芸家だろう。信州は昔から土にめぐまれない国だと聞いたけど、彼女の灰釉をつかった食器や、花器を見ていると、信濃で千年も眠っていた土の温かみを感じる。土は寄り添えば、人の心をぬくめるのである。そういう世界を、角りわ子はひとりで追求している。

水上勉

角りわ子 陶歴

1961年 鳥取県境港生まれ

1984年 同志社大学文学部美学芸術学専攻卒業

1988年 京都工業試験場 陶磁器研修本科、専科修了

1988年 京都西山窯にて四年間修業

1992年 京都ビエンナーレ入選

1992年 タイ サイアムセラドン社にて一年技術指導

1993年より長野県東御市 勘六山房(故水上勉氏主宰)にて作陶

同地の土を陶土として使用

1994年より東京、京都、神戸、大阪などで展覧会を開催

2003年 魯山人記念/食の器展(信濃美術館)奨励賞

日中文化交流協会会員

(文化交流団団員として94,97,04年に訪中)

他、国内外で個展、グループ展多数。

1995年の水上勉先生との二人展以来、当画廊への御出品は、個展・グループ展・小品展等約80回を数えますが、角さんの作品は、その度に新しい輝きを放っています。

信州八重原高原の硬い山土を、京都清水で修業した技を駆使して個性あふれる作品に仕上げる。知的で目に美しく、手に取ると思いがけず軽く、温かくなじんで使いやすい角さんの器。「用」に基づきながら、そこに独自の「美」を結実させた角りわ子さんの作品世界をどうぞお楽しみ下さいませ。

ギャラリーヒルゲート

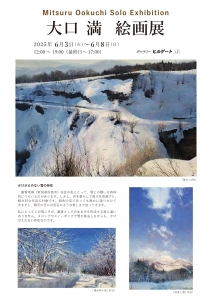

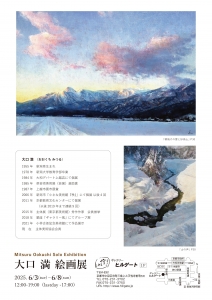

◆2025年6月3日(火)~6月8日(日)1F 大口 満 絵画展(油彩・水彩)

大口 満 略歴

1955年 新潟県生まれ

1978年 新潟大学大教育学部卒業

1984年 大和デパート上越店にて個展

1985年 県芸術美術展(芸展)奨励賞

1987年 上越市展市展賞

2006年 新潟市「小さな美術館『季』」にて個展以後4回

2011年 京都教育文化センターにて個展(以後2019年まで連続9回)

2015年 主体展(東京都美術館)秀作作家 会員推挙

2018年 銀座「ギャラリー風」にてグループ展

2021年 小林古径記念美術館にて作品展示

現 在 主体美術協会会員

かけがえのない雪の存在

豪雪地帯(新潟県妙高市)在住の私にとって、雪との闘いは肉体的につらいものがあります。しかし、目を凝らして周りを見渡すと、魅力的な作品の対象です。鉛色の空であっても静かに語りかけてきますし、晴天の日には宝石のような美しさで迫ってきます。

私にとってこの雪こそが、画家としての生き方を形成する源に違いありません。スコップやスノーダンプで雪を除去しながらも、かけがえのない存在なのです。

◆2025年5月27日(火)~6月8日(日) ※6/2(月)休廊

2F 長尾 紀壽 型絵染 小品展 1995~2024

30年に及ぶ沖縄暮らしを終えて、長尾先生が京都に帰還されました。

それを記念して「染・清流館」で大作の個展が開催される時に合わせ、小品展を企画いたしました。当画廊では4度目の個展となりますが、先生の大胆にして繊細な作風は、小品の中にも変らず表現されています。何卒御高覧いただきたく、ご案内申し上げます。

ギャラリーヒルゲート

長尾 紀壽(Norihisa Nagao)

1940年 岡山市生まれ

1964年 京都市立美術大学(現、芸術大学)卒業

新匠工芸会に初出品(’16年退会)し、稲垣賞4回(’91’95’03’12)、新匠賞(’98)

1966年 同大学専攻科修了

1994年 現代の型染展(東京国立近代美術館、工芸館、収蔵)

全国公募・染アート展・優秀賞(京都市美術館)

1995年 沖縄県立芸術大学教授就任

第5回染・清流展(第7回・22回を除き、現在まで出品)

1996年 京都工芸作家協会展奨励賞(’02記念賞)

1998年 京展市長賞

2000年 岡山シンフォニーホール個展

2005年 沖縄県立芸大退官記念展(県立芸大資料館他/沖縄)

2007年 田島征彦、長尾紀壽 祭りを染める二人展(染・清流館)

2011年 長尾紀壽展「祀りから沖縄へ」 (佐喜眞美術館/沖縄・熊本市現代美術館)

2012年 第46回沖縄タイムス芸術選賞大賞

2013年 京都工芸の精華展(長野高遠美術館・京都中信美術館・ベトナム)

2014年 絵本『てるてるひめ』出版記念原画展(ヒルゲート:京都・大阪・沖縄)

2015年 「京に生きる琳派の美」(京都文化博物館、日本橋高島屋)

2016年 「京都工芸の精華」(京都高島屋、広島たけはら美術館、中信美術館)

2018年 長尾紀壽作品展「沖縄四半世紀・型絵染の世界」(佐喜眞美術館)

2019年 京都の染織「1960年代から今日まで」(京都国立近代美術館)

工芸京都「京都精華展」(京都中信美術館) 巡回展(ボストン)

2020年 紺綬褒章

2021年 京都工芸美術作家協会75周年記念展(京都文化博物館)巡回展(東京/松坂屋)

2022年 個展「かけら」(沖縄・ギャラリーアトス)

2025年 「長尾紀壽展-祭祀、沖縄の自然・文化・営み」(染・清流館)

現在 京都工芸美術作家協会会員、作家集団「工芸京都」同人

向日市物集女町在住

収蔵 東京国立近代美術館・工芸館、京都国立近代美術館、

沖縄県立美術館・博物館、佐喜眞美術館、染・京都清流館、

熊本市現代美術館

◆2025年5月27日(火)~6月1日(日)

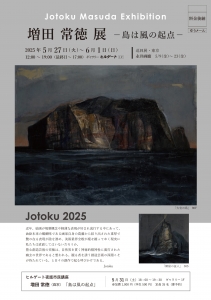

1F 増田 常徳 展 -島は風の起点-(油彩 他)東京・永井画廊との巡回展

近年、絵画が規制概念や軽薄な表現が好まれ流行する中にあって、油絵本来の醍醐味である画家自身の葛藤から絞り出された重厚で艶の在る表現が陰を潜め、美術業界全般が痩せ細ってゆく現実に私たちは直面してはいないだろうか。

豊な創造芸術の究極は、自然界を貫く神秘的精神性に裏打された幽玄の世界であると想われる。観る者を誘う創造芸術の深淵こそが待たれている、と日々の創作で起る呼びかけである。

Jotoku

増田 常徳 Jotoku Masuda

1948 長崎県五島列島生まれ

1983 第18回昭和会展にて林武賞

1989 安田火災美術財団奨励賞展新作優秀賞

1991 「現代日本絵画展」北京・紫禁城、招待(中国)

「21世紀への旗手展」マンリー市立美術館 招待(オーストラリア)

2000 「自然との共生-世紀末を祈る in 野崎島を企画(長崎県)

2005 文化庁在外研修特別派遣、ミュンスター芸術大学在籍(ドイツ)

2009~高鍋町美術館(宮崎県)、丸木美術館(埼玉県)、佐喜眞美術館

(沖縄県)、 深川市アートホール東洲館(北海道)、網走美術館

(北海道) 等でJOTOKU展

2023 三良坂平和美術館(広島県)、田川市立美術館(福岡県)

JOTOKU展開催

2011年以来当画廊では6回目となる増田常徳展を企画致しました。

厳しい自然と向きあい、人間存在の深奥にまで掘り進むような増田先生の作品は、見る者の心に深く訴えてきます。

今回は東京・銀座の永井画廊さんとの巡回展となります。奇しくも永井画廊さんとは故・丸木位里・俊夫妻に関わる御縁があり、1995年に位里先生、2000年に俊先生がお亡くなりになった際、先代の永井巳喜男社長と共に膨大な数の遺作の鑑定評価をさせていただいたことは忘れられない思い出です。その後、東京の作家たちを中心に企画された「青木繁〈海の幸〉オマージュ展」でも三回にわたり永井画廊さんとの巡回展の一翼を担わせていただきました。

このような時代に、益々存在意義を感じさせる増田先生の作品を、東京又は京都で御高覧いただけましたら幸いに存じます。

ギャラリーヒルゲート

ヒルゲート夜話市民講座

★増田 常徳(画家)

「島は風の起点」 5月31日(土) 18:00~19:30

参加費1,000円(学生500円) 要予約(定員35名)

戦争や公害等、御自身で言われる「暗い絵」は何故か視る者の心を惹きつけます。この時代の中で今、増田先生が思われることとは?

★ご予約はメール又はお電話にて承っております。

ご来廊の際にスタッフへお申し出くださっても結構です。

※SNSのDMやコメントでのご予約は承っておりませんので、ご注意下さいませ。

皆様のご参加をお待ちしております。

mail : hillgatekyoto@gmail.com

tel : 0752313702

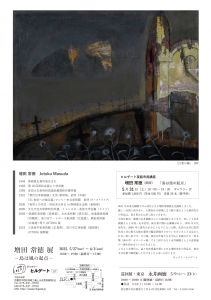

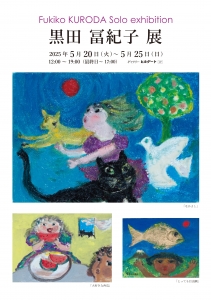

◆2025年5月20日(火)~5月25日(日)1F 黒田 冨紀子 展(二紀会委員)(油彩・銅版画・ドローイング)

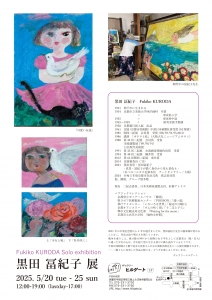

黒田 冨紀子 Fukiko KURODA 1931 神戸市に生まれる1954 京都市立美術大学西洋画科 卒業 〃 専攻科入学1955 〃 専攻科中退1955〜1959 〃 研究室助手勤務1958 京都朝日新人展 出品1961 京展 (京都市美術館)中部日本新聞社賞受賞(’63紫賞)1985 関西二紀展 会員賞 受賞(’88,’92,’94,’95,2012)1986 講演 「ボテロと私」(大阪大丸ミュージアムサロン)1988 第42回二紀展 会員賞 受賞 美術選抜展 (’89,’90,’91) 日仏現代美術展1991 第45回二紀展 女流画家奨励佐伯賞 受賞1994 第48回二紀展 鍋井賞 受賞2012 第66回関西二紀展 成井賞2014 京展審査員(’15)2021 黒田真里・黒田冨紀子 -真里・冨紀子が描く食卓から花も景色も- (あべのハルカス近鉄本店 アートギャラリー/大阪)2024 令和5年度京都市自治式典 篤志者受賞他、個展、グループ展多数 現在 二紀会委員、日本美術家連盟会員、紅梅アトリエ

パブリックコレクション 京都府立ゼミナールハウス 「驟雨」 聖ヨゼフ医療福祉センター 「POISSON」「遠い道」 神戸アイセンター 「いろいろな世界」「海辺の日曜日」 京都オアシスリハ 「ネムの咲く頃」「十二支と子ら」 堺市文化観光局文化部 「Waiting for the moon」 京都市立衣笠小学校 「愉快な仲間」

2021年の卒寿記念展から4年が過ぎましたが、黒田冨紀子先生の画家魂は変わることなく、作品は益々明るさを増しています。

戦争を乗りこえ、焼け跡の神戸から初期の女子学生として京都美大(現・芸大)に通った少女の心は、年を経て更に生きる喜びに満ち溢れているようです。

今回は同時期の上階で長女の真里さんが夫の濱田弘明先生と二人展を開催されます。

一・二階ともに充実した作品の数々を、どうぞお楽しみくださいませ。

ギャラリーヒルゲート

2F 濱田 弘明 (版画)・黒田 真里 (日本画)2人展

「初めての二人展を開催いたします。私たちはそれぞれ写真を撮ることからスタートし、写真が作品の基盤となっています。

濱田弘明は、幼い頃に箱に保管されていたネガフィルムを見た際に抱いた不思議な感情を、黒田真里はカメラマニアの父がカメラを覗かせてくれた思い出を、作品制作の源としているようにわたしたち自身感じています。

今回の 濱田弘明・黒田真里 2人展に向けて、濱田弘明が義父である黒田暢のコレクションをモチーフとしたシルクスクリーン作品、黒田真里が花や風景をテーマにした日本画を制作しました。それら新作を中心に展示いたします。」

◆2025年5月13日(火)~5月18日(日)1F コスゲカズコ 展 -

Serendipity-(二紀会準会員)(ミクストメディア)

制作を進めるうちに偶然出逢えた人々、物たち。それらとの幸せな遭遇が背中を押してくれた。今回の個展に際してそのような人々、物たちに対して感謝を込めて個展タイトルをSerendipity セレンディピティとしました。(コスゲ)

コスゲカズコ

経歴

山口県生まれ

山口大学教育学部美術科教員養成課程卒業

二紀会準会員

1979 山口市文化協会賞 山口県展(~’85)

1980 山口県展優秀賞

1981 西日本美術展(~’86)

1984 二紀展(~現在)

(’95関西二紀新人賞 京都二紀黒田賞 ’02二紀展奨励賞、関西二紀褒賞 京都二紀金田賞 ’03関西二紀佳作賞 ’10関西二紀同人佳作賞 ’11京都二紀府知事賞 ’15関西二紀準会員優賞 ’16関西二紀準会員佳作賞 ’17&’19関西二紀準会員賞 ’23二紀展準会員賞)

2002 伊豆美賞候補(’03 ’04 ’18 ’20入選)

2018 世界絵画大賞展大日本美術工芸賞

個展

2000 ギャラリー三条

2002 ギャラリー三条

2004 黄檗山萬福寺文化殿 ”マイサンクチュアリ”

ギャラリー三条 ”アラート”

2006 アートスペース東山

2007 ギャラリーはねうさぎ ”気象予報士・雲をつかまえろ”

2009 アートスペース東山 ”カメレオンは光と風を食べる”

2011 アートスペース東山 ”Voyage・旅”

2012 アートスペース東山 ”The Descendants of Dragons龍の末裔”

2013 アートスペース東山 ”夢の始まり夢の終わり”

2014 ギャラリーヒルゲート

2015 アートスペース東山

2016 アートスペース東山 ”Voyage いにしえへの帰着”

2017 ギャラリーヒルゲート ”una passeggiata notturna夜更けの散歩”

2018 ギャラリーCreate洛 ”夜の化石公園にて”

2019 ギャラリーヒルゲート

2020 ギャラリーCreate洛

2021 ギャラリーヒルゲート ”スーパームーンの夜に”

2022 ギャラリーCreate洛

2023 ギャラリーヒルゲート

2024 ギャラリーCreate洛 ”月光浴”

その他グループ展2F 日々のうたかた展 上西玄象(書・画)/上西哲也(写真)

書は自作の俳句を中心に詩文書を書く

絵は日常の暮らしの中のときめきを描く

写真は心動かされた光と影をおさめる

上西玄象

1979 西野象山に入門

2015 ゆう美術研究所(片山侑胤)に入会

毎日書道展、創玄書道展に出品

上西哲也

2021 日々のうたかた展2021

2023 日々のうたかた展2023

◆2025年5月6日(火)~5月11日(日)

1F 奥田 輝芳 個展 neutral vol.4(ミクストメディア)

「neutral」は最近の作品タイトルです。このタイトルにして4回目の個展をこの度ギャラリーヒルゲートで展示させていただきます。「neutral」は「中立の」「自然な状態であるさま」という意味です。どこにも何にも属さない自然な気持ちで絵と向き合いたいと思う気持ちで制作しています。絵画の範疇で制作すること以外は何からも自由でいたいのです。

最近は簡潔に仕上げることを目標に描いています。様々な要素を減らし、手数を少なくしながらそれでも十分に見るべきところがあるように。ピッタリと画面に収まる、まるで後戻りのできない水墨画のような的確さと適切さをもって、人の想像力をくすぐる仕事ができればと思っています。(奥田)

奥田 輝芳 Kiyoshi Okuda

主な個展

大阪 ギャラリー白 グランドギャラリー 枚方近鉄アートギャラリー gallery clip ギャラリーCASO 他

京都 ギャラリー16 ギャラリーすずき ギャラリー a アートスペース 東山

ギャラリーkazahana 「55Drawings」ギャラリー恵風 ぎゃらりい古今 大津

「レンズと焦点距離」「panorama」「time(歳月)」(galerie weissraum・京都)

2018「nara I」(ギャラリー・勇斎・奈良)

2019「natural」(ギャラリー・恵風・京都)

2019「DECADE」(galerie weissraum・京都)

2020「natural vol 2」(ギャラリーヒルゲート・京都)

2021「LIVING with ART」(comfort Q・大阪十三)

2022「natural vol 3(cosmos)」(ギャラリー・恵風・京都)

2022「natural 」(ギャラリーなかむら・京都)

2022「natural vol. 5」(ギャラリーヒルゲート・京都)

2023「neutral vol. 1」(ROD GALLERY・東京)

2023「neutral vol. 2」(Create 洛 京都)

2024「neutral vol. 3」(ギャラリー・恵風・京都)

2024「nara II」(ギャラリー・勇斎・奈良)

2024「Landscape」(アバンチューム 京都伊勢丹アートスペース)

2025「neutral vol. 4」(ギャラリーヒルゲート・京都)

主な招待展

新鋭美術選抜展 ’96 ’00 ’02 (京都市美術館)、画廊の視点 ’96 ’00 (大阪現代美術センター)、絵画の方向’97(大阪現代美術センター)、94 洋画KYOTO展(京都文化博物館)京都・洋画の現在展 ~85人の視点~(京都文化博物館)、第20回安田火災美術戝団選抜奨励展(東京・安田火災東郷青児美術館)、公州国際芸術祭2006 2007 絵画部門招待(林立美術館 韓国 公州市)、Fuse/fureru カリフォルニア大学サンタクルーズ校展(USA SESNON Gallery)、Nippon 今日展 (ロストック市立現代美術館 ドイツ)、釜山アートフェア(釜山文化会館 韓国)

主なコンペティション

安井賞展、吉原治良賞展、日本国際美術展、ジャパンエンバ賞美術展(優秀賞など)現代日本美術展(佳作賞2回)、IBM絵画イラストコンクール(優秀賞)、現代日本絵画展(宇部興産賞など)、大阪トリエンナーレ’96ー絵画、2001兵庫国際絵画コンペティション、第10回国際現代造形コンクール大阪トリエンナーレ

主なグループ展

Ge 展、しがの風 展、Breeze 展、滋賀美術協会展、奥田輝芳奥田泰江paintings他

1958滋賀県八日市市(現 東近江市)に生まれる

1983 京都市立芸術大学大学院油画 修了

現在 京都芸術大学 教授

URL okudakiyoshi.info

◆2025年4月29日(火)~5月11日(日) ※5/5(月)休廊

2F Maco(藪田 正弘)作品展「原発 : 時を超える風景 vol.2」(写真)(KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 連携イベント「KG+」 参加プログラム)

本展は日本国内に存在する原発の姿を“風景”として捉え、古典写真技法によって表現した写真展です。

一人の人が持つ時間はせいぜい100年前後。それに対し原発はそれが生み出した放射性廃棄物を安全に保管するために、1万年単位にわたる人の管理を必要とします。

この時間軸の長さの非対称への思いを180年あまり前に発明された古典写真技法、ヴァンダイク・ブラウン・プリントによる画像に託しました。

Maco (藪田 正弘)

1952年 神戸市生まれ。

1975年~2013年 読売テレビの記者・ディレクター・プロデューサーとしてテレビ番組制作などに当たる。

2013年〜18年 BPO[放送倫理・番組向上機構]調査役

2018年~写真表現大学(大阪・茨木市)にて写真研究・古典プリント講座等を受講。古典写真作家 若林久未来氏に師事し古典写真技法を深める

《個展》

2021年9月28日~10月3日 「Manhatta-n (2021) ~多層の街、その“かたち”を描く~」

ギャラリーヒルゲート(京都市中京区) (「KG+2021」参加写真展)

2023年4月11日~23日 「原発:時を超える風景」

ギャラリーヒルゲート(京都市中京区) (「KG+2023」参加写真展)

《グループ展》

2021年10月27日~29日 「第1回 Classical Photograph の魅力」

大阪市中央公会堂

2022年12月7日~18日 「第2回 Classical Photograph の魅力」

堺アルフォンス・ミュシャ館 ギャラリーつつじ

2023年10月16日~21日 「第3回 Classical Photograph の魅力 in MILANO」

Chie Art Gallery (イタリア・ミラノ)

2024年2月6日~11日 「第4回 Classical Photograph の魅力」

堺アルフォンス・ミュシャ館 ギャラリーつつじ

2024年10月23日~26日 「第5回 Classical Photograph の魅力 in Venice」

カ・フォスカリ大学 カルチュアル・フロー・ゾーン(イタリア・ヴェネツィア)

「ヴァンダイク・ブラウン・プリント」(Vandyke Brown Print)

1842年に英国の天文学者のジョン・ハーシェルによって発明された鉄と銀の化合物の組み合わせに基づく最も古い写真技法のひとつ。17世紀の宮廷画家、アンソニー・ヴァンダイクの絵画の特徴である美しい茶色との類似性にちなんで名付けられた。

紙に薬品を塗布して印画紙を作り、紫外線を照射して画像を焼付け、水洗・定着・乾燥するまで、すべて手作業で行われる。

薬品の調合、紙の種類、薬品を塗布する際の手順や刷毛の状態、紫外線の照射時間、水洗の際の水温など様々な要素によってコントラストや色合いが変化し、まったく同じプリントを作ることは極めて困難。故に唯一無二の作品が誕生する。

◆2025年4月29日(火)~5月4日(日)

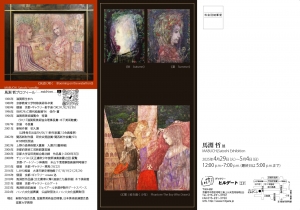

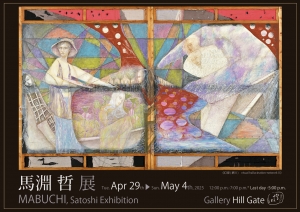

1F 馬淵 哲 展(新制作協会会員)(ミクストメディア)

私は現代美術やデザインを好んでよく鑑賞しますが、宗達と光琳にみられるような繊細かつ大胆な日本の伝統的美術を鑑賞するのも好きです。「鑑賞が高じて作家になってしまった」と言えるかもしれません。一見すると、私の作品は西欧風に見えるかもしれませんが、実は日本の造形美をエッセンスにして素材感や構図を追求しています。

制作上の不変の問いは、「科学技術が著しく発展するとともに混迷を深める、このVUCAの時代に、現代の神話を題材にして、日本と西欧の美を融合を図りながら絵画造形の美しさやよさをどのように伝えるか」です。

本展では幻視者の視座で描いた大作と小品を展示します。ご高覧いただけると幸いです。(馬淵)

馬淵 哲 略歴 MABUCHI, Satoshi

1966年 滋賀県生まれ

1988年 京都教育大学特修美術科卒業

1989年 個展 京都・ギャラリー射手座(’90,’91,’92,’93,’95)

1996年 IBMびわこ現代絵画展’96 佳作・賞 大津西武

第50回滋賀県美術展覧会 特選 滋賀県立文化産業交流会館

1997年 第49回 京展 市長賞 京都市美術館

2001年 第65回 新制作展 初入選 東京都美術館

第55回 滋賀県美術展覧会 特選 滋賀県立近代美術館

2002年 第20回 上野の森美術館大賞展 入選 上野の森美術館

第55回 関西新制作展 研究会奨励賞、関西新作家賞 大阪市立美術館

2003年 第21回 上野の森美術館大賞展 賞候補 上野の森美術館

第56回 関西新制作展 関西新作家賞 大阪市立美術館

2004年 第68回 新制作展 新作家賞 東京都美術館

2005年 新制作受賞作家展 銀座・ごらくギャラリー

一居弘美・田中直子・馬淵哲 三人展 京都・アートスペース東山

2006年 京都府美術工芸新鋭選抜展 京都文化博物館

京都大学吉田南総合館北棟 作品展(~2008年3月)

第70回 新制作展 新作家賞 国立新美術館

2007年 新制作受賞作家展 銀座・ごらくギャラリー

2008年 第61回 関西新制作展 特別発表 兵庫県立美術館王子分館 原田の森ギャラリー

チェンバロ(天正遣欧少年使節演奏披露之図)展覧 京都・アートゾーン神楽岡

※山下清澄銅版画展同時展示

2011年 第75回 新制作展 新作家賞 国立新美術館

2012年 新制作受賞作家展 銀座・井上画廊

第76回 新制作展 新会員(賞) 国立新美術館

2015年 個展 京都・ギャラリー恵風

2016年 第6回しがの風展 大津市歴史博物館(’17,’18,’19,’21,’23,’24)

個展 京都・ギャラリー create 洛

2017年 第71回滋賀県美術展覧会 特選・滋賀県美術協会理事長賞・木下美術館賞

滋賀県立文化産業交流会館

2018年 馬淵哲作品展(文化勲章に輝く画家たち展併催)滋賀・木下美術館

個展 京都・ギャラリー恵風

2021年 個展 京都・ギャラリーヒルゲート

2022年 滋賀大学大学院教育学研究科修士課程学校教育専攻教材開発コース美術教育領域修了

個展 京都・ギャラリー恵風

2023年 馬淵哲油彩画展 ジェイアール京都伊勢丹 アートスペース

2024年 第38回ハン六文化振興賞 公益財団法人 ハン六文化振興財団

現在 新制作協会 会員、滋賀県美術協会 会員、日本美術家連盟 会員、滋賀大学 教授

◆2025年4月22日(火)~4月27日(日)

1F・2F 坂爪 厚生 銅版画(メゾチント)展 -デジタル化社会の流れに対峙して-

銅版画の制作を始めてから今日まで、自分を取り巻く状況をテーマにして作品を制作して来ました。

今回は「デジタル化社会の流れに対峙して」として、1981~1984年 ジグソーパズルシリーズ、2007~2014年 情報ネットシリーズ、2018~2025年 反デジタル絵・不確定性シリーズを展示します。

物質が素粒子まで分解され、デジタル化された大量な情報があふれている現代社会。『事実』か『フェイク』か、『ある』のか『ない』のか、実にあやふやで不安な気分にさせられます。

このような状況をふまえて、これまでの仕事を振り返ってみようと思っています。

坂爪厚生

坂爪 厚生 Atsuo Sakazume

1941 群馬県沼田市生まれ 1965 京都大学工学部卒業

1966 ギャラリー16にて平面作品を、’67年半立体作品発表

1968 銅版画の制作、発表を始める

1973 日本版画協会展 会友賞

今日の作家’73展(横浜市民ギャラリー)

1974 第5回版画グランプリ展 グランプリ(’71、’73賞候補)

第2回ニューハンプシャー国際版画展 審査委員賞

1975 京展 須田賞(’82 京展賞)

京都洋画版画選抜展買上賞(同’80)

1976 アート・ナウ’77(兵庫県立近代美術館)

1983 第2回バルナ国際版画ビエンナーレ展 作品買上(ブルガリア)

1987 現代版画’87(松涛美術館)

1988 「白のフォークロアⅥ」文化庁買上げ

1995 京都の美術「昨日、今日、明日16」―坂爪厚生・深見陶治展―(京都市美術館)

1997 クラクフ国際版画トリエンナーレ 作品買上賞

2005 文化庁海外特別派遣でオランダにて研修、ユトレヒトGAUにて作品展

2009 クラクフ国際版画トリエンナーレ(同’11)

浜口陽三生誕100年記念銅版画大賞展 入賞

2015 現代日本版画展(ドブロブニク美術館/クロアチア)

第7回スプリット国際版画展(クロアチア)(同’17 )

パブリックコレクション

京都国立近代美術館、京都市京セラ美術館、東京都現代美術館、群馬県立近代美術館、大英博物館、スミソニアン博物館、ポートランド美術館ほか、国内外の多数の美術館に作品収蔵

現在、日本版画協会会員

ヒルゲート夜話市民講座

講師 坂爪厚生(版画家)

「デジタル化社会の流れに対峙して -1981~2025」

4月26日(土)18:00~19:30 ギャラリー1F

参加費1,000円(学生500円) 定員35名(要予約)

★ご予約はメール又はお電話にて承っております。

ご来廊の際にスタッフへお申し出くださっても結構です。

※SNSのDMやコメントでのご予約は承っておりませんので、ご注意下さいませ。

皆様のご参加をお待ちしております。

mail : hillgatekyoto@gmail.com

tel : 0752313702

◆2025年4月15日(火)~4月20日(日)

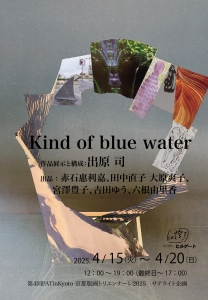

1F・2F Kind of blue water 出原 司 他(第4回PATinKyoto京都版画トリエンナーレ2025 サテライト企画)

作品展示と構成:出原 司

出展作家:

赤石 惠利嘉 田中 直子 大原 爽子

宮澤 豊子 吉田 ゆう 六根 由里香

ヒルゲート夜話市民講座

出原 司(版画家) 他

「作家はなぜ水に惹かれるのか?」

4月18日(金) 18:30~20:00

参加費1,000円(学生500円) 定員35名(要予約)

◆2025年4月8日(火)~4月13日(日)

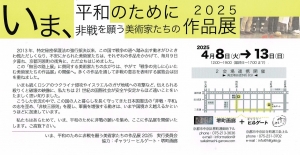

1F・2F いま、平和のために非戦を願う美術家たちの作品展2025(堺町画廊と同時開催)

いま、平和のために非戦を願う美術家たちの作品展 2025

2013年、特定秘密保護法の強行採決以来、この国で戦争の道へ踏み出す動きがひときわ慌ただしくなり、不安にかられた美術家たちは、それぞれの作品をかかげて、毎月9日夕暮れ、京都河原町の街角に、ただ立ちはじめました。

この「無言の路上展」に賛同する美術家たちの広がりは、やがて「戦争の兆しに心いたむ美術家たちの作品展」の開催へ。多くの作品を通して非戦の意志を表明する展覧会は回を重ねました。

いまも続くロシアのウクライナ侵攻やイスラエルのガザ地域への攻撃など、伝えられる殺りくと破壊の映像に、私たちは 21世紀の国際社会が安全や安定からほど遠いことをいたましく思い知りました。

こうした状況の中で、この国の人と暮らしを長く守ってきた日本国憲法の「非戦・平和」の志を歪め、「非核三原則」を覆し、軍備を増強する動きは、いまや国境さえ越えるかというほどに加速しています。

私たちはあらためて、いま、平和のために非戦の願いを集め、ここに作品展を開催いたします。ご高覧下さい。

いま、平和のために非戦を願う美術家たちの作品展 2025実行委員会

協力:ギャラリーヒルゲート・堺町画廊

〈出展作家(ヒルゲート会場)〉

淺賀敬子 小豆島美知 安孫子百合 荒木 香

荒木晋太郎 荒木 惇 安東幸典 池田芳子

池田良則 井口湖山 石原眞理子 一井リツ子

伊藤マリー 井上ひろ子 井上由美 井隼慶人

今村敬子 入佐美南子 いわいちえ 岩重圭子

上田和美 植田良章 宇佐美光代 梅谷正惠

太田眞素巳 大西正彦 大矢寿子 岡内克江

岡田悦子 緒方かおる 岡田 毅 岡本正和

岡本裕介 荻野美穂子 奥井美貴 奧野裕子

鬼束鐵二郎 甲斐扶佐義 柏木みどり 片野ふくこ

勝山春枝 勝山正則 Katya Swafford 加藤輝雄

加藤徳子 金山雅幸 楮谷陽子 川上力三

神田 立 菊 德子 菊真理子 貴志カスケ

貴志早苗 木代喜司 北島桂子 北波紀子

北村久乃 日下部雅生 くりはらゆうこ 小西 熙(両会場出品)

小林知里 近藤弘子 斉藤秀敏 斉藤真人

三枝奈保美 崎浜貴代 櫻谷 元 佐々木和子

佐々木経二 定 美代子 澤井雅美 柴田千壽子

澁谷和子 島 孝史 下村順子 城野愛子

城野秀紀 鈴木淳子 鈴木直史 鈴木春生

高木ひろ子 高田 文 髙田 泉 高橋繁次

高橋まり 髙谷早知子 髙谷光雄 竹内淳子

田島征彦 田中充子 田中恒子 田中直子

辻田恭子 筒井きよ子 寺口淳子 長尾紀壽

中島みなみ 中西澄子 中村 趫 中村雅子

にい俊男 西見智之 野々口悟 畑 ゑり子

幡 俊弥 浜口みゆき 林 康夫 はるとさりい

廣田政生 藤井ゆう子 藤澤彰子 ふしはらのじこ

藤本 悟 藤森哲朗 藤原順子 フルイミエコ

古野恵美子 細見美音子 巻幡大地 松田 薫

松田良介 松本直己 真鍋宗平 光田節子

宮田絵里子 宮田啓子 武藤佳代 村上武臣

紫zukin 山尾圭介 山口恵美子 山口賛治

ヤマゲンイワオ 山下二美子 山添耕治 山本新太郎

山本無二 山本義雄 横内真理 吉田孝光

吉村吟子 渡邉敬介

◆2025年4月1日(火)~4月6日(日)

1F 谷口 淳一 彫刻展「-Story- まほろばへの回帰」(日展特別会員)

私は主に人物をモチーフとして具象彫刻を制作しています。

今回の個展では自分の記憶の中の情景を造形化し、土の温もりを感じるテラコッタの人物を存在させて物語性のある作品を制作してみました。何を語ろうとしているのかを想像して頂ければ嬉しく思います。

谷口 淳一 Junichi Taniguchi

1977 金沢美術工芸大学彫刻科卒業

1979 筑波大学大学院芸術研究科修士課程修了

1991 日展特選受賞(1993年同受賞)

1992 文化庁現代美術選抜展出品

1993 京展賞受賞

1996 「日本画家橋本明治像」制作(島根県浜田市設置)

1998 「出会う時」制作(JR山科駅前設置)

2000 「青春感謝像」制作(JR岡山駅前設置)

「時空を超えて」制作(京都市役所前広場設置)

2002 日展審査員(以後4回)

2003 「沢村栄治像」制作(京都先端科学大学附属高等学校設置)

2007 「未来みつめて」制作(こどもみらい館前竹間公園設置)

2009 第91回全国高校野球選手権大会優勝メダル制作(92回,93回)

2020 日展において東京都知事賞受賞

2022 「衣笠祥雄像」制作(西京極運動公園・わかさスタジアム前設置)

現在 日展特別会員・京都教育大学名誉教授

2F 富士 篤実 展 星々のかけらとまな板のうえの絵具(絵画)

描くものは、日常のできごとが発端となる。

構想ができたあとは、画面に絵具をぬって表面を気にして、

画面にリズムをつくり出すことを意識する。

だんだん物語はなくなって、そこに色があって、形があって

と言うだけ・・・。

だけど、その絵をみた時に、「こんなことがあったなぁ」

なんて思い出す。

絵はそんな装置。

富士 篤実 Atsumi Fuji

1978年 大阪府生まれ、兵庫県在住

2004年 京都造形芸術大学(現 京都芸術大学)大学院芸術表現専攻修了

第8回リキテックスビエンナーレ/特別賞(01年)

卒業制作学長賞(02年)。混沌賞(04年)

第4回宮本三郎記念デッサン大賞展/入選(17年)

第8回星野珈琲店絵画コンテスト/準グランプリ(23年)

他、個展、グループ展多数

現在 京都芸術大学非常勤講師

◆2025年3月25日(火)~3月30日(日)

1F 木村 隆 陶展(天目 他)

木村隆(Takashi Kimura)

1952年 青森に生まれ、横浜で育つ

1985年 京都市工業試験場、窯業専科修了

京都市産業技術研究講師(~現在)

1991年 フランス・パリにて個展(’93’94年)

1993年 大阪・阪神百貨店個展(~’11年)

1997年 京都嵯峨芸術大学 講師(~’04年)

2000年 北京・中国美術館にて国際交流陶芸展

2003年 京都精華大学 陶芸コース講師

2010年 木村隆陶展(ギャラリーヒルゲート’12’13’14’15’16’18‘19’21‘23年)

2013年 滋賀県美術協会会員

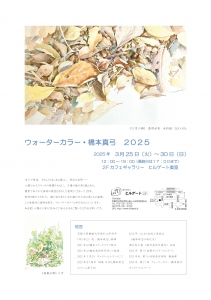

2F ウォーターカラー・橋本真弓 と はるびの会 展

・ウォーターカラー・橋本真弓 2025

木々や草花、それらとともにある暮らし、身近な自然……

心穏やかなスケッチの時間を大切に、少量の絵の具と紙と水と、

簡素で和やかな画材の特性を活かした表現にこだわって25年、

制作を続けてきました。紙の白を生かし水が描かせてくれる慈しみの絵画、

この本格的な透明水彩を、ウォーターカラーと呼び大切にしています。

知を愛し心豊かに安らぎを与えてくれる小品をご覧いただければ幸いです。

橋本 真弓 Mayumi Hashimoto

京都工芸繊維大学造形工学科卒

1995年より 故・橋本幸志に師事

2001年より橋本スケッチクラブ設立

2003年より橋本美術研究所にて指導

2002年3月より ギャラリーヒルゲートにて2020年まで毎年個展14回と橋本幸志との二人展5回

2016年 はしもと出版工房設立

《橋本幸志の時代史》、潮江宏三著《西洋美術史案内》 出版

2023年 第15回展 ギャラリーヒルゲート

2023年秋 第16回展東京神田 檜画廊

2024年 第17回 ウォーターカラー・橋本真弓 ギャラリーヒルゲート

・橋本美術研究所 第14回 はるびの会展

奥村秀弥 小瀧光代 𠮷田靖夫 池谷 孰

野村京子 北野香世 原 依子 倉田啓子

蒲生ひろ子 福田健策 軽野祥満 寺嶋稔彦

橋本喜久子 参考出品:橋本幸志

橋本美術研究所のこと

2001年9月に開設した橋本スケッチクラブを前身として、2003年12月に、アートコア教室が誕生しました。2006年3月に橋本美術研究所教室を加え、故・橋本幸志とともに、生涯学習の一助としての絵画教室をめざし、橋本真弓の「心で描く透明水彩」を、絵を描くことを通して共に学び自己を高めることに資するという、一貫した理念のもとにご指導をさせて頂き、今日に至っています。

はるびの会展のこと

橋本美術研究所はかつて旧春日小学区にあり、「春日」の枕詞「はるびの」を教室展名に冠してから、早くも第14回展を迎えます。

前身の教室展と合わせて23回展となります。

コロナ禍を超え、様々な困難な状況にも負けず、生きがいのひとつとして続けて来られ

描かれました渾身の作品の数々を、どうぞ、ご覧下さいますように……

◆2025年3月18日(火)~3月23日(日)

1F・2F 第3回 小間 size KOGEI 展 京都工芸美術作家協会会員による小品展

〈出展作家〉

染織

井上 由美 金井 大輔 楮谷 陽子

北島 桂子 日下部 雅生 倉渕 奈千子

高橋 宏子 野口 結貴 堀内 晴美

三原 サダ子 山出 勝治

陶芸

片山 雅美 加藤 丈尋 河合 徳夫

清水 六兵衞 柴田 良三 ピーター・ハーモン

宮下 英

漆芸

中野 順二 村田 好謙

金工

中村 佳永

人形

天野 明美

ガラス

荒川 尚也 林田 さなえ

皮革

石田 満美

・ギャラリーなかむら、ギャラリーマロニエ、同時代ギャラリー、生活あーと空間ぱるあーと

で同時開催。

・京都工芸美術作家協会HP「第3回 小間size KOGEI展」特設ページ

→https://kogei.kyoto/event/R7komasize.html

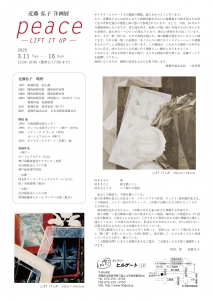

◆2025年3月11日(火)~3月16日(日)1F 近藤 弘子 展 peace -LIFT IT UP-(新制作協会会員)(油彩)

ギャラリーヒルゲートでの個展の開催、誠におめでとうございます。

さて、近藤弘子さんは長年にわたり新制作展を中心に心象風景から紡ぎ出される形と色の世界を独自の感性と深い想いで表現されています。そして、今回、10年ぶりの個展発表となりますが、常に前を向き、造形への強い想いを抱きながら歩んできた姿勢が、絵の具の一つひとつの重なりとなり、独自の世界を生み出しています。また、その一枚一枚には、ただの表現を超えた、魂の軌跡が刻まれているように感じます。それら唯一無二の表現が、多くの人々に新たなインスピレーションや感動をもたらすことは間違えないと思います。この個展が、これからの創作への歩みをさらに広げ、訪れる方々と心が通じ合う素晴らしい機会となりますように。これからも、内なる世界と対話し続け、さらなる創造の旅を楽しみ、近藤ワールドを展開して下さい。

最後になりますが、個展の成功を心からお祈り致します。

新制作協会会員 一居孝明

好きなもの 海

好きなこと 絵を描くこと

好きなところ ここ神戸の塩屋

私はこの塩屋で、今絵を描いている。

私の仕事場の真上にお住まいの ステンドグラス作家 デュルト・森本康代先生は、この塩屋を、シシリー島のタオルミーナ、三岸節子が描いたその町にそっくりだ

と言われる。

森本康代先生はもちろん、三岸節子先生も私の好きな尊敬する作家です。

海と須磨一ノ谷古戦場に続く山に挟まれたここ塩屋、海岸沿いの国道から77段の急な階段は、大変なこともあるが、上がりきると背景に広がる海と潮風が心地よく迎えてくれる。この海と山の恵みに、私は大きな力を与えられ、目には見えない、言葉では伝えられないものを描かせてもらっている。

77段の階段のように、全エネルギーを使って、又時には、ゆっくり導かれるままに“描く事”を楽しんでいる。大切に制作し、絵を通して一人でも多くの人と対話していけたらと祈り、願っている。

この個展を開くにあたり皆様の多大なご協力、ご支援をいただき深く感謝申し上げます。 2025.春 近藤 弘子

近藤弘子 略歴

1997 新制作展 初入選

2002 関西新制作展 関西新作家賞

2008 関西新制作展 関西新制作賞

2009 関西新制作展 特別展示/S150号・5点

新制作展 絵画部賞

2011 新制作展 新作家賞(同17)

現在 新制作協会会員 日本美術家連盟会員

個展 他

1992 大阪国際交流センター

1995 サンパル市民ギャラリー(神戸・同95)

2001 レティーロ デ オーロ(有馬)

ポートピアホテル(神戸)

2015 ギャラリーヒルゲート(京都) 他

収蔵作品

-神戸-

ポートピアホテル(2点)

神戸高齢者総合ケアセンター真愛

社会福祉法人イエス団

神戸保育専門学院

-京都-

同志社インターナショナルスクール (2点)

松ノ実保育園(数点)

-大阪-

社会福祉法人イエス団

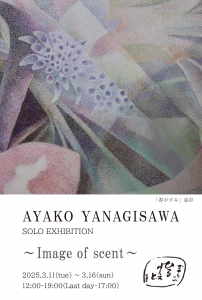

特別養護老人ホーム ガーデン天使(数点)2F 柳澤 綾子 展「香りの記憶」(二科会会員)

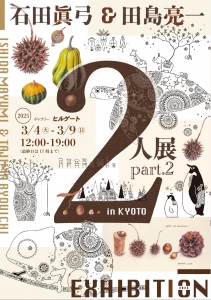

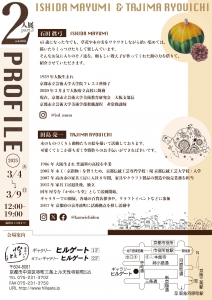

◆2025年3月4日(火)~3月9日(日)1F・2F 石田眞弓&田島亮一 2人展 part.2

石田眞弓

65歳になった今でも、草花や木の実をワクワクしながら拾い集めては、描いたりくっつけたりして楽しんでいます。

そんなお気に入りのモノ達を、頼もしい教え子が作ってくれた額の力を借りて、紹介させていただきます。

1959年 大阪生まれ

京都市立芸術大学大学院フレスコ科修了

2020年3月まで大阪府立高校に勤務

現在、京都市立芸術大学美術教育研究会 大阪支部長

京都市立芸術大学美術学部教職課程 非常勤講師

「教員生活現役時代には、まさか将来、自分の教え子との2人展を開催できるなんて

夢にも思いませんでした。人生、分かりません。ホント幸せ者です・・・。

今回も、今の自分が気に入った身近なモノ達を、水性色鉛筆とカラーボールペンで

コツコツ描いて紹介させていただきます。教え子作の素敵な額が、作品を引き立てて

くれていますので、じっくり見ていただけると有難いです。」

田島亮一

木のものづくりと動物たちの絵を描いて活動しております。

可愛くてどこか落ち着く空間作りのお手伝いができれば幸いです。

1986年 大阪生まれ

普通科の高校で美術科の石田先生と出会いました

2005年 木工(京指物)を習うため、京都伝統工芸専門学校(現 京都伝統工芸大学校)入学

2007年 高山市の家具工房に入社8年間、家具やクラフト製品の製造や販売業務を担当

2015年 家具工房退社後、独立

同年 屋号を『かめいち堂』として活動開始、ギャラリーでの個展、各地の百貨店催事や、クラフトイベントなどに参加

2017年 京都府の京丹波町に活動拠点を移し活動中

2024年 京丹波町に直営店「かめいち堂のお店」をオープン

今回2回目となる2人展今回もたくさん描きましたので

皆様のお越しをお待ちしております

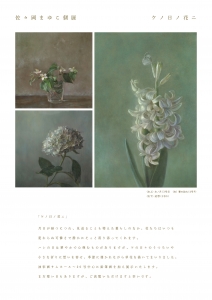

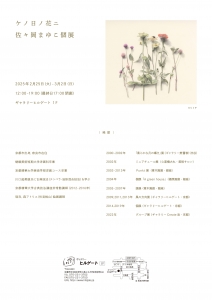

◆2025年2月25日(火)~3月2日(日)1F 佐々岡 まゆこ 個展 ケノ日ノ花ニ(油彩・鉛筆)

「ケノ日ノ花二」

月日が経つにつれ、 見送ることも増えた暮らしのなか、 花たちはいつも変わらぬ可憐さで静かにそっと寄り添ってくれます。

ハレ の日は華やかで心弾むものがありますが、 ケの日々のうつろいや小さな祈りに想いを寄せ、 季節に導かれながら草花を描いてまいりました。

油彩画サムホール~2 0号中心に鉛筆画を加え展示いたします。

ご高覧いただけますと幸いです。

佐々岡まゆこ 略歴

京都市出身 奈良市在住

嵯峨美術短期大学洋画科卒業

京都精華大学美術学部洋画コ ー ス卒業

川口起美雄氏に古典技法(テンペラ・ 油彩混合技法)を学ぶ

京都精華大学古典技法講座非常勤講師(2012-2016年)

現在,森アトリエ(伏見桃山)絵画講師

2000-2002年 「柔らかな月の囁き」展(ギャラリー美奮樹 ・ 渋谷)

2002年 ミニアチュ ール展(心斎橋大丸 ・ 美術サロン)

2003-2013年 Punkt展(青木画廊・銀座)

2004年 個展「A green house」(福原画廊・銀座)

2005-2007年 眼展(青木画廊・銀座)

2009,2011,2013年 風の方向展(ギャラリーヒルゲート・京都)

2014,2019年 個展(ギャラリーヒルゲート・京都)

2022年 Ikuo FUJIWARA with old friends展(ギャラリーCreate洛・京都)2F 武田 厚子 展 あじさいワールド (水彩)

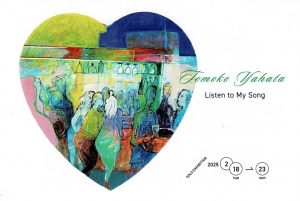

◆2025年2月18日(火)~2月23日(日)1F 八幡 朋子 展 Listen to My Song(行動美術協会会員)

八幡朋子 略歴

2001年 行動美術協会展に出品

同展において

奨励賞

深見 隆賞

損保ジャパン美術家財団賞受賞

損保ジャパン選抜奨励展出品

2012年 アートスペース東山にて個展

2013年 京都大丸にて個展

2015年 Art Space MEISEIにて個展

2016年 銀座あかね画廊にて個展

2017年 Art Space MEISEIにて個展

2019年 同上

行動美術協会会員、日本美術家連盟会員

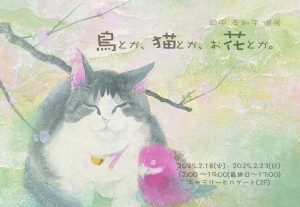

京都府在住2F 田中 希和子 個展 鳥とか、猫とか、お花とか。(日本画)

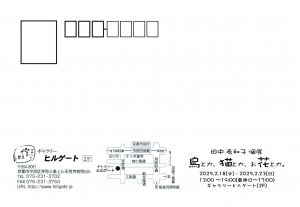

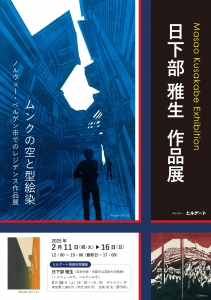

◆2025年2月11日(火)~2月16日(日)1F・2F 日下部 雅生 作品展 ムンクの空と型絵染 ノルウェー・ベルゲン市でのレジデンス作品展

ムンクの空にあこがれて

高校生の時、親友と奈良県立美術館にムンク展を見に行った。あの衝撃は忘れ難い。「病める子」や「バンパイヤ」に、その後早逝した親友を重ねたわけではないが、それから45年あこがれ続けたムンクの故郷ノルウェーを2022年初夏に初めて訪問、3週間余り滞在した。2023年度には勤務先から1年間のサバティカル研修を取得して渡航。いずれも共同研究を行っているベルゲン大学の招聘にて、基本的にはベルゲンに滞在、アーティストインレジデンスと大学内外で型染のワークショップや授業を行った。

2023年の短い夏には先住民サーミのフェスティバル「Riddu Riđđu festivála」に参加するため最北の都市トロムソから白夜のManndalenという村を訪問、またオスロにも滞在して念願のムンクの作品を堪能した。

2024年1月からは長い夜を作品制作と授業に勤しみ、3月末にはその成果を「日下部雅生展―Bergen Sky―」としてベルゲン市内のTrykkeriet Gallery1で開催した。(同期間Gallery2では市民講座として行った、型染ワークショップの参加者達の作品展も併催)

今回はその時の展示作品(一部は再制作)と、現地での取材からノルウェーをモチーフに新たに制作した作品を展示する。

日下部 雅生(くさかべ まさお)

1988年 京都市立芸術大学 卒業(1990年同大学院 修了)

2012年 第44回 日展 特選

2014年~2015年 英国 Bath Spa大学 客員研究員として1年間の渡英

2015年 個展「Across Time and Space ~Expression of the connected heart~」 (英国 BSU Gallery)

2018年 第38回 京都工芸美術作家協会展 奨励賞

2019年 第9回国際伝統芸術招待展 (上海芸術品博物館/中華人民共和国)

2021年 日下部雅生作品展 「洛北の庭より」(京都 ギャラリー・ヒルゲート)

2022年 日下部雅生作品展 「今、今更に型紙にて放哉を想う」(京都 堺町画廊)

2023年 日下部雅生作品展「うつろう染めいろ」(京都万華鏡ミュージアム特別企画展)

京都市立芸術大学美術学部 教授、京都工芸美術作家協会 理事

ヒルゲート夜話市民講座

日下部 雅生(染色作家・京都市立芸術大学教授)

「ノルウェーの今、ベルゲンの今」

2月15日(土)18:00~19:30 ギャラリー1F

参加費1,000円(学生500円) 定員35名(要予約)

◆2025年2月4日(火)~2月9日(日)

1F・2F Italian colors(6人のイタリア人作家による絵画)

芸術の国イタリア各地から6人のアーティストが集まり、フィレンツェの姉妹都市である古都京都で展覧会を開催いたします。

手法も表現の仕方もそれぞれに強い個性を宿す作品群は、日本人が思うイタリア芸術とはかなり異なる現代イタリア芸術の一端を垣間見せてくれます。

シルクロードの東端と西端の感性が、芸術作品を通じてこの時代にどう邂逅するのか、みなさんにもその場に立ち合っていただければと思います。

企画キュレーター: ロベルタ・フィオリーニ、中川真貴

2月8日(土)17時から19時まで、ギャラリー内で

交流会を開きますので、お立ち寄りください。

後援:京都市、Museo Ugo Guidi(ウーゴ・グイディ美術館)、Centro Culturale Firenze-Europa“Mario Conti”(チェントロ クルツラーレ フィレンツェーヨーロッパ“マリオ・コンティ”)

Franco Margari (フランコ・マルガリ)

フィレンツェ在住の画家であり彫刻家。25年にわたり数多くの個展やグループ展を開催、最近ではアムステルダムのイタリア文化会館、ベルリンの「The Ballery」ギャラリー、ロンドンの「Art Moor House」、ストックホルムの「Galleri Svea」、モスクワの「Galeria Masterskaya Lega」などが挙げられる。2021年、名誉ある「プレミオ・カステッロ」を受賞。現在、フィレンツェで最も歴史ある芸術団体(Società delle Belle Arti – Circolo degli Artisti ‘Casa di Dante)の会長を務める。マグマや海底が絶えず動き変化するように、彼の作品は抽象的イメージを喚起し続ける。

Giuseppe Alesiani (ジュセッペ・アレジアーニ)

マルケ州のマッシニャーノ出身で現在も在住。独学で絵を描き始め、マチェラータの美術アカデミーでデッサンを学ぶ。1970年代半ば頃からイタリア国内外でアートフェアや展覧会に出展、高い評価と同時に多くの賞を得ている。彼の作品は、ジュネーブ、グラスゴー、ニューヨーク、トロント、リヨン、マドリッドなどの画廊や個人コレクションに収蔵されている。彼の業績を讃え、2024年夏に故郷の街で全作品の展覧会が開催された。彼の作品は、巧みな色彩の透明感と表現されたフォルムや光の雰囲気によって、詩的でノスタルジックな自然の物語を描き出し、美しさだけでなく人生や過ぎゆく時の気配を私たちに感じさせる。

Mauro Martin (マウロ・マーティン)

ピエモンテ州ピネローロ出身、トリノ在住。建築学部卒業後、ヴェネツィアの芸術家たちと親交を深め、絵画、フォトリアリズム、ファイン・アート、デジタル・ビデオ・アートの分野で活動。 1970年代末に「マジック・リアリズム」に傾倒し、具象作品と並行して抽象絵画を展開。 2000年代初頭からは彫刻や写真も手がけ、ローマ・トリエンナーレやヴェネチア・ビエンナーレなど、国際的展覧会で作品を発表している。彼は、ルネサンスの「黄金分割」を好んで用い構成要素の数学的比率を大切にする一方、写真作品と同様、絵画においても抒情性が感じられる。

Milvio Sodi (ミルヴィオ・ソーディ)

出身はピサだが、1960年代後半からフィレンツェ在住。半世紀にわたり唯一無二の情熱をもって絵を描き続け、イタリア内外のさまざまな都市の展覧会で作品を発表してきた。彼は「具象画集」(85歳の誕生日を機にレッジョ・エミリアのパニッツィ図書館が収蔵)などの出版物を通して、次々と続く「絵画のサイクル」を記録し図解している。薄めた油絵具で水彩画のように繊細なニュアンスを出す技法を用いファブリアーノ紙に描いた「肖像画」は独特である。彼の作品に関する書籍も多く、2018年にピノキオ・インテルアッティーヴォ美術館では、原画の展示とともに『Io (e) Pinocchio』という本が発表された。

Simonetta Fontani (シモネッタ・フォンターニ)

フィレンツェ出身で郊外のカンピ・ビゼンツィオにアトリエを構える。イタリア国内外で数多くの個展を開催。見本市、展覧会、コンペティションにも参加し、重要な賞(「XXIV Premio Firenze」での「Fiorino d‘oro」など)を受賞している。ルクソール、ロンドン、ベルリン、ストックホルム、ソウルの展覧会で入選。また、カンピ・ビゼンツィオのミゼリコルディア記念墓地のために21メートルのフレスコ画を制作した。個人や文化協会でドローイングや絵画も教えている。油彩、テンペラ、水彩、チョーク、木炭ドローイングなど、さまざまな技法を駆使し、光と影の強いコントラストと、強い音色を持つ絵画を描いている。

Willy Pontin (ウイリィ・ポンティン)

ヴェネツィア州、ノアレ出身。現在も当地にアトリエを構える。1960年代末から画家として作品を発表、10年後には彫金家としての研究も始め、ヴェネチアの国際版画センターでエッチングやアクアチントの技術を磨く。その後「アトリエ・アペルト」のアーティストたちとともに木版画やコラージュなど他の革新的な技法も試み、イタリア国内外で数多くの展覧会を開催している。絵画とグラフィック技法を駆使した作品が多いが、色彩彫刻も発表している。風景や建築物の断片の中に描かれた細身で官能的な女性像は、透明感、色彩、線の間の独特のリズムが特徴的で、金箔の小さな象眼はモザイク表現を思い起こさせる。

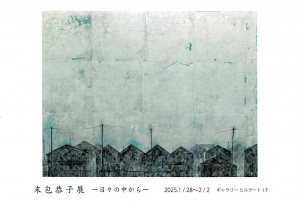

◆2025年1月28日(火)~2月2日(日)1F 末包 恭子展 -日々の中から-(日本画)

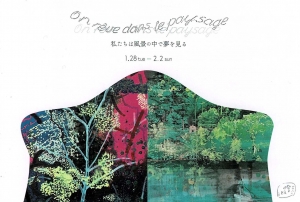

2F 篠原 涼子×山岡 明日香 ーOn rêve dans le paysage vol.5 私たちは風景の中で夢を見るー

篠原 涼子 SHINOHARA Ryoko

2015年 フランス移住

2009年 京都造形芸術大学大学院博士課程修了

個展

2024 篠原涼子 個展 ”Une promenade” ギャラリー恵風, 京都

2024 Exposition de Ryoko SHINOHARA, Galerie 351, パリ

2023 Exposition de Ryoko SHINOHARA “Une promenade” Espace Bertin Poirée

(Association Culturelle Franco-Japonais de TENRI), パリ

2020 ”L’eau et les plants” K.T Fleurs, パリ

2019 ”La promenade”ギャラリー恵風,京都

2017 ”EXPOSITION RYOKO SHINOHARA” Galerie Jean-Baptiste ClaudotPavillons sous-bois/France

2016 ”Une journée culturelle japonaise” Salle Serge GoudaillerMagny le-Hongre/France

2015 ”篠原涼子個展” ギャラリー恵風, 京都

2013 ”手触りのある風景” ギャルリオーヴ, 京都

2012 ”The pond” ギャラリー恵風, 京都

グループ展

2023 ” On rêve dans le paysage Exposition Ryoko Shinohara et Asuka Yamakoka” Galerie Grand Monde, パリ

2023 Exposition de Cosima Obringer et Ryoko Shinohara “Parfun de l’encre, Paysages rêvés”, Centre d’Art, Ferte-sous-Jourre/France

2022 ”Unknown Artisans du Japon” Galerie Les Passeurs de ruisseaux, パリ

2021 ”On rêve dans le paysage Exposition Ryoko Shinohara et Asuka Yamakoka” Galerie Espace

《Le Marais》/パリ

2020 “On rêve dans le paysage Exposition Ryoko Shinohara et Asuka Yamakoka” ギャラリーヒルゲート, 京都

その他、多数

受賞歴

2022 Salon de Printemps de Coulommier, La Sucrerie Coulommier,Coulommier,

2014 平和堂財団芸術奨励賞受賞

2013 第98回二科展パリ賞受賞・二科会会友推挙

その他、多数

山岡 明日香 YAMAOKA Asuka

<略歴・主な活動履歴>

1982 兵庫県生まれ

2004 京都造形芸術大学 芸術学部美術・工芸学科洋画コース 卒業

2005 第90回二科展(以後毎年)(東京都美術館 / 東京)

2010 第1回しがの風展(以後毎年)(大津市歴史博物館 2F 企画展示室A / 滋賀)

2013 第98回二科展 損保ジャパン美術財団賞(国立美術館 / 東京)

2016 平成27年度平和堂財団奨励賞(滋賀)

2017 第102回二科展 二科賞・会員推挙(国立美術館 / 東京)

2017 「YAMAOKA ASUKA EXHIBITION」個展(ギャラリーa / 京都)

2019 「あなたには何が見えるのか」個展(ギャラリーa / 京都)

2020 Kyoto Art for Tomorrow 2020 京都府新鋭選抜展 読売新聞社賞(京都文化博物館 / 京都)

2020 「On rêve dans le paysage 私たちは風景の中で夢を見る」篠原涼子×山岡明日香 二人展

(以後毎年 隔年で京都とパリで交互に開催)(ギャラリー ヒルゲート 2F / 京都)

2021 「On rêve dans le paysage vol.2 私たちは風景の中で夢を見る」篠原涼子×山岡明日香 二人展

(Galerie-Espace 《LE MARAIS》 / パリ フランス)

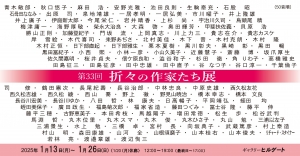

◆2025年1月13日(月・祝)~1月26日(日) ※1月20日(月)休廊1F・2F 第33回 折々の作家たち展

〈出展作家〉

青木 敏郎 秋口 悠子 麻田 浩 安野 光雅

池田 良則 生駒 泰充 石股 昭 石母田 ななみ

出原 司 泉地 靖雄 一居 孝明 一居 弘美

市川 曜子 井上 隆雄 井上 廣子 伊庭 新太郎

今尾 栄仁 岩井 晴香 上杉 尚 宇治川 久司

烏頭尾 精 梅津 庸一 海野 厚敬 榮永 大治良

大森 啓 奥田 輝芳 甲斐 扶佐義 貝原 浩

勝山 正則 加藤 登紀子 門坂 流 上岡 真志

川上 力三 貴志 在介 貴志 カスケ 岸 雪絵

木代 喜司 来野 あぢさ 北村 美佳 木下 晋

木村 克朗 木村 隆 木村 正恒 日下部 直起

日下部 雅生 栗本 夏樹 黒川 彰夫 黒崎 彰

黒田 暢 黒田 冨紀子 小西 煕 小林 一彦

小山 久美子 近藤 慧子 斎藤 博 坂爪 厚生

佐久間 嘉明 桜井 貞夫 信ケ原 良和 澁谷 和子

杉田 徹 角 りわ子 髙橋 雅史 田島 征三

田島 征彦 田中 忠雄 田中 直子 谷 なつ子

谷口 淳一 千葉 倫子 司 修 鶴田 憲次

長尾 紀壽 長谷 治郎 中林 忠良 中原 史雄

西久松 友花 西久松 吉雄 西久松 綾 西山 喬

野上 徹 野見山 暁治 橋本 幸志 橋本 文良

長谷川 宏美 長谷川 ゆか 八田 哲 林 康夫

日高 暢子 平岡 靖弘 蛭田 均 蛭田 美保子

廣田 政生 福島 菊次郎 福家 省造 藤田 つぐみ

冨士谷 隆 藤平 伸 藤平 三穂 古野 恵美子

本田 希枝 馬越 陽子 増田 常徳 松生 歩

松谷 武判 馬淵 哲 丸木 位里 丸木 スマ

丸木 俊 丸木 ひさ子 丸山 勉 三浦 以左子

三浦 景生 水上 勉 三橋 卓 宮村 長

向坂 典子 武蔵 篤彦 村上 泰造 村山 明

森田 康雄 山河 全 山根 須磨子 山本 桂右

山本 俊夫 リチャード・スタイナー 若林 亮 渡邉 章雄

渡辺 恂三

1988年の開廊以来お世話になった、たくさんの先生方が鬼籍に入られました。 年に一度、物故作家の遺作を現役作家の作品とともに展示させていただく この企画は、亡くなられた先生方を身近に感じられ、私どもにとっては初心を 思い起こさせてくれる貴重な機会となりました。 皆様にとっても、懐かしい、あるいは新鮮な出会いの場となることをお祈り して今年も開催させていただきます。 平面・立体ともに多彩な129人の先生方の御作品をなにとぞ御高覧いただき たく、謹んで御案内申し上げます。

ギャラリーヒルゲート

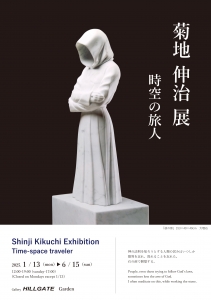

◆2025年1月13日(月・祝)~6月15日(日) ※1/13(月・祝)を除く月曜休廊奥庭空間【菊地 伸治 展 時空の旅人】(彫刻) (国画会会員・日本美術家連盟会員)

神の法則を知ろうとする人類の営みはいつしか限界を忘れ、畏れることを忘れた。

石の前で瞑想する。

People, even those trying to follow God’s laws, sometimes lose the awe of God.

I often meditate on this, while working the stone.

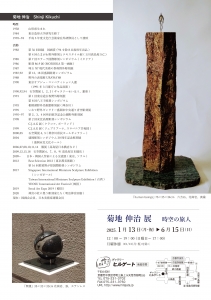

菊地 伸治 Shinji Kikuchi

略歴

1958 山形県生まれ

1984 東京造形大学研究生修了

1993~94 平成5年度文化庁芸術家在外研修員として渡欧

活動

1982 第56回国展 国画賞(’94を除き以後毎年出品)

第4回たまがわ野外彫刻とテキスタイル展 (玉川髙島屋S.C.)

1985 第7回カラーラ国際彫刻シンポジウム (イタリア)

1986 彫刻 86.9展 (MORIOKA第一画廊)

1987 埼玉’87 現代美術の祭典野外彫刻展

1987,92 第13、18回盛岡彫刻シンポジウム

1988 野外の表現展 URAWA’88

1990 東京オブジェ・コンペティション入選

(1991年3月都庁に作品設置)

1990,92,94 石空間展 1、2、3 (ギャラリーせいほう、銀座)

1991 第1回東京道玄坂野外彫刻展

第8回八王子彫刻シンポジウム

1993 相模湖野外美術館彫刻展 (神奈川)

1995 いわて野外ギャラリー盛岡市中央通り青空彫刻展

1995~97 第2、3、4回所沢航空記念公園野外彫刻展

1998 第2回安比高原彫刻シンポジウム

C.J.A.G展 (クラコフ、ポーランド)

1999 C.J.A.G展 (リュブリアーナ、スロベニア共和国)

2000,05 石空間展4、5 (神奈川県民ホールギャラリー)

2004 盛岡彫刻シンポジウム30周年記念彫刻展 (盛岡市民文化ホール)

2006,07,08,10,11,14 個展 (髙島屋日本橋店など)

2009,12,15,18 石空間展6、7、8、9(髙島屋日本橋店)

2009~ 日本・韓国人作家による交流展 (東京、ソウル)

2012 Best Selection 2012 (東京都美術館)

第16回那須野が原国際彫刻シンポジウム

2017 Singapore International Miniature Sculpture Exhibition (シンガポール)

Taiwan International Miniature Sculpture Exhibition (台湾)

YEOSU International Art Festival (韓国)

2019 Seoul Art Expo 2019 (韓国)

2020 神宮の杜に集う彫刻家たち (明治神宮回廊)

現在:国画会会員、日本美術家連盟会員