◆2024年12月17日(火)~12月22日(日)

1F・2F【キノプリント展2025京都精華大学版画コース4回生・院生・教員による版画展】

「KINO PRINT」とは、京都精華大学版画専攻に所属する4回生・大学院生・教員による版画集です。版画の特徴である複数性(エディション)について考え、26.5㎝角の画面に木版画、銅版画、リトグラフ、シルクスクリーン、写真などの版画技法を使い制作した作品たちが一つの箱に集約されています。版画専攻の設立以来続いてKINO PRINT出版を記念した展覧会を今年は例年より早い12月に開催いたします。

教員・スタッフ池垣 タダヒコ、北野 裕之、芳木 麻里絵、伊庭 靖子、大八木 夏生、加納 俊輔、川﨑 麻祐子、川端 千絵、岸 雪絵、衣川 泰典、熊谷 誠、栗棟 美里、集治 千晶、髙畑 紗依、肥後 亮祐、平井 恭子、本田 このみ、溝縁 真子、松元 悠

大学院・博士・修士フォック チン、GU、マーリィ ツジイ、笹崎 凛、郭紹偉、春夏、JIANG

4回生林 公望、淺野 明日香、殊井 愛佑、阪倉 歩、四方 果琳、ソン ヨウ、田中 彩楽、田中 晴喜、ニルセン テア ラーセン、藤浦 心音、筆保 結子、山田 麻未、リュウ ニッチュウ

3回生西口 なずな、青山 礼、泉谷 龍、磯田 沙妃、榎園 あすか、大浦 丈陽、長村 なな、梶野 朱花グミラン ジャニス クルニア、阪口 恵、中島 妃季、中津 裕音、名和 優心、ニエ シンライ、林 奏、ホン ウォンヒョン、山中 皓平、吉田 小夏、リ ゲンキン、リ ペイシュン、ロ ヒン、山口 玲、高橋 優輝、川端 夢生、モイシオ・ティーア ウニア ウルプッカ、ヘリー・リル

◆2024年12月10日(火)~12月15日(日)1F・2F【池田 良則 展 -海からの微風と砂の香りと-】(日展特別会員・白日会常任委員)

「アラブの春」の発端(ジャスミン革命)となったチュニジアを旅したのが2018年、(その昔カルタゴがあった北アフリカの国です。)その直後からの世界的パンデミックで世の中は変わってしまいました。出歩く事もままならず、美術館も閉鎖、公募展も無観客開催という事が続きました。京都ではお目に掛けていないその間の作品も含めてチュニジアとポルトガル南端アルガルヴェ地方の風と光を感じて頂ければ幸いです。

洋画家 池田良則1951 京都生まれ1973 金沢市立美術工芸大学油画科中退、高光一也に師事、日展出品1974 武蔵野美術学園デッサン修了、アメリカ・メキシコを旅する1976 二科展入選、北インド彷徨1977 パキスタン彷徨 1979 シリア、ヨルダン、トルコ彷徨1980 インド、ラジャスタン地方彷徨 1981 南インド彷徨1983 インド、ラジャスタン彷徨 1985 ポルトガル、スペイン彷徨1986 インド、ラジャスタン彷徨 1987 エジプト、トルコ、ギリシャ彷徨1988 メキシコ旅、その後6回、グアテマラ、キューバ、ボリビア、 スコットランド、マルタ、シチリア、チュニジア等、旅する1999 文化庁派遣芸術家在外研修員としてメキシコ・グァナファト大学留学、 客員教授を兼任2008 京都精華大学非常勤講師(~’24)2009 エディンバラ芸大夏期講習に京都府より参加2013 紺綬褒章受賞 2016 大阪芸術大学客員教授(~’18)2024 京都市芸術振興賞現在、日展特別会員、白日会常任委員

▼団体展1977 日展初入選(以後、毎年出品)1984 日展特選受賞(’97)1985 文化庁主催 現代美術選抜展出品(’98)1994 白日会初入選(’95会員推挙)2001 日展審査員(’05/’08/’12/’15/’20)2002 白日会展U賞受賞(’11伊藤賞受賞/ ’17中沢賞受賞/’20平松賞受賞/ ’21文部科学大臣賞受賞/’22内閣総理大臣賞受賞) 日展会員に推挙2007 白日会審査員(以後毎年)2011 白日会常任委員となる(以後、毎回審査員)2014 京展審査員2015 公募団体ベストセレクション展(東京都美術館)

▼個展・主なグループ展1983 「インド、スケッチ三人展」(八田哲・石田杜人) 堺町画廊(京都)(’22)1985 「イベリアの夏」展 大丸画廊1986 京都府「京の四季」展出品 髙島屋、大丸 府買上、以後葵祭ポスター「流鏑馬」(下鴨神社)依頼、現在に至る1988 「10年の軌跡」展 堺町画廊(京都)1990 「¡HOLA! MEXICO」展 ギャラリー創(京都)1993 「旅の光景」展 高島屋画廊(京都・岐阜・岡山)1994 京都新聞連載「京の口うら原画展」 フジタ・アート(京都)1995 京都新聞連載「京の口うら原画展」 夢創庵(亀岡)1997 「コロニアルの道」 大丸画廊(京都・大阪・東京)1998 「池田良則素描展」 ギャラリーヒルゲート(京都)1999 「池田良則展」 三越ギャラリー(那覇)2000 「油彩と素描」展 メキシコ・グァナファト州立キ・ホーテ美術館2002 「私のメキシコ」展 高島屋画廊(京都)2003 「池田良則展」 阪急画廊(大阪) 「シカの白ちゃんと伊都子の出会い展」 ギャラリーヒルゲート(京都)2004 「光のなかのメキシコ」展 大丸画廊(京都・大阪)2005 「池田良則油彩画展」 阪急画廊(大阪) 「瀬戸内を想う―池田良則洋画展」 天満屋(岡山)2008 「池田道夫・良則父子展」 アートギャラリー尾山(大阪)2011 「わが心のメキシコ」展 高島屋画廊(京都)2012 「京を歩く、水彩画展」 大丸画廊(東京・京都)2015 「池田良則展―十年の回顧―」 御池画廊(京都) 「池田良則油彩展―マルタの海・シチリアの空―」 ギャラリーヒルゲート (京都)、画廊岳(’16・東京)2016 莧の会(’18,’20)髙島屋画廊(東京・大阪)2017 「ノルマンディの時間軸」 高島屋画廊(京都)2018 「池田良則油彩展―風の中のサウンダーデ―(ポルトガル紀行)」 ギャラリーヒルゲート(京都)、画廊岳(’19・東京)2019 「素描もしくはエスキース」 ギャラリーCreate洛(京都)2020 「明暗の協奏―増田常徳・池田良則二人展―」 画廊岳(東京) 「池田良則・野村久之二人展」 ギャラリーCreate洛(京都)2022 「風のよりみち3人展」 堺町画廊(京都) 「池田良則展 沖縄を描く」 ギャラリーヒルゲート(京都) 対談:池田良則×徐京植

▼写真展・他企画事業1981 仁尾太陽愽公式Tシャツデザイン1988 写真展「沢田教一のインドシナ」 堺町画廊(京都)1996 岡部伊都子写真展「古都ひとり」 仏教大学四条センター(京都)2007 豊﨑博光写真展「核の世紀」 ギャラリーヒルゲート(京都)2009 「岡部伊都子回顧展」及び座談会 立命館大学国際平和ミュージアム(京都)

▼装幀・挿絵・随筆等1988 「わたしの彷徨感覚」京都新聞、 「日々つれづれ」マガジンセンター 1989 京都新聞連載小説・秦恒平「親指のマリア」挿絵(299回)1990 論楽社ブックレットシリーズ装幀、朝日新聞京都版「ワンダーランド」1992 読売新聞連載随筆・岡部伊都子「生きる風景」挿絵(37回)1993 共同通信社全国配信随筆・岡部伊都子「こころの眉目」挿絵(10回)1994 京都新聞連載エッセー・杉田博明「京の口うら」挿絵(100回) 岡部伊都子著「出会うこころ」淡交社 装幀1995 映画「エイジアン・ブルー(浮島丸サコン)」ポスター等担当 井久保伊登子著「残りの秋-老人病棟の周辺から-」かもがわ出版 装幀1996 岡部伊都子著「流れゆく今」河原書店 挿絵2002 京都新聞連載京都の風物エッセー「ちょっとそこまで」挿絵(53回) 野村拓、垣田さち子、吉中丈志編著「聞きとって・ケア コミュニケー ション(術)としての庶民史」かもがわ出版 装幀2003 磯部恒子著「青葉梟の声が聞こえる家」かもがわ出版 挿絵2007 京都新聞連載小説・高野澄「マキノ省三伝・オイッチニのサン」挿絵(340回)2011 佐怒賀三夫著「向田邦子のかくれんぼ」NHK出版 装幀

▼著書等1961 池田遙邨編「池田良則の絵―幼稚園に入るまで」1990 画文集「沙漠の砂時計」京都書院1995 「京の口うら」(文:杉田博明)京都新聞社2002 作品集「池田良則1975-2002」2012 「京都よせがき・ちょっとそこまで」【春・夏・秋・冬】マリア書房

「作品収蔵」 京都市美術館、石川県立美術館、伊勢神宮微古館、倉敷市立美術館、同志社高等学校、佐喜眞美術館(沖縄)、公益社団法人日展

ヒルゲート夜話市民講座池田良則(日展特別会員・白日会常任委員)「金沢~インド~メキシコ~沖縄 私の彷徨感覚」12月14日(土)18:00~19:30 ギャラリー1F参加費1,000円(学生500円) 定員35名(要予約)

◆2024年12月3日(火)~12月8日(日)1F・2F【廣田 政生 展】(独立美術協会会員)

群青図私の絵で多用している美しい強い青色は「ウルトラマリン」という色で、私の作品に再三登場している好みの色材である。最近はこの色だけで絵を描きたいと想うほどにすっかり魅了されて、ついに「群青図」というタイトルを付けるに至った。一般に「青」のイメージはと問えば、澄んで透明感のある「空」や「海」、あるいは「地球」の色を思い浮かべるだろうか。美しく澄んだ「青い地球」が、戦争や災害、環境汚染などにより「毒色」に染められていく昨今、この地球がいつまでも美しく強い「青色」であるようにという想いを込めて「群青図」を描く。

廣田政生 HIROTA Masao 1955 年 滋賀県生まれ 1980 年 京都市立芸術大学美術専攻科西洋画専攻修了 現在 独立美術協会会員 / 大手前大学建築&芸術学部教授

【個展 】 1982 年 ギャラリー射手座 1984 年 アートスペース虹(85 年)1996 年 ギャラリー三条(98・01 年) 2002 年 ギャラリーヒルゲート(2024 年まで隔年開催) 2007 年 ギャラリー恵風(11・15 年)

【独立展に関わる発表】 1977 年 第 45 回独立展初入選 以後 85・86 年を除く毎年出品。 1987 年 第 24 回関西独立展初出品 以後毎年出品。関西独立賞、大阪市長賞各 2 回受賞。 1990 年 第 58 回独立展/奨励賞(63・64・65 回展も同賞受賞) 1998 年 第 66 回独立展/独立賞 1999 年 第 67 回独立展/会員推薦 文化庁第 33 回現代美術選抜展 2000 年 新鋭美術選抜展 2014 年 独立美術京都春季展・特別陳列(京都市美術館) 2014 年~ 2016 年 Sensations17(日本橋三越) 2014 年~ 2024 年 七人力展(ぎゃらりいサムホール・東京、 ギャラリーヒルゲート・京都、シルクロ・佐賀、村岡屋ギャラ リー・福岡、ギャラリー Vent・東京の各地で開催) 2024 年 独立美術90周年記念選抜展(日本橋三越)

【その他グループ展】 1982 年 実験工房 GOUT の活動に参加。以後 9 年間に渡り実 験的表現としてのフィールドワークを試みる。 1990 年・1991 年 BAO に参画し、芸術祭を近江八幡市沖島、 大津市堅田で開催。 2002 年~ 2012 年 日本・ドイツ現代美術交流展(フランクフ ルト、ベルリン日独センター、ドイツ文化センター京都、銀座・ ア ー チ ス ト ス ペ ー ス、京 都 市 国 際 交 流 会 館、ART FORUM JARFO) 日 本 国 際 美 術 展 (’82)、ART NETWORK’83、CONNTACT’86 (’87~’90)、高柳の里彫刻造形展(’94)、’94 洋画 KYOTO 展、 第 8 回芸術祭典・京/京・間 -’98、「領域・・・線」選抜展ほか。

◆2024年11月26日(火)~12月1日(日)1F・2F【一居 孝明 展 Gold Story ChapterⅣ】(新制作協会会員)

現在(いま)という時は、次の瞬間にはすでに現在ではなくなっているという事実を感じる。ここに在ると感じる瞬間を表そうと思った時、ふと立ち止まり振り返ると、少し前の瞬間の現在が、まるでスクリーンに映し出されるような気がした。そのスクリーンが薄い層のように重なり合い、少し前の現在とここに在る現在が、虚と実のように交差する瞬間を映像的に描こうとしている。

一居孝明 ICHII Takaaki1958 滋賀県長浜市に生まれる1979 京都芸術短期大学 造形芸術学科洋画科卒業 卒業制作展 〈学長賞 大学保存指定〉 1980 関西新制作展 / 大阪、以後毎年〈ʼ80 関西新作家賞〉〈ʼ86 関西新作家賞〉 新制作展 / 東京、以後毎年〈新作家賞3回受賞〉〈ʼ87 協友推挙〉〈ʼ95 会員推挙〉1983 京展 / 京都〈京展賞〉〈須田賞〉〈市長賞2回〉〈京都文化芸術協会賞〉他受賞1988 新鋭作家展 / 東京、同 ʼ93 ʼ95 現代美術選抜展 / 愛知、宮城他〈文化庁主催 同 ʼ93〉1990 IBM びわこ現代絵画展 / 滋賀 〈グランプリ〉〈ʼ91 佳作賞〉1991 長浜市姉妹都市交流展 / ドイツ、アウグスブルク1992 安井賞展 / 東京他 〈ʼ92 賞候補〉〈ʼ96 佳作賞〉 第一回小磯良平大賞展 / 神戸、東京他〈佳作賞〉〈神戸市買い上げ〉1994 長浜市生涯学習 / 滋賀 〈市民栄誉賞〉1996 平成七年度 / 京都〈京都市芸術新人賞〉 京都芸術新人賞受賞作家展 / 京都 講演「安井賞と私」 / 兵庫 ʼ96 新鋭美術選抜展 / 京都、同 ʼ98 京都府美術工芸展 / 京都 〈優秀賞〉1998 風景の会展 / 滋賀〈招待〉2001 新制作会員5人展 / 東京 小磯良平と新制作協会関西の作家たち展 / 生駒市2002 環境と都市の美術展 / 新潟2003 京都・洋画の現在~85 人の視点~ / 京都2004 第 2 回アートアカデミー賞展 / 東京、大阪他 平和堂財団新進芸術家展 / 滋賀〈芸術奨励賞〉2007 長浜市 / 滋賀〈教育文化功績者賞〉2010 しがの風展 以後毎年 / 滋賀2017 秀明文化財団(MIHO MUSEUM) / 滋賀 〈秀明文化賞〉〈秀明文化財団買い上げ〉現在 新制作協会会員/日本美術家連盟会員

その他 滋賀県美術協会展、現代日本美術展、上野の森美術館大賞展、京都府美術展、日仏現代美術展、京都市美術選抜展、青木繁記念大賞展、リキテックスビエンナーレ、他グループ展多数

Exhibition1996 ギャラリー楽座 / 滋賀 同 ʼ97 ʼ98 ʼ99 ʼ00 ʼ01 ʼ13 ʼ232000 ギャラリー三条 / 京都 2003 アートスペース東山 / 京都 同 ʼ06 2005 ギャラリーコスモスクエア / 大阪2012 ギャラリーヒルゲート / 京都 同 ʼ14 ʼ16 ʼ18 ʼ20 ʼ222013 ギャラリー恵風 / 京都 同ʼ242015 日野町民会館わたむきホール虹 / 滋賀

ヒルゲート夜話市民講座 ギャラリートーク一居 孝明11月26日(火)18:00~19:00 ギャラリー1F参加費1,000円(学生500円) 定員35名(要予約)トーク後、ささやかなパーティーを開催いたします。

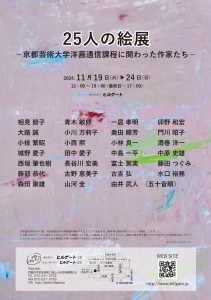

◆11月19日(火)~11月24日(日)1F・2F【25人の絵展 -京都芸術大学洋画通信課程に関わった作家たち-】

〈出展作家〉相見 節子 青木 敏郎 一居 孝明 卯野 和宏大路 誠 小川 万莉子 奥田 輝芳 門川 昭子小枝 繁昭 小西 煕 小林 良一 酒巻 洋一城野 愛子 田中 愛子 中島 一平 中原 史雄西垣 肇也樹 長谷川 宏美 富士 篤実 藤田 つぐみ藤部 恭代 古野 恵美子 古吉 弘 水口 裕務森田 康雄 山河 全 由井 武人 (五十音順)

京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)洋画通信課程の先生方による展覧会は、2008年以来好評をいただいて継続してきました。その間、名称は少しずつ変化してきましたが、今回懐かしい「25人の絵展」をメインタイトルとし、現在は研究室を離れられた先生方にも多数御出品いただくこととなりました。ベテランから新鋭まで様々な画風の作品をどうぞお楽しみ下さいませ。 ギャラリーヒルゲート

◆2024年11月12日(火)~11月17日(日)

1F・2F【新制作協会 関西絵画部 会員展】

〈出展作家〉一居 孝明 妹背 百代 奥田 善章海野 厚敬 甲斐 美奈子 柿原 康伸上岡 真志 小林 一彦 小松 隼人近藤 弘子 下倉 剛史 杉谷 俊一田中 直子 中井 秀夫 蛭田 均蛭田 美保子 馬淵 哲 丸尾 宏一山根 康代 渡邉 啓子

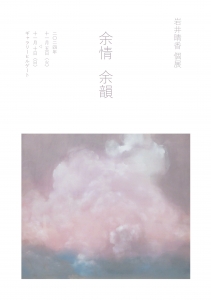

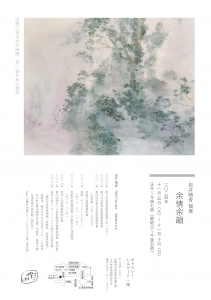

◆2024年11月5日(火)~11月10日(日)

1F【岩井晴香 個展 余韻余情】(創画会准会員) (日本画)空間に浸るあの時間 思い返すあの実感

空間に浸るあの時間 思い返すあの実感

岩井 晴香 IWAI Haruka 滋賀県生まれ2007年 第三四回創画展奨励賞(同16年)2008年 第三四回春季創画展春季展賞2012年 第四回京都日本画新展優秀賞(美術館「えき」KYOTO) 京都花鳥館賞優秀賞2016年 個展 ギャラリーヒルゲート(同18、20、22年)2018年 京都府新鋭選抜展(京都府文化博物館)(同19、21年)2019年 第四六回創画展創画会賞2022年 第九回郷さくら美術館桜花賞展奨励賞(東京都)2023年 美術と風土ーアーティストが触れた伊那谷展(飯田市美術博物館/長野県、辰野美術館/長野県、豊中市立文化芸術センター/大阪府、白沙村荘橋本関雪記念館/京都府、碧南市藤井達吉現代美術館/愛知県) Seed 山種日本画アワード2024入選(東京都)

2F【たくまたえこ個展 -草文字 届きました-】

◆2024年10月29日(火)~11月3日(日)

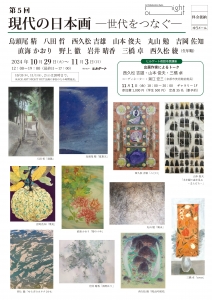

1F・2F【第5回 現代の日本画-世代をつなぐ-】10/31(木), 11/1(金) , 2(土)は20時まで。※ACK ART NIGHT OUT企画に参加のため時間延長。

明治期に「西洋画」に対置するものとして名付けられた「日本画」。その表現は、思想に於いても、画材、技法に於いても多彩な広がりをもって現代にまで脈々と受け継がれています。92歳から35歳まで異なる世代の作家たちによる「日本画」の「現在」をどうぞお楽しみ下さいませ。

ギャラリーヒルゲート〈出展作家〉烏頭尾 精 八田 哲 西久松 吉雄 山本 俊夫 丸山 勉 吉岡 佐知直海 かおり 野上 徹 岩井 晴香 三橋 卓 西久松 綾 (生年順)

烏頭尾 精(UTOO Sei)

1932 奈良県明日香村に生まれる

1956 京都市立美術大学(現芸大)卒業

1959 第23回新制作展にて新作家賞 以後2回受賞

1966 新制作日本画部会員に推挙

1969 京都国立近代美術館「日本画の新人たち展」に出品

1979 第5回・第6回山種美術館賞展に招待

1986 京都府文化芸術財団企画「烏頭尾精展」(京都府立文化芸術会館)

1992 日本経済新聞社主催「日本画の俊英・烏頭尾精展」開催

1999 京都市芸術功労賞・地域文化功労者表彰

2023 京都府文化賞特別功労賞

現在 創画会会員、京都教育大学名誉教授

八田 哲(HATTA Tetsu)

1943 京都に生まれる

1961 京都市立日吉ヶ丘高校美術コース日本画科 卒業

1973 青塔社入塾 池田遙邨に師事

1982 日春展 奨励賞

1983 京都画家協会選抜展 知事賞

1984 日展 特選 ’86無所属となる

1987 横の会展 招待出品

1988 横の会会員となり最終展まで出品

以後個展活動 現在に至る

西久松 吉雄(NISHIHISAMATSU Yoshio)

1952 京都市に生まれる

1979 京都市立芸術大学美術専攻科日本画専攻修了

1994 京都新聞日本画賞展大賞

1995 山種美術館賞展優秀賞

1995 文化庁優秀美術作品買上げ「古墳のある風景」

2010 京都美術文化賞

2015 西久松吉雄展(浜田市立石正美術館/島根)

2020 京都府文化賞功労賞

2023 京都市文化功労者

現在 一般社団法人創画会副理事長、成安造形大学名誉教授

山本 俊夫(YAMAMOTO Toshio)

1959 大阪に生まれる

1986 京都市立芸術大学大学院( 日本画専攻) 修了

1995 「尖」展( 以後毎年出品)(京都市美術館、福岡県立美術館(’95 ~ ’97)、東京佐藤美術館(2007))

2002 菅盾彦大賞展 佳作賞、百花堂賞(大阪高島屋、倉吉博物館)

2004 京展 京都市美術館賞 コレクション賞(京都市美術館)

国際交流展 京都府知事賞(京都市美術館別館)

2005 文化庁平成16 年度買上優秀作品展(芸術院会館/東京)

2019 不失正鵠六人展(ギャラリーCreate洛/京都)(’20,’21,’22,’23,’24)

丸山 勉(MARUYAMA Tsutomu)

1969 兵庫県神戸市に生まれる

1994 京都教育大学大学院修了

2008 日春展 日春賞(奨励賞’06,’10)

2009 日展 特選(同’12)

2014 都美セレクション新鋭美術家2014(東京都美術館)

2015 第二回 続 京都日本画新展 大賞

第6回東山魁夷記念 日経日本画大賞展 入選 (上野の森美術館/東京)

2016 第1回 現在日本画研究会(第2回’22,第3回’24)

2024 首相官邸に作品陳列(~’26)

現在 日展会員、新日春展会員

吉岡 佐知(YOSHIOKA Sachi)

1996 第28回日展入選(’97,’99,’00,’02-’04,’06,’08)

1997 京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻修了

2001 第15回青垣2001年日本画展 大賞・文部科学大臣奨励賞

2002 京展2002 市長賞 第48回全関西美術展賞第2席

2004 京都市立芸術大学大学院博士(後期) 課程単位取得退学

2009 京都日本画新展(’10,’11,続京都日本画新展’16)(美術館「えき」KYOTO)

2019 日本画新展in二条城-100人の画家・嵯峨野線を旅して-

京都を中心に東京・神戸・大阪・滋賀・シンガポールでのグループ展に出品

直海 かおり(NAOMI Kaori)

1999 京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻修了

2007 個展( ’09,’11,’16)(大丸京都店)

2009 「尖」展(以降毎年)(京都市美術館)

2011 京都日本画新展(’12)(美術館「えき」KYOTO)

2018 桜花賞展(郷さくら美術館/東京)

2019 ビクトリーブーケ展(佐藤美術館/東京)

2021 個展(髙島屋大阪店)

2022 颯展(髙島屋美術画廊/大阪店・横浜店)等

野上 徹(NOGAMI Toru)

1977 奈良県生まれ

2003 大阪芸術大学大学院芸術制作研究科修士課程 修了

2017 京都府新鋭選抜展(’18)(京都府京都文化博物館)

2022 京都日本画新展2022 大賞(美術館「えき」KYOTO)

未景 2022-御寺・ART・かたらい-ものがたるものがたり(泉涌寺)

2023 京都日本画新展受賞者三人展(髙島屋京都店)

第3回OSAKA ART FES HANSHIN(阪神梅田本店)

岩井 晴香(IWAI Haruka)

1986 滋賀県生まれ

2007 第34回創画展 奨励賞(’16)

2012 第4回京都日本画新展 優秀賞(美術館「えき」KYOTO)

2018 京都府新鋭選抜展(’19,’21)(京都府京都文化博物館)

2019 第46回創画展 創画会賞

2022 第9回郷さくら美術館桜花賞展 奨励賞

2023 美術と風土-アーティストが触れた伊那谷展(長野、大阪、京都、愛知巡回)

Seed 山種美術館日本画アワード2024入選

現在 創画会准会員

三橋 卓(MITSUHASHI Taku)

1987 京都市生まれ

2013 京都市立芸術大学美術研究科絵画専攻日本画修了

2013 第5回京都日本画新展 大賞(美術館「えき」KYOTO)

2018 京都市芸術新人賞

2019 原三渓没後80周年記念 三渓園と日本画の作家たち(国指定名勝 三溪園鶴翔閣/神奈川)

京都府新鋭選抜展(京都府京都文化博物館)(’20,’21)

2020 景聴園×今昔館 描きひらく上方文化(大阪市立すまいのミュージアム 大阪くらしの今昔館)

2021 第10回管楯彦日本画大賞展(倉吉博物館/鳥取)

2023 景聴園×蘆花浅水荘「舟をつながず」―不繋之舟―(国指定重要文化財 蘆花浅水荘/滋賀)

西久松 綾(NISHIHISAMATSU Ryo)

1989 京都府生まれ 2011 金沢美術工芸大学美術工芸科日本画専攻卒業

2013 第31回上野の森美術館大賞展 賞候補(’14,’17)

2014 京都造形芸術大学大学院芸術表現専攻日本画分野修了

2016 第3回続・京都日本画新展 大賞(美術館「えき」KYOTO)

2017 京都府新鋭選抜展(’18,’23)

2018 第44回春季創画展 春季展賞(’19,’23)

2019 企画展 西久松吉雄・綾・友花~地のかたち・水のめぐみ・土のちから (中信美術館/京都)

2023 京都日本画家協会創立80周年記念展 優秀賞

2024 第9回東山魁夷記念 日経日本画大賞展

ヒルゲート夜話市民講座

出展作家によるトーク

西久松 吉雄・山本 俊夫・三橋 卓

コーディネーター:潮江 宏三(京都市美術館前館長)

11月1日(金)18:00~20:00 ギャラリー1F

参加費1,000円(学生500円) 定員35名(要予約)

◆2024年10月22日(火)~10月27日(日)

1F【海野 厚敬 展 図鑑】(新制作協会会員)(油彩・ミクストメディア)

蛹という特有の形態を経て成長する「完全変態昆虫」が登場したのは今から約2億8千万年前。この休眠状態とも言える進化が、地球上で長く昆虫が繁栄できた要因とも言われています。

蝶にいたっては、蛹内部で細胞は一旦溶け、再び成虫のパーツが生成されるという神秘性も備わっています。

時間が積み上げられ形成された「結果」と、未だ解明できないでいる「不思議」。

それらが混ざり合う世界を私は描き記しています。

海野 厚敬 UNNO ATSUTAKA

1977 長野県長野市生まれ

2001 京都芸術短期大学洋画コース研究生修了

現在 新制作協会 会員

〈主な展覧会〉

2023 美術と風土 アーティストが触れた伊那谷展 飯田市美術博物館/長野 他

2021 Any KOBE with Art (’21 ’22) 神戸北野異人館風見鶏の館/兵庫

ART LIVE KOBE 2021 ANAクラウンプラザホテル神戸/兵庫

2019 ART OLYMPIA 2019 in TOKYO 東京都美術館/東京 他

未景展(’19 ’21 ’22) 御寺泉涌寺/京都

2018 BIWAKOビエンナーレ(’18 ’20 ’22)滋賀県近江八幡旧市街/滋賀

2016 新鋭選抜展 —琳派 FOREVER— 京都文化博物館/京都

2013 ベストセレクション美術2013 東京都美術館/東京

2012 「京都府美術工芸新鋭選抜展2012」京都文化博物館/京都

2008 「混沌から踊り出る星たち2008」Galerie Aube/京都 他

2007 京展 京都市美術館/京都

2005 上野の森美術館大賞展(’04 ~ ’09 ’12 ’19)上野の森美術館 /東京 他

2001 新制作展(以後毎年)国立新美術館 /東京 他

〈個展〉

2022「六月の心臓」GALLERY HILLGATE/京都

2019「見えても触れられない世界」GALLERY HILLGATE/京都

2017「SEA」GALLERY HILLGATE/京都

2015「背骨と背景」GALLERY HILLGATE/京都

2013「得体~Form of the sign~」Galerie Aube/京都

「the right」ギャラリー恵風/京都

「the left」GALLERY HILLGATE/京都

2012「PASSAGE#2」GALLERY HILLGATE/京都

「異形の部屋」ART SPACE 感/京都

2011「雲が速い日-aside-」GALLERY HILLGATE/京都

「passage」Watanabe Fine Art Gallery/大阪

2010「FAST CLOUD」the Palace Side hotel/京都

「雲が速い日」ギャラリーRAKU/京都

2007「森」銀座スルガ台画廊 /東京

「絶景」ギャラリーRAKU/京都

2005「終わらない構図」立体ギャラリー射手座 /京都

2001「層」立体ギャラリー射手座 /京都

〈受賞歴〉

2019 ART OLYMPIA 2019 in TOKYO 優秀賞

2012 関西新制作賞、新制作展新作家賞(’13 ’14)

2007 京展 京展賞

2005 上野の森美術館大賞展 優秀賞(産經新聞社賞)

2004 関西新制作展 新作家賞(’08)

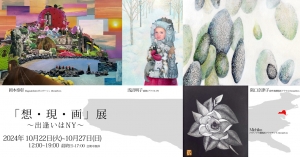

2F【「想・現・画」展 ~出逢いはNY~】(ニューヨーク在住日本人作家の平面・立体)

浅沼明子/岡本泰彰/阪口奈津子/Michiko

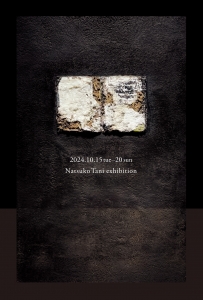

◆2024年10月15日(火)~10月20日(日)

1F【谷 なつ子 展】(ミクストメディア)

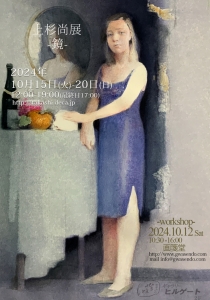

2F【上杉 尚 展 -鏡-】(水彩 他)

上杉尚 Takashi Uesugi

1985年 東京芸術大学大学院油絵修了

2005年 N.Y.に渡米

2010年 Art Students League of NY Painting 修了

2015年 Art Students League of NY Sculpture 修了

N.Y.でグループ展多数 帰国後。新生堂画廊、渋谷西武、ぎゃらりい明、画廊宮坂、ヒルゲートギャラリー

◆2024年10月8日(火)~10月13日(日)

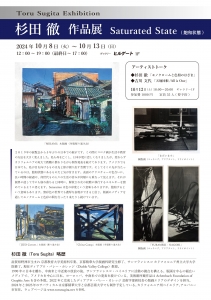

1F【杉田 徹 作品展 Saturated State(飽和状態)】

2019年の展覧会から5年ぶりの日本での展示です。この間にコロナ禍が生活や教育の方法を大きく変えました。私も母を亡くし、日本が更に恋しくなりましたが、変わらずカリフォルニアの短大で教職に携わりながら制作発表を続けております。アメリカでも日本でも、私が目を向けるものは光と影が創り出す空間です。そしてそこに光が当たっているのは、飽和状態にあるものだと気が付きます。表面のテクスチャーや色合いに、長い時間の経過や、何世代もの人々の生活の営みが何層にも重なって見えます。それが限界に達して今にも崩れ落ちると同時に、解放され次の段階に移行するエネルギーを溜めているように思えます。Saturationは色の彩度という意味もありますが、飽和するという意味もあります。無彩色の世界でも濃厚な表現ができると信じ、版画のメディアを通してモノクロームと色彩の間を行ったり来たりし続けています。

杉田 徹(Toru Sugita) 略歴

滋賀県野洲市生まれ 京都教育大学美術科卒業、京都精華大学版画科研究生修了、サンフランシスコ カリフォルニア州立大学大学院修了。 現在ディアブロ・バレー・カレッジ(Diablo Valley College)教授。

1990年に日本を離れ、中南米と中近東の放浪の後、サンフランシスコ・ベイエリアに活動の拠点を構える。版画を中心に幅広いメディアで、アメリカを中心に日本、ヨーロッパ、中南米での発表を続けている。美術館所蔵作品は Achenbach Foundation of Graphic Arts を含め多数。2022年に完成したディアブロ・バレー・カレッジ 芸術学部新校舎の版画エリアのデザインを担当。2024年と2025年のサバティカルは京都精華大学と京都芸術大学でも制作予定している。カリフォルニア州ベイエリア、アルバニー市在住。ウェブページはwww.torusugita.net を参照。

アーティストトーク

◆杉田 徹 「モノクロームと色相のはざま」

◆吉川 文代 「天地同根/All is One」

10月12日(土) 18:00~20:00 ギャラリー1F

参加費1000円 定員35人(要予約)

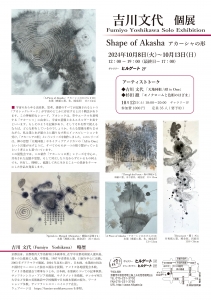

2F【吉川 文代 個展 Shape of Akasha アカーシャの形】

宇宙のあらゆる出来事、思考、感情のすべてが記録されるという「アカシックレコード」が宇宙のどこかに存在すると言う概念があります。この神秘的なレコード、アカシックは、空やエーテルを意味する「アカーシャ」に由来し、宇宙の基盤となるエネルギーを表すといいます。もしそのような記録があり、そしてそれを形で捉えるならば、どんな形をしているのでしょうか。そんな想像を膨らませながら、私は墨と水が紙の上に織りなす形にインスピレーションを受け、「アカーシアの形」というシリーズを制作しました。このシリーズは、禅の思想「天地同根」やネイティブアメリカンの「All is One」という言葉が示すように、すべてのものが一つの根で繋がっているという考えにも基づいています。

この展覧会では、この新作「アカーシャの形」シリーズを中心に、共有された記憶や思想、そして対立したり交わらずにいるもの同士でも、共有し、理解し、協調して共に生きることへの思索をテーマにした作品を発表します。

吉川 文代 Fumiyo Yoshikawa 略歴

京都出身。京都教育大学美術科日本画専攻、在学中京都美術展入選以後、数々の公募展に入選。卒業後、1987年青塔社入塾、日展を中心に活動。2003年グアテマラで個展、2004年北米に渡り、日本画、水墨画の技法や画材をベースにした独自の画法を展開。アメリカ各地展覧会多数。

アメリカ墨絵協会で理事をつとめ、日本画、水墨画についての記事執筆。サンフランシスコ・アジア美術館、サクラメント美術館、サンホゼ州立大学など多数の美術施設や学校機関で日本画水墨画の紹介、ワークショップ多数。サンフランシスコ・ベイエリア在住。

ウェブページは https://fumiyo-yoshikawa.comを参照。

アーティストトーク

◆吉川 文代 「天地同根/All is One」

◆杉田 徹 「モノクロームと色相のはざま」

10月12日(土) 18:00~20:00 ギャラリー1F

参加費1000円 定員35人(要予約)

◆2024年10月1日(火)~10月6日(日)

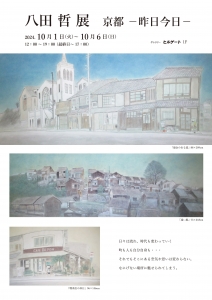

1F【八田 哲 展 京都-昨日今日-】(日本画)

日々は流れ、時代も変わっていく

町も人も自分自身も・・・

それでもそこにある空気や思いは変わらない。

なにげない場所に魅せられてしまう。

八田 哲 HATTA Tetsu

1943 京都に生まれる

1961 京都市立日吉ケ丘高校美術コース日本画科卒業

1973 青塔社入塾、池田遥邨に師事

1974~84 インド、アフガニスタン、ネパール、パキスタン、シリア、

ヨルダン、トルコ等を毎年写生に歩く

1975 日展初入選

1982 はんの会結成(以後数年開催)、 日春展奨励賞受賞

1983 京都画家協会選抜展知事賞受賞

1984 日展特選

1985 第一回個展「インド」をテーマに、欧米巡回現代日本画展出品

1986 戦後生まれの作家たち展出品(宮城県立美術館)

この年から毎年の出品をやめて無所属の立場をとる

1987 第四回横の会招待出品

1988 第五回横の会会員となり、以後最終十回展まで毎年出品 京都画壇日本画秀作展出品

1992 雨と余情展出品(埼玉県立美術館)

1999 「四国八十八ヶ所を巡って」展

2000 「富山十八景」軸装展、「水墨によるカリカチュア」展

「水墨によるヨーロッパ」展

2004 「フランス便り」ギャラリーヒルゲート

2008 「ある日の神戸」ギャラリーヒルゲート

2009 日本画にみる世界遺産の旅出品(茨城県立天心記念五浦美術館)

2010 「あの道」ギャラリーヒルゲート

2012 わが心の山河展出品(茨城県立天心記念五浦美術館)

2014 城つわものどもが夢の跡展出品(姫路市立美術館)

「街を歩けば」ギャラリーヒルゲート

2016 「或る日の京都」ギャラリーヒルゲート

2017 「遠い風」ギャラリーヒルゲート

2018 「京都町なか」ギャラリーヒルゲート

2020 「海辺想々」ギャラリーヒルゲート

2022 「京都想々」ギャラリーヒルゲート

他、個展多数

美術館蔵

東京都現代美術館「夏のポルトガル」

大分市美術館 「日本の城」シリーズ

浜田市立石正美術館「イスラムの街」

成川美術館「八坂の風」

新潟県近代美術館・万代島美術館「タスコ白日」「夜のカテドラル」

「夏のカシュガル」

宮城県立美術館「古き都」

寺田コレクション「天空」「暮色」「白い夏」

郷さくら美術館「春の日」

天井画

四国霊場八十八ヶ所第三十七番岩本寺清流殿

「四万十川沈下橋天井図」

2004年以来、当画廊では10回目となる八田哲先生の個展を開催させていただきます。師、池田遙邨から受け継がれた柔らかな線と天然岩絵具の美しい色彩。

若い日々、世界を旅された経験と生まれ育った京都へのまなざしが一つに融合された先生の「風景」。その魅力をどうぞお楽しみ下さいませ。

ギャラリーヒルゲート

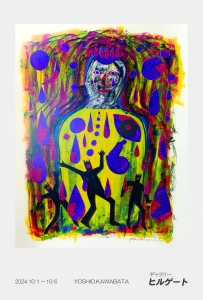

2F【川端 祥夫 展 -ヒトシズクノハモン-】

◆2024年9月24日(火)~9月29日(日)

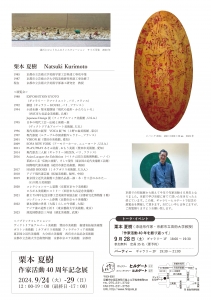

1F・2F【〈ニュイ・ブランシュ2024参加企画〉栗本 夏樹 作家活動40周年記念展】(漆造形)

京都での初個展から数えて今年で作家活動40周年となりました。京都で学び京都に育てて頂いた年月だったと感じています。 この度、ギャラリーヒルゲートで記念の展覧会を開催して頂きます。お忙しい中とは存じますが、ご高覧賜りますようお願い致します。

栗本 夏樹 Natsuki Kurimoto

1985 京都市立芸術大学美術学部工芸科漆工専攻卒業

1987 京都市立芸術大学大学院美術研究科漆工専攻修了

現在 京都市立芸術大学美術学部漆工研究室 教授

<展覧会>

1988 EXPOSHITION KYOTO

(ギャラリー・ラファイエット, パリ,フランス)

1992 個展(ギャラリーKOUKI ,パリ,フランス)

1994 小清水漸・栗本夏樹展「現代の造形・かたちといろ」

(西宮市大谷記念美術館, 兵庫)

Japanese Design展(フィラデルフィア美術館, U.S.A.)

1995 日本の現代工芸−伝統と前衛−展

(ヴィクトリア&アルバート美術館, U.K.)

1996 現代美術の展望 VOCA展’96(上野の森美術館, 東京)

1997 現代漆展(ルアーブル市図書館ギャラリー,フランス)

2001 VISION展(豊田市美術館, 愛知)

2009 SOFA NEW YORK(アーモリーホール,ニューヨーク, U.S.A.)

2011 PLAY/PRAY あそぶ美術,おもう美術(豊田市美術館,愛知)

2014 現代漆芸三人展(ギャラリーMIZEN,パリ,フランス)

2016 Asian Lacquer Art Exhibition(ベトナム国立美術博物館,ハノイ)

革新の工芸“伝統と前衛”、そして現代(東京国立近代美術館工芸館)

国際現代漆美術展(統営市漆芸美術館,韓国)

2017 HARD BODIES(ミネアポリス美術館, U.S.A.)

2018 アジア現代漆芸展(拓福美術館, 福州, 中国)

2019 東京国立近代美術館工芸館名品展—漆・木・竹工芸のみかた—

(石川県立美術館)

2020 コレクションルーム夏期(京都市京セラ美術館)

ひろがる美術館ヒストリー(西宮市大谷記念美術館)

2021 創立75周年記念京都工芸美術作家協会展(京都府文化博物館 3階)

コレクションルーム春期(京都市京セラ美術館)

2022 栗本夏樹の世界(大阪くらしの今昔館, 大阪)

アジア漆の造形と祈り(東京藝術大学美術館, 東京)

2023 湖北国際漆芸三年展(湖北美術館,武漢)

<パブリックコレクション>

ヴィクトリア&アルバート美術館 豊田市美術館 福建省拓福美術館

ボストン美術館 ミネアポリス美術館 フィラデルフィア美術館

東京国立近代美術館 大分県立美術館 西宮市大谷記念美術館

京都市立芸術大学芸術資料館 京都市京セラ美術館 京都府

夜話市民講座

栗本 夏樹(漆造形作家・京都市立芸術大学教授)

「作家活動40年を振り返って」

9月28日(土) ギャラリー1F 18:00~19:30

参加無料 定員35名(要予約)

パーティー ギャラリー2F 19:30~21:00

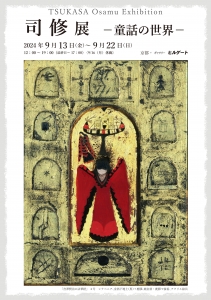

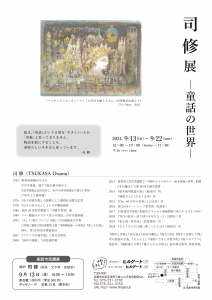

◆2024年9月13日(金)~9月22日(日) ※9/16(月)休廊

1F・2F【司 修 展 -童話の世界-】 (油彩・水彩・パステル・銅版・木版・CG 等)

私は、『童話』という言葉を「やさしい」とか「単純」と思っておりません。

物語を絵にすることも、素晴らしい生き方と思っています。

司 修

司 修 TSUKASA Osamu

1936 群馬県前橋市生まれ

中学卒業後、独学で絵を描き始める

自由美術協会会員を経て、‘64年主体美術協会の創立に参加

(‘90年より無所属)

1976 『金子光晴全集』の装幀により講談社出版文化賞

1978 『はなのゆびわ』により小学館絵画賞

1986 池田20世紀美術館で〈司修の世界〉展

1989 「バー螺旋のホステス笑子の周辺」が芥川賞候補

1993 「犬」(『影について』所収)で川端康成文学賞

日本橋三越他で朝日新聞社主催「司修挿絵展-小川国夫『悲しみの港』」

同年、第36回安井賞審査員

2007 『ブロンズの地中海』で毎日芸術賞

2008 「両洋の眼展」で河北倫明賞

2011 群馬県立近代美術館で「司修のえものがたり-絵本原画の世界」開催

『本の魔法』で第38回大佛次郎賞

2014 『絵本銀河鉄道の夜』(偕成社)刊

『幽霊さん』(ぷねうま舎)刊

2015 『Ōe-60年代の青春』(白水社) 刊

2016 第26回イーハトーブ賞受賞(花巻市)

2017 岩波書店『図書』表紙及びエッセイ連載開始(2021年12月まで毎月)

2020 『空白の絵本-語り部の少年たち-』(鳥影社) 刊

2023 『私小説・夢百話』(岩波書店)刊

2024 『さようなら大江健三郎こんにちは』(鳥影社)刊

『戦争と美術』『語る絵』『絵本の魔法』『孫文の机』『戦争と美術と人間』等の評論や小説、『まちんと』『河原にできた中世の町』『雨ニモマケズ』他絵本、 『風船乗りの夢』『壊す人からの指令』他の画文集等、著書多数。

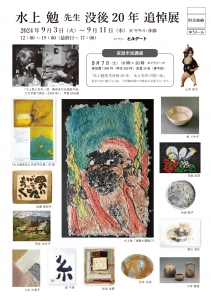

◆2024年9月3日(火)~9月11日(水) ※9/16(月)休廊

1F・2F【水上勉先生 没後20年 追悼展】

故 水上 勉(書画・骨壺・著書)

1919年 福井県若狭生まれ。9歳の頃から京都の相国寺、後に等持院で侍者の生活を体験。立命館大学文学部中退。

文学を志し、1940年上京、「新文学」同人となる。戦後、様々な困難を経ながら1961年「雁の寺」で直木賞受賞。「飢餓海峡」他、多くの傑作を著し、菊池寛賞、毎日芸術賞他多数受賞。芸術院会員、文化功労者に選ばれる。

一方、文学以外にも、故郷の若狹に「若州一滴文庫」を創り、竹紙を漉き、竹人形芝居を考案する等、多彩な活動を展開。1989年、北京で天安門事件に遭遇。帰国直後心筋梗塞の発作に倒れるも、創作活動は多岐にわたり、書画や陶芸でも多くの作品を残した。

2004年、長野県八重原の勘六山房で死去。

<御出展作家>

・荒井 まき子(絵画)

水上先生が晩年を過ごされた信州東御市に生まれ、京都で画家として活躍されたことから水上先生との交流が深まった。京都教育大学美術学部西洋画修了。示現会会員、審査員。京都国際交 流総合展 顧問。日本美術家連盟会員。

・乾 千恵(書・絵画)

1970年大阪府生まれ。書や絵を描き、語りをし(一滴文庫でも)、エッセイ、国内外の旅行記、絵本のためのお話を書くなど、豊かな表現活動を展開している。『7つのピアソラ』『月人石』他著書多数。

・甲斐 扶佐義(写真)

1949年大分県生まれ。’60~’70年代カウンターカルチャーの拠点であったほんやら洞を長年経営。現在は内外の芸術家等をひきつけてやまない酒場八文字屋のマスターとして暮らす一方、写真家としても国際的に活躍。京都美術文化賞、京都府文化賞功労賞受賞。

・加藤 登紀子(書)

1943年、旧満州ハルビン生まれ。東京大学卒業後、歌手として多数の名曲を創り活躍。一方、書・陶の制作や著作も多数あり、現在は亡夫の志を継いで鴨川自然王国での農業の運営にも力を注いでいる。

・小林 勇超(弘幸)(陶)

1944年生まれ、神戸で育つ。水上先生に誘われ、若州一滴文庫と勘六山房の窯を作る。自身は、信楽で陶芸家として活躍。日本工芸会正会員。

・小山 久美子(竹紙)

1951年青森県津軽生まれ。’92年、近くに勘六山房を構えた水上先生に誘われ、竹紙を漉き始める。以後、晩年の先生の身辺雑事を手伝いつつ、勘六山房の竹紙制作を担う。

・角 りわ子(陶)

1961年鳥取県境港生まれ。同志社大学美学芸術学専攻卒業後、京都工業試験場陶磁器研修本科・専科修了。西山窯にて4年間修業。’93年タイでの技術指導から帰国後、水上先生に誘われ信州勘六山房へ。水上先生の骨壺制作を手伝いつつ勘六山の山土で自らも作陶。

・田島 征彦(型染・シルクスクリーン)

1940年大阪府堺市生まれ。高知育ち。染色家や版画家として活躍する一方、『じごくのそうべえ』他多くの絵本でも受賞多数。水上勉、秋野不矩等とともに5人展を開くなど交流。著書多数。

・司 修(絵画)

1936年群馬県前橋生まれ。画家、装幀家、作家として活躍。水上先生の著書の挿絵、装幀を手がけるなど、画家、小説家として深い親交をもった。小説家として川端康成文学賞、毎日芸術賞。 大佛次郎賞。画家として河北倫明賞他。著書多数。

・故 船山 滋生(絵画・彫刻)

1948年、作家船山馨の次男として東京に生まれる。東京造形大卒。佐藤忠良氏を師として彫刻を作る一方、絵画も制作。朝日新聞「声」欄のカットを’99年から亡くなる2ヶ月前まで描きつづけた。2011年5月、長野県八重原で死去。

・故 松本 全廣(画・陶)

1952年 東京生まれ。

1968年 篆刻を始める。同時に版画、絵画など制作。

1996年 長野県北御牧村に転居。游印肆玩古堂として各地で展示会活動。

2008年 大動脈解離により死去。

・松本 冬美(版画・立体)

1953年、横浜生まれ。’82年東京芸術大学卒業。版画、ドローイング等を制作。’96年、夫全廣とともに八重原に転居、夫の死後もその工房での制作をつづけている。

・向坂 典子(陶)

1966年、静岡県焼津生まれ。1988年京都芸術短大専攻科卒業と同時に水上先生に誘われて一滴文庫に住みこみ、同年のギャラリーヒルゲートオープン時にも先生と共に出品。以後、一滴文庫の裏山に水上が起こした若州赤土舎の工房で今も、若狭の土を使って作陶をつづけている。

・山本 宣子(陶)

水上先生を囲む陶芸グループ「赤土舎」のメンバーとして、1988年の ヒルゲート開廊展にも出品。その後、ギャラリー「器屋めなみ」を「水上勉展」をもって開廊(2019年閉廊)。

1978年、枚方市の職員として企画した「生きることについて」と題する連続講座の講師をお願いしたのが、水上勉先生との出会いでした。その10年後、かすかなお付き合いしかなかった先生から「あなたの実家は画廊向きの場所にあるから、お母さんの老後の生活のためにも画廊に転業しては?それなら近頃作っている書画や骨壺を展示しますよ」と突然提案されたのです。それで、美術のことなど何も知らない母娘が画廊を始めることとなり、7年が経った’95年からは先生に関わる作品展を2年に1度開催させていただくことになりました。

生前、そして没後も先生は多くの教えと出会いを授けて下さいました。今回御出展下さる方々の中にも先生との出会いで人生が変わった方が何人もいらっしゃいます。作家、水上勉先生は書物の中だけでなく、現世に生き、変革をもたらそうとする優れて思想的な人だったのだと思います。御命日の9月8日の前後に、先生と出会った14人の作家の作品と先生御自身の遺作を展示して偲ぶ場としたいと存じます。どうぞ御高覧いただきたく、御案内申し上げます。

ギャラリーヒルゲート

夜話市民講座

9月7日(土) 18時~20時 ギャラリー1F

参加費1,000円(学生500円) 定員35名(要予約)

「水上勉先生没後20年、水上先生の思い出」

長女の水上蕗子さん他、今回御出展の方数名がお話下さいます。

◆2024年8月27日(火)~9月1日(日)

1F【伊藤 隆 展 -町並彩歩-】(水彩)

伊藤 隆(画游人) 風情のある町並を求めて、全国各地をスケッチしています。 その時肌で直接感じた風・光・音・影などの空気感を表現するため殆ど現場仕上げです。 風景との出会いは、いつも一期一会です。画歴1950年 滋賀県八日市市(現 東近江市)生まれる1975年~ 町並スケッチを始める1980年~ 「ぐるーぷ ぐれいおぶぐれい」水彩画グループ(枚方市)結成し活動。グループ展32回開催2009年~ 「悠彩会」水彩画グループ(大阪市)で活動2012年~ 「遊游会」水彩画グループ(枚方市)結成し活動2002年~2024年 2年毎に「ギャラリーヒルゲート」個展を開催2013年~2024年 「上野の森美術館・日本の自然を描く展」に出品・入選

(2014年・2017年 佳作賞受賞)(2019年 優秀賞受賞)(2024年 上位入選)

2F【洛楽展】(洛南高校美術部OBによる平面・立体)

〈出品者〉故 澁田 純先生中村 公一 杉本 和彦 樫 正浩 小島 弘資田中 篤 元橋 寛 小椋 辰典 谷口 知弘宗重 隆寛 波田 真吾 佐藤 かりん

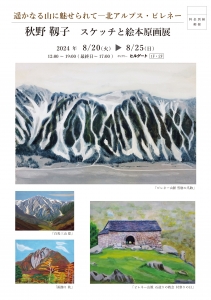

◆2024年8月20日(火)~8月25日(日)1F・2F【秋野 靱子 スケッチと絵本原画展 遥かなる山に魅せられて―北アルプス・ピレネー】

秋野 靱子(あきの ゆきこ)略歴1940年 日本画家、澤宏靱と秋野不矩の長女として京都に生まれる(兄三人、弟二人の六人兄弟)。京都府立鴨沂高等学校卒業。高校時代は水泳選手、スキー選手として活躍。京都市立美術大学日本画科中退、桑沢デザイン研究所卒業、武蔵野美術大学日本画科卒業。1966年 稲葉賜と結婚。1970年 賜、長女(真以)と共にアルゼンチン、ブエノスアイレスへ移住。1970~75年 現地で日本の伝統工芸七宝焼を教える。ブエノスアイレスにて 賜と二人展開催。次女(あぐみ)、長男(陸太)誕生。1974年 日本大使館文化ホールにて七宝焼展を開催。1975年 家族と共に帰国。滋賀県彦根市に移住。両界曼荼羅を制作しはじめる。1984年 滋賀県大津市へ移住。1990年 絵本の取材のため南米のペルーとボリビアへ旅行(クスコ、マチュピチュ、タキーレ島など)。1994年 ボリビア民話『太陽と月になった兄弟』(福音館書店)出版。1995~96年 阿部牧郎氏の連載小説「日本再生 小説 重光葵」(京都新聞)の挿絵を担当。1998年 アルゼンチン民話『こがねのあしのひよこ』(福音館書店)出版。2000年 ギャラリーヒルゲートにてガラス絵展開催。2002年 『こがねのあしのひよこ(황금 발을 가진 병아리)』韓国で翻訳出版。2004年 若林隆三と再婚。2005年 長野県白馬村へ移住し、以後精力的に山の絵を描く。2007年 スペイン・ピレネー旅行。現在は埼玉県越谷市在住。

◆2024年8月13日(火)~8月18日(日)

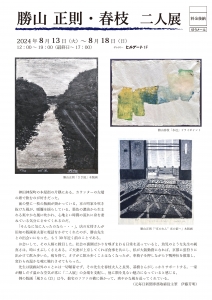

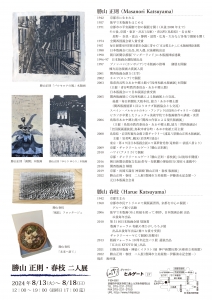

※当初の予定から、1Fと2Fの会場が入れ替えになりました。1F【勝山正則・春枝 二人展】(木版・フロッタージュ)

神田神保町の本屋街の片隅にある、カウンターの左端の席で飲むのが好きだった。 前の壁に一枚の版画が掛かっている。京の町家を吹き抜けた風が、暖簾を揺らしている。墨色の濃淡から生まれる爽やかな風に吹かれ、心地よい時間の流れに身を委ねている気分にさせてくれるのだ。 「そんなに気に入ったのなら・・・」。店の女将さんが旧知の版画家夫妻に電話をかけてくれたのが、勝山先生との出会いになった。もう30年近く前のことである。 お会いして、その人柄に瞠目した。社会の裏側ばかりを嗅ぎまわる日常を送っていると、幼児のような先生の純真さは、時にまぶしくさえある。ご夫妻が上京してくれば食事を共にし、私が大阪勤務になれば、京都に蛍狩りに出かけて飲み歩いた。病を得て、さすがに飲み歩くことはなくなったが、車椅子を押しながら下鴨神社を散策し、変わらぬ温かな魂に触れさせてもらった。 先生は版画以外のことには一切頓着せず、その先生を春枝夫人と長男、基樹さんがしっかりサポートする。一家が醸しだす温かな空気が常に「二人展」の会場を支配し、他に類を見ない魅力になっていると感じる。 例の版画「風さん(2)」は今、拙宅のソファの横に掛かって、爽やかな風を送ってくれている。 (元毎日新聞専務取締役主筆 伊藤芳明)

勝山 正則 (Masanori Katsuyama) 1942 京都市に生まれる1957 独学で木版画をはじめる1971 京都市の平安画廊で初の個展を開く(以後2008年まで) その後、京都・東京・出石(兵庫)・青谷町(鳥取県)・名古屋・ 長野・ 奈良・富山・静岡・滋賀・広島・大分など各地で個展を開く1974 全関西国画会新人賞受賞1987 毎日新聞社世界歴史都市会議に寄せて「京は甦るか」、に木版画挿絵連載1988 日本版画会に出品、初入選。以後継続出品1990 朝日新聞京都版「ワンダーランド」に木版画挿絵連載1996・97 日本版画会選抜展出品1997 プノンペン(カンボジア)で木版画の指導 個展を開催 棟方記念版画大賞展入賞2001 関西版画会創立(主宰)2002 キエフ(ロシア)で個展2003 取県青谷町立あおや郷土館で「因州和紙木版画展」を開催

(主催:青谷町教育委員会・あおや郷土館)

日本版画会にて日本版画会賞受賞2005 関西版画展にて因州和紙による版画展との交流、 後援:毎日新聞社大阪本社、協力:あおや郷土館 (関西版画展第1回よりカナダ版画協会とも交流)

スペイン・バルセロナのサン・アングレウ区役所のギャラリーで個展

ピカソが卒業したリョッチャ美術学校で木版画制作の講義・実習2006 鳥取市あおや郷土館で「関西の作家による現代版画展」 主催:鳥取市教育委員会・あおや郷土館、協力:関西版画会)

「全国版画選抜展」鳥取市青谷町・あおや和紙工房主催2008 鳥取県・岩美町観光会館2階ギャラリー(浦富八景勝山正則木版画展、

主催:岩美町、観光(岩美町)協会)

東京・第49回日本版画会展にて萬華賞受賞(竜神洞・・・浦富八景より)2009 京都・ギャラリーヒルゲート「勝山正則展」2010 ハワイ(アメリカ)で個展

京都・ギャラリーヒルゲート「勝山正則・春枝展」(以後毎年開催)2016 朝日新聞京都版文化面 俳句・短歌欄の挿絵担当(現在も連載中)2018 関西版画会 解散2019 京都・長岡天満宮 神楽殿「勝山正則・春枝 版画展」2022 勝山正則・春枝 二人展(豊岡市立美術館-伊藤清永記念館-)

元日本版画会会員

勝山 春枝 (Harue Katsuyama)1942 京都生まれ1960 京都市市民アトリエにて銅版画習得、 京都を中心に個展・ グループ展で活動2006 独学で木版画(布と和紙を使って)制作、 日本版画会展 出品 以後毎年出品2010 第51回日本版画会展 奨励賞 版画フォーラム 和紙の里ひがしちちぶ展 出品以後毎年出品(様々な賞を受賞) ギャラリーマーヤにて個展(高槻市)2013 版画フォーラム 10周年記念パリ展 選抜出品 「五次元KYOTO展」 出品2021 日韓友好版画・挿絵(イラスト)展 神戸新聞社賞(兵庫県立美術館)2022 勝山正則・春枝 二人展(豊岡市立美術館-伊藤清永記念館-)現在 無所属2F【板遊会展】(木版)

〈出品者〉芦津 明子 内多 美智子 佐々木 信廣田口 正子 宮木 新平 村松 博行森山 尚

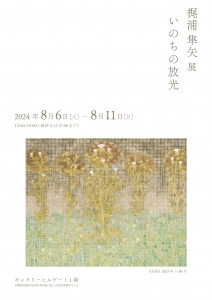

◆2024年8月6日(火)~8月11日(日)1F【梶浦 隼矢 展 いのちの放光】(日本画)(創画会会友)

どんなに小さな植物も、この世界で逞しく生きようとする。他と共生しながら生きるもの、環境に抗い生きるもの、一日で花を終えるものもいる。写生を通して植物が教えてくれた彼らのいのちの輝きを表現したいと思います。

梶浦 隼矢 かじうら じゅんや経歴1990年 愛知県稲沢市に生まれる。2013年 金沢美術工芸大学 美術工芸科 日本画専攻 卒業2015年 京都造形芸術大学 大学院 芸術研究科 修士課程 芸術表現専攻 修了2017年 成安造形大学 芸術学部 研究生 西久松研究室 修了現在京都日本画家協会 会員創画会 会友

受賞歴2024年 碧い石見の芸術祭 全国美術大学日本画展 奨励賞2018年 平和堂財団芸術奨励賞 受賞2020年 第46回京都花鳥館奨学金2019 優秀賞2021年 第47回京都春季創画展 春季展賞受賞

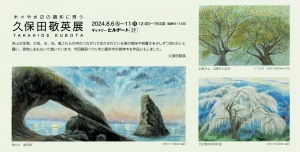

展覧会歴2011年 「金澤日本画二人展」ギャリエヤマシタ/京都2012年 「第38回京都春季創画展」(同13,16~24年)/京都2014年 「第32回上野の森美術館大賞展」(同15,17年) 上野の森美術館・京都文化博物館/東京・京都 「2014京展」京都市美術館/京都 「第41回創画展」(同16~23年)東京都美術館・京都市美術館他/東京・京都他2015年 「筍々会展’15」(同16年)京都府立文化芸術開館/京都 「第1回石本正日本画大賞展」浜田市立石正美術館/島根2016年 「ホテルグランヴィア 学生日本画作品展」ホテルグランヴィア京都M2階回廊/京都 「FINE ART / UNIVERSITY SELECTION 2016-2017」茨城県つくば美術館/茨城 2017年 「第17回 福知山市 佐藤太清賞公募美術展」福知山市厚生会館他/京都 「第4回続(しょく)京都日本画新展」(同18年)美術館「えき」KYOTO/京都2018年 「成安造形大学 卒業生展」成安造形大学【キャンパスが美術館】/滋賀 「2018京都日本画家協会 第6期展」(同19,24年)/京都文化博物館/京都2019年 「京都日本画新展2019」(同21,23年)美術館「えき」KYOTO/京都 「京都 日本画新展in二条城〜100人の画家・嵯峨野線を旅して〜」二条城/京都 「第25回新進芸術科美術展」(同20~23年)ビバシティホール彦根・草津クレアホール/滋賀2020年 「PERSPECTIVE SPIRAL」 成安造形大学【キャンパスが美術館】/滋賀2021年 第10回はるひ絵画トリエンナーレ」清須市ハルヒ美術館/愛知2022年 「颯」高島屋大阪店・横浜店/大阪・横浜2023年 「ART STORY 80th 京都日本画家協会創立80周年記念展」京都文化博物館/京都2F【久保田 敬英 展 木々や水辺の調和に想う】(絵画)

地上の生物、大気、水、光、風これらの中のつながりで生かされている事の意味や有難さを少しずつ知りたいと願い、現地におもむいて描いています。今回韓国ソウル市と慶州市の御神木を作品にもしました。 久保田 敬英

久保田 敬英 Takahide Kubota1957年大阪に生まれる。武蔵野美術大学油絵学科修了木、森、水辺などの自然との緊密な絵の制作を現地で行う。大阪、神戸、京都、東京で個展開催。無所属

◆2024年7月30日(火)~8月4日(日)1F・2F【片山龍一展 -星降る夜-】(油彩・銅版)

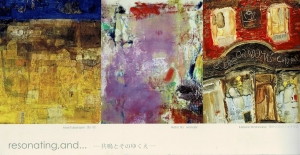

◆2024年7月23日(火)~7月28日(日)1F【resonating,and…共鳴とそのゆくえ 高橋まり・渡邉敬介・イトウナホ】

響き合うことから何かが始まる~共鳴の瞬間と、そこから続く色とりどりの可能性をめぐる、それぞれの試みの交錯を是非ご覧ください。2F【江川恵展】(日本画)

江川 恵 Megumi Egawa2016 京都市立芸術大学大学院 美術研究科 絵画専攻(日本画)修了2018 シェル美術賞展2018 入選2019 2020 2022 京都府新鋭選抜展 入選2020 ARTISTS’ FAIR KYOTO2020 入選2023 「尖展」京都市京セラ美術館(京都)招待作家

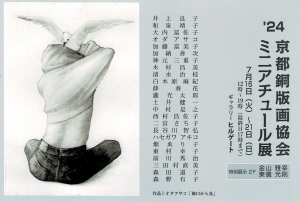

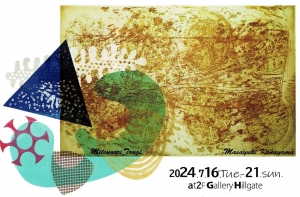

◆2024年7月16日(火)~7月21日(日)1F【’24京都銅版画協会 ミニアチュール展】

〈出品作家〉和泉 靖子 井上 良子 大内 冨佐子オダアサコ 加藤 富美子 加納 善次神元 三重子 木村 昌美 清水 治枝白木原 麻紀 薛 春花 瀧 光太郎土井 健一 中村 是之 西村 昌佐子二宮 さち子 長谷川 智弘 ハセガワ アキコ畑 ゑり子 東村 幸子 前川 秀治三田村 直美 森田 道子 森野 有子2F【京都銅版画協会特別展2024 金山 雅幸・東儀 光則】

◆2024年7月9日(火)~7月14日(日)1・2F【第17回 京都二紀小品展】

〈出品作家〉生駒 泰充 日下部 直起 黒田 冨紀子 近藤 慧子赤木 睦代 金田 千加子 坂田 芳孝 城野 秀世根垣 睦子 一道 万羅 岩本 敬子 金山 雅幸小泉 広明 コスゲ カズコ 後藤 裕子 田嶋 香里築山 佳民 東樋口 美智子 西山 彰 平坂 美嵯子吉田 えり子赤松 悦子 荒磯 代志子 飯塚 麻衣 岩日 召子上野 裕子 河南 久子 木村 シゲ子 桑名 志乃ぶ桑原 博司 重川 淳子 下林 幸子 柴田 達哉田中 郁子 田中 聡子 堂前 美枝子 富田 由基子西村 仁志 藤本 淑成 堀井 雅男 南 峰世安田 紀子 吉田 雅子 吉元 暁子

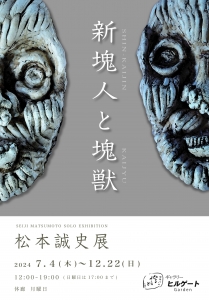

◆2024年7月4日(木)~12月22日(日)〈月曜休廊・日曜日は~17:00〉奥庭展示【松本誠史展 新塊人と塊獣】

松本誠史 Seiji Matsumoto 1986年 大阪生まれ 2012年 京都市立芸術大学大学院修士課程美術研究科彫刻専攻修了

「侵蝕と再生」をテーマに作品を制作。主にセメント、モルタルをはじめ石膏、樹脂なども扱う。 表面には指の跡を積極的に残し、外側から刮ぎ取ったへこみと、内側からの圧力による盛り上が りを造形の要素として取り入れたプリミティブでユニークな形態を生み出している。近年、架空 の未来を描いた「地中宇宙塊」シリーズを発表し、立体のほか、ドローイングや動画を使って表 現の幅を広げている。本展はシリーズ第四章となる。

《展覧会に寄せて》 2020年のコロナ禍、急激な環境の変化による心身への影響を直に感じ、環境の作用が生き物の形 成に深く関係していることを実感しました。これをきっかけに、未来の環境下における地球の行 く末を作品化しようと思い立ちました。環境の負荷は進化の糧。新たな姿形を求めて、時に抗 い、どのように受け止めていくかを考えたいと思います。

個展2016|まだそこにいたのか|GALLERY wks .|大阪 2019|CARVING 大地|STREET GALLERY|兵庫 2021|地中宇宙塊|GAMOYON Gallery|大阪 →

https://youtu.be/oRhJG3xTTzY?si=YhCB0K1RbIaKZGI9 |新塊陸|Alt Space POST|京都 →

https://youtu.be/cu8t1TQz0Mw?si=eovXcQrxm981qXZw2023|塊人の庭|GAMOYON Gallery|大阪 →

https://youtu.be/JGurN10hROU?si=JSRwPAyeL2icWfgq

主な展覧会2016|FINE ART university selection2016-2017|つくば美術館(茨城) 2018|第4回藝文京展|京都藝術センター|京都 |現代美術ー茨木2018[特集作家]|茨木市立生涯学習センターきらめき|大阪 2019|森で会いましょう|Space 31|兵庫 2022|日韓藝術通信7 GIFT|Oharano Gallery|京都 2023|TRAD アートと泊まるプロジェクト|若水ホテル|宝塚市 |Drawing in my room3|GAMOYON Gallery|大阪 |日韓藝術通信8|Insa Art Center|韓国・ソウル 2024|現代美術ー茨木50回記念特別企画展|おにクル・阪急茨木ビルSocio1|大阪

HP→https://www.seiji-matsumoto.com/

instagram→https://www.instagram.com/seig_matsumoto

Facebook→https://www.facebook.com/seiji.matsumoto.129

◆2024年6月25日(火)~7月7日(日)〈7/1(月)休廊〉

1・2F【第31回 心に響く小品展】

150人の現役作家の油彩・水彩・日本画・版画・写真・彫刻・工芸の小品

〈出品作家〉

青木 敏郎 赤松 加奈 荒牧 陽一郎安東 菜々 池垣 タダヒコ 池田 宏介池田 良則 生駒 泰充 石股 昭石母田 ななみ 一居 孝明 市川 曜子出原 司 伊藤 隆 井上 廣子井隼 慶人 今尾 栄仁 入佐 美南子岩井 晴香 岩田 百子 烏頭尾 精海野 厚敬 江川 恵 江藤 佳央琉大杉 真司 大沼 憲昭 大森 啓荻野 美穂子 奥田 輝芳 甲斐 扶佐義片山 雅美 勝山 春枝 勝山 正則門川 昭子 金井 大輔 上岡 真志川上 力三 貴志 在介 岸 雪絵岸中 延年 木代 喜司 来野 あぢさ北村 美佳 木下 晋 木村 克朗木村 隆 木村 正恒 日下部 直起日下部 雅生 葛本 康彰 久野 隆史栗本 夏樹 黒川 彰夫 黒田 冨紀子桑原 紀子 国府 克 児玉 健二小西 煕 小林 一彦 小山 久美子近藤 慧子 齋藤 博 坂爪 厚生佐久間 嘉明 桜井 貞夫 信ケ原 良和柴山 水咲 澁谷 和子 しみず やすこ白井 雅子 鈴木 春生 角 りわ子髙田 学 髙谷 光雄 高安 醇田島 征三 田島 征彦 田中 直子谷 なつ子 谷口 淳一 田村 研一田村 仁美 檀野 功 中馬 泰文司 修 鶴田 憲次 鶴身 幸男鳥海 太郎 直海 かおり 長尾 紀壽中佐藤 滋 中林 忠良 中原 史雄難波 洋子 西久松 友花 西久松 吉雄西久松 綾 根垣 睦子 根木 悟野上 徹 橋本 文良 橋本 真弓長谷川 宏美 長谷川 ゆか 畑 千秋八田 哲 林 康夫 平岡 靖弘蛭田 均 蛭田 美保子 廣田 政生福岡 奉彦 福島 一二三 藤井 喜久雄藤田 つぐみ 藤田 俊哉 冨士谷 隆藤平 三穂 古野 恵美子 伯耆 正一本田 希枝 馬越 陽子 増田 常徳松生 歩 松谷 武判 松村 綾香馬淵 哲 丸山 勉 三浦 以左子三橋 卓 水口 裕務 向井 隆豊向坂 典子 武蔵 篤彦 村上 泰造村山 明 森 絵実子 山岡 明日香山河 全 山下 茜里 山田 修市山田 実 山根 須磨子 山本 桂右山本 俊夫 吉岡 佐知 リチャード・スタイナー若狹 悌尚 若林 亮 渡邉 章雄

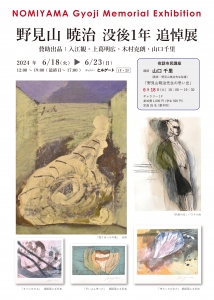

◆2024年6月18日(火)~6月23日(日)1・2F【野見山暁治 没後1年 追悼展 賛助出品:入江観・上葛明広・木村克朗・山口千里】(油彩・水彩・ドローイング・銅版の小品を展示)

野見山 暁治 ( NOMIYAMA Gyoji )1920年福岡県生まれ。38年上京し、東京美術学校油画科予科に入学。本科2年生の頃から“池袋モンパルナス”と呼ばれたアトリエ村に暮らし、フォーヴィズムの絵画に傾倒する。当時の池袋モンパルナスには靉光・麻生三郎・赤松俊子(後の丸木俊)等、多くの画家が住んでいた。43年東京美術学校油画科卒業。応召の後病を患い、45年福岡の療養所で終戦を迎える。48年病気が治り、再び上京。自由美術家協会に出品、受賞し会員となる。この頃の自由美術には若く個性的な作家が集い、鶴岡政男、麻生三郎、難波田龍起、寺田政明等、池袋モンパルナスの住人だった先輩たちや山口薫等が芸術論を闘わせていた。50年最初の個展開催。この頃、郷里の福岡にしばしば戻り、筑豊の炭鉱風景を描く。52年渡仏。椎名其二、金山康喜、小川国夫らと親交を深める。58年安井賞受賞。64年帰国。無所属となる。68年東京藝術大学助教授(72年教授)に就任(81年辞職)。78年『四百字のデッサン』で日本エッセイスト・クラブ賞受賞。92年芸術選奨文部大臣賞受賞、94年福岡県文化賞受賞、96年毎日芸術賞受賞。2000年文化功労者顕彰。全国の戦没画学生の遺作を窪島誠一郎氏とともに収集、それらを展示保存する「無言館」(長野県上田市97年設立)にも尽力した。2014年文化勲章受章。著書『さあ絵を描こう』(河出書房新社)、『パリ・キュリィ病院』『絵そらごとノート』(筑摩書房)、『一本の線』(朝日新聞社)、『しま』(光村教育図書)、『署名のない風景』『うつろうかたち』(平凡社)、『アトリエ日記』『続アトリエ日記』(清流出版)画文集『目に見えるもの』(求龍堂)、『遠ざかる景色』(みすず書房)、『とこしえのお嬢さん』(平凡社)など多数。月刊誌「美術の窓」にて「アトリエ日記」を亡くなる直前まで連載。主な回顧展は83年の北九州市美術館、96年練馬区立美術館、2003年東京国立近代美術館、2011年石橋美術館・ブリヂストン美術館、2023年久留米市美術館等。他、個展多数。2023年6月22日死去。享年102歳。

《賛助出品》

入江 観 (IRIE Kan)1935 栃木県日光市生まれ。1957 東京藝術大学美術学部芸術学科卒業。1962 フランス政府給費留学生として渡仏。同国立高等美術学校にてモーリス・ブリアンション教室に学ぶ。1968 第7回国際形象展に招待出品(以後86年最終回まで毎年)1996 日本美術家連盟常任理事に就任。第14回宮本三郎記念賞受賞。受賞記念入江観展(日本橋三越本店)主催:美術文化振興協会、朝日新聞社。2000 女子美術大学名誉教授および女子美術大学付属高等学校・中学校校長となる。他、個展・グループ展 多数。掲載作品:「池畔好日」F20 油彩

上葛 明広 (UEKUZU Akihiro)1949 岐阜県飛騨市神岡町生まれ。1976 東京芸術大学大学院修了。1987~90 オーストリア・ウィーンに留学。2003~2015 女子美術大学美術研究科、女子美術大学芸術学部洋画教授。現在、野見山暁治財団理事長、女子美術大学名誉教授。他、個展・グループ展 多数。掲載作品:「錫杖岳(北アルプス)」F10 油彩

木村 克朗 (KIMURA Katsurou)1941 岡山県津山市生まれ。1967 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業(安宅賞・卒業制作買上げ)。1969 同大大学院修了、渡伊(ミラノ国立ブレラ美術学校~1975)。すいどーばた美術学院主任、創形美術学校校長、京都芸術大学美術工芸学科学科長を歴任。現在、京都芸術大学客員教授。他、個展・グループ展 多数。掲載作品:「時空の戯れ №3」90×50cm ミクストメディア

山口 千里 (YAMAGUCHI Cenri)福岡県生まれ。1976 聖心女子大学教育学科卒業。1991 国展出品、以後毎年出品。国展奨励賞。2013 風の芸術展市民大賞。個展(大阪髙島屋、日本橋髙島屋)他、グループ展 多数。現在、一般財団法人 野見山暁治財団事務長。掲載作品:「翡翠色の布」6号 油彩

2021年当画廊では5度目となる個展を開催させていただいた時、野見山先生は100歳、とてもお元気でした。1年目の御命日を迎えて、小品による追悼展を企画致しました。野見山先生の生前から身近に寄り添ってこられた4人の先生方が賛助出品して下さいます。油彩、ドローイング、銅版…。表情豊かな作品に触れると、いつも率直で鋭いのに温かい先生のお人柄が偲ばれます。どうぞ御高覧下さいませ。 ギャラリーヒルゲート

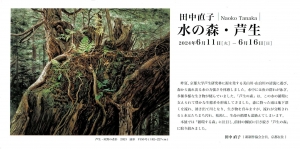

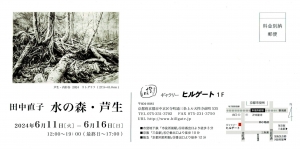

◆2024年6月11日(火)~6月16日(日)1F【田中 直子 展 水の森・芦生】 (新制作協会会員) (油彩・銅版)

昨夏、京都大学芦生研究林に源を発する美山川・由良川の清流に遊び、森から流れ出る水の力強さを体感しました。水中には魚の群れが泳ぎ、多種多様な生き物が棲んでいました。「芦生の森」は、この水の循環に支えられて豊かな生態系を形成してきました。森に降った雨は地下深くを流れ、湧き出て川となり、生き物を育みますが、流れが分断されると水はたちまち汚れ、枯渇し、生命の循環も途絶えてしまいます。

本展では「循環する森」に注目し、前回の個展に引き続き「芦生の森」に取り組みました。

田中 直子( 新制作協会会員、京都在住 )

田中直子 Naoko Tanaka

奈良県出身

1984 京都市立芸術大学美術学部卒業

1998 京展 読売新聞社賞

2004・2011 第68・75回新制作展 新作家賞

2005 真庭市誕生記念田中直子作品展(旧遷喬尋常小学校・主催/真庭市)

2007・2010 第8・9回小磯良平大賞展入選

2011 市展なら 市長賞(銅版画)

個展(ギャラリーヒルゲート)

2013 京展 京都市美術館80周年記念展 芝田記念賞

新制作協会 会員推挙

2014 個展(ギャラリーヒルゲート)[関連企画―夜話市民講座 森耕治講演会「ブリューゲルとゴッホー名作に込められたメッセージ」]

2015 京展 京都市長賞(版画部門)

2016 BIWAKO大賞展 H氏賞

第1回TKO国際ミニプリント展2016(’20 第2回、’24 第3回)

個展(アートゾーン神楽岡) ジョイント企画 松浦祥子コンサート

2017 OKINAWA展 田島征彦 (型絵染・絵本原画) 田中直子 (油彩・銅版画) 長尾紀壽 (型絵染)

(アートデアート・ビュー)

樹木の生命を描く−田中直子作品展−(主催/京都府立植物園)

2018 個展(ギャラリーヒルゲート)ジョイント企画 豊田勇造ライブ「樹を歌う」

田中直子展with高瀬佳子コンサート「大樹を描く・奏でる」

(京都府立ゼミナールハウス「あうる京北」)

2019 いま、戦争の兆しに心いたむ美術家たちの作品展2019 京都:沖縄

(ギャラリーヒルゲート・沖縄愛楽園交流会館・南風原文化センター)

(’21 ギャラリーヒルゲート)

Kabi Raj Lama・田中直子2人展「Prayers for Tomorrow」(ギャラリー恵風)

2020 個展「樹の話」(ギャラリーヒルゲート)

リトグラフ展vol.4(ギャラリーマロニエ)(’22) リトグラフ展vol.5(ギャラリーヒルゲート)

杜のアート展(富山小学校跡地/真庭市)(’22,’23’,24)

2021 第8回山本鼎版画大賞展入選(サントミューゼ 上田市立美術館)

森と共に生きるー知位地区を中心にー 芦生研究林100周年記念展(南丹市立文化博物館)

2022 第65回CWAJ現代版画展(ヒルサイドフォーラム)(‘23 第66回)

個展「水の森・芦生」 (ギャラリーCerate洛)

2023 いま、「平和のために」 ひたすら 『非戦』 を願う美術家たちの作品展 2023(堺町画廊・ギャラリーヒルゲート)

2024 登紀子倶楽部ギャラリー展(ギャラリーヒルゲート)

他 個展・グループ展多数 新制作協会会員

田中直子HP https://naotahome.wixsite.com/tanakanaoko/blank

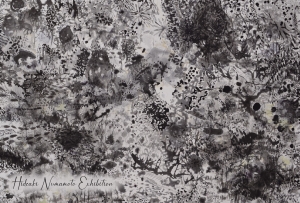

2F【沼本 秀昭 展】 (新制作協会会員)

沼本 秀昭 Hideaki Numamoto

1973 広島県広島市生まれ

1996 第4回公募「広島の美術」奨励賞受賞

1997 新制作展 入選(以後、毎年)

2000 広島市立大学大学院修了

2002 新制作展 新作家賞受賞(同’03、’04年受賞)

2005 新制作協会 会員推挙

2015 公募団体ベストセレクション美術2015展

現在 新制作協会会員 広島修道大学教授

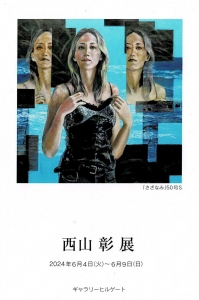

◆2024年6月4日(火)~6月9日(日)

1F【西山 彰 展】 (二紀会準会員) (油彩)

西山 彰 にしやまあきら

画歴 1959年 京都市生まれ

1995年 石川県現代美術展入賞(以後毎年2004年より委嘱出品)

二紀展入選(以後毎年 2000年奨励賞、2013年、2015年準会員賞)

上野の森美術館大賞展(2009年、2014年1次賞候補)

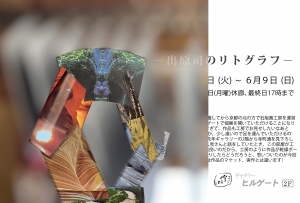

現在 二紀会準会員 石川県美術文化協会会員◆2024年5月28日(火)~6月9日(日) ※6/3(月)休廊2F【出原 司 展】(リトグラフ)

リトグラフ作家。大学を退職してから京都の北の方で石版画工房を運営中です。ギャラリーヒルゲートで個展を開いていただけることになりました。工房が好きすぎて、作品も工房でお見せしたいなあと思っていたのですが、少し遠いので足を運んでいただけるのか、不安でした。先年ギャラリーの2階から寺町通を見下ろしながらオーナーの人見さんと話をしていたとき、この部屋が工房と同じように心地良いのだから、工房のように作品が乾燥ポールからぶら下がったりしたらどうだろうと、思いついたのが今回の展示です。(映像は作品のマケット、実作とは違います)

出原 司 IZUHARA Tsukasa1953 京都生まれ、京都市立芸術大学美術専攻科修了、京都市立芸術大学名誉教授、版画biennale・和歌山県立近代美術館版から/版へ・京都市美術館art now・兵庫県立美術館現代の版画・松濤美術館大阪triennale21人の方向・国立国際美術館Red Mills gallery・USA one by many・デンマーク釜山biennale・韓国京都リトグラフ工房主宰

◆2024年5月28日(火)~6月2日(日)

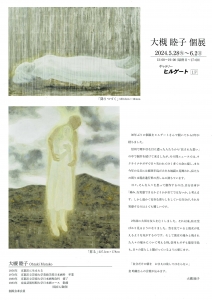

1F【大槻 睦子 個展】

30年ぶりの個展をヒルゲートさんで開いてから2年が経ちました。 信州で理不尽な目に遭った人たちから「託された想い」の中で制作を続けて来ましたが、その間ニュースでは、ウクライナやガザで日々失われてゆく多くの命に接し、また今年の元旦には能登半島が大きな地震に見舞われ、私たちの周りは現在進行形の苦しみに満ちています。 日々、そんな人々を思って制作するのは、自分自身が「痛み」を実感できるかどうかが全てではないか、と考えます。しかし温かく安全な暮らしをしている自分が、それを実感するのはとても難しいです。

2年前に大切な友人を亡くしました。それ以来、私は空ばかり見るようになりました。空を見ていると彼女が見えるような気がするのです。そして彼女の痛みと残された人々の痛みについて考える時、信州もガザも能登半島も、日々の暮らしと繋がっているように感じます。

「自分だけの朝を おまえは欲してはならない」金 時鐘さんの言葉が沁みます。 大槻 睦子

大槻 睦子 Ohtuki Mutuko1956年 京都市に生まれる1978年 京都市立芸術大学美術学部日本画科 卒業1980年 京都市立芸術大学日本画専攻科 修了1983年 奈良芸術短期大学日本画コース 勤務(現在も勤務)創画会准会員

金 時鐘自分だけの 朝をおまえは 欲してはならない。照るところがあれば くもるところがあるものだ。崩れ去らぬ 地球の廻転をこそおまえは 信じていればいい。陽は お前の 足下から昇つている。それが 大きな 弧を描いてその うらはらの おまえの足下から没してゆくのだ。行きつけないところに 地平があるのではない。おまえの立っている その地点が地平だ。まさに 地平だ。遠く 影をのばして傾いた夕日には サヨナラをいわねばならない。

ま新しい 夜が待つている。(詩集『地平線』自序)

◆2024年5月28日(火)~6月9日(日) ※6/3(月)休廊2F【出原 司 展】(リトグラフ)

リトグラフ作家。大学を退職してから京都の北の方で石版画工房を運営中です。ギャラリーヒルゲートで個展を開いていただけることになりました。工房が好きすぎて、作品も工房でお見せしたいなあと思っていたのですが、少し遠いので足を運んでいただけるのか、不安でした。先年ギャラリーの2階から寺町通を見下ろしながらオーナーの人見さんと話をしていたとき、この部屋が工房と同じように心地良いのだから、工房のように作品が乾燥ポールからぶら下がったりしたらどうだろうと、思いついたのが今回の展示です。(映像は作品のマケット、実作とは違います)

出原 司 IZUHARA Tsukasa1953 京都生まれ、京都市立芸術大学美術専攻科修了、京都市立芸術大学名誉教授、版画biennale・和歌山県立近代美術館版から/版へ・京都市美術館art now・兵庫県立美術館現代の版画・松濤美術館大阪triennale21人の方向・国立国際美術館Red Mills gallery・USA one by many・デンマーク釜山biennale・韓国京都リトグラフ工房主宰

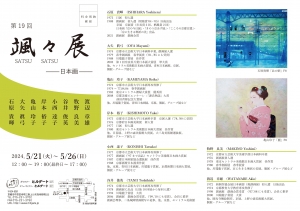

◆2024年5月21日(火)~5月26日(日)

1・2F【颯々展】

〈出展作家〉渡辺 章雄 牧野 良美 谷井 俊英 小西 達子岸本 裕子 亀山 玲子 大矢 眞弓 石原 貴暉

石原 貴暉 (ISHIHARA Yoshiteru)1972 日展 初入選1988 創画展 初入選(奨励賞‛04・‛05)以後出品 京展 京展賞(市長賞2回、栖鳳賞2回) 日本画「京の今日展」・「きのう京あす展」・「こころの京都百選」・ 「京に生きる琳派の美」出品2021 創画展 創画会賞

大矢 眞弓 (OYA Mayumi)1974 京都市立芸術大学日本画科卒業、 創画展入選1979 春季創画展 春季展賞(‛81、‛85にも受賞)1988 川端龍子賞展 佳作賞2002 第1回奈良県万葉日本画大賞展 準大賞他、セントラル美術館日本画大賞展、青垣日本画展、京展、個展・グループ展など

亀山 玲子 (KAMEYAMA Reiko)1974 京都市立芸術大学日本画専攻科修了1974~77,84,86 春季創画展1985 東京セントラル裸婦大賞展 優秀賞2008 京都美術ビエンナーレ:「源氏物語」大賞 前田青邨記念大賞展他、川端龍子賞展、青垣日本画展、京展、個展、グループ展など

岸本 裕子 (KISHIMOTO Yuko)1973 京都市立芸術大学日本画科卒業 京展入選(‛78、‛80に受賞)1976 京都府日本画美術展 新人賞1977 日展 初入選1980 東京セントラル美術館日本画大賞展 佳作賞他、日春展、上野の森美術館大賞展、大三島美術館選抜展、個展・グループ展など

小西 達子 (KONISHI Tatsuko)1977 京都市立芸術大学日本画専攻科修了1977 創画展(‛97まで出品)セントラル美術館日本画大賞展 1987 京都日本画家協会選抜展 佳作賞1988 京都画壇日本画秀作展他、京展、青垣日本画展、川端龍子賞展、京都新聞日本画大賞展、個展・グループ展など

谷井 俊英 (TANII Toshihide)1974 京都市立芸術大学日本画専攻科修了1978 創画展に出品(以後10回展から毎回入選)1994 川端龍子賞展 大賞2006 創画展 創画会賞受賞、(‛09,‛10にも受賞)、会員に推挙創画会理事、二条城障壁画模写に従事、他、京展、セントラル美術館大賞展など

牧野 良美 (MAKINO Yoshimi)1972 京都市立芸術大学美術学部日本画科卒業1976 創画展初入選1978 東京セントラル美術館日本画大賞展 佳作賞1980 春季創画展 春季展賞他、川端龍子賞展、京に生きる琳派の美展、個展・グループ展など

渡辺 章雄 (WATANABE Akio)1972 新制作協会展日本画部(現創画展)初入選 以後出品1974 京都教育大学教育専攻科修了1998 創画展 創画会賞受賞 (‛07,‛08にも受賞)、会員に推挙2000 川端龍子賞展 大賞他、圓光寺襖絵制作、京展、上野の森美術館大賞展、個展・グループ展など

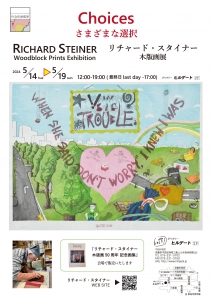

◆2024年5月14日(火)~5月19日(日)

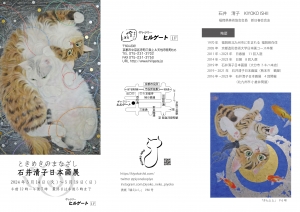

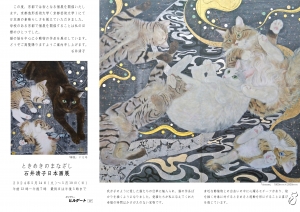

1F【石井 清子 日本画展 ときめきのまなざし】

この度、京都では初となる個展を開催いたします。京都造形芸術大学(京都芸術大学)にて日本画の素晴らしさを教えていただきました。母校のある京都で子展を開催することは私の目標のひとつでした。猫の絵を中心に小動物の作品を展示しています。どうぞご高覧賜りますようご案内申し上げます。 石井清子

我が子のように愛した猫たちの仕草に魅入られ、猫の作品ばかり描くようになりました。愛猫たちが私に教えてくれた幸福の時間はかけがえのない宝物です。身近な動植物との出会いの中に心躍るモチーフがあり、絵を描く対象に対するときめきと感動を形にする喜びを感じています。

石井 清子 KIYOKO ISHII1970年 福岡県北九州市に生まれる 福岡県在住2005年 京都造形芸術大学日本画コース卒業2011年~2023年 日春展 11回入選2014年~2023年 日展 8回入選2019年 石井清子日本画展(大分市 トキハ本店)2019・2021年 石井清子日本画展(熊本市 鶴屋)2016年~2023年 石井清子日本画展 4回開催(北九州市 小倉井筒屋)

https://kiyokoishii.com/twitter@piyonekopiyoinstagram.com/piyoko_neko_piyoko2F【さまざまな選択 リチャード・スタイナー木版画展/Choices RICHARD STEINER Woodblock Prints Exhibition】

さまざまな選択私たちは日々、何かを選択しながら生きている。良い選択もあれば、良くない選択も。ハッピーな結果を求めて選択したつもりが、とんでもない結果になってしまうこともある。人生で何が起こるか予測できなくても、つねに良い選択をしながら、調和を保って生きたいものである。今回の展覧会では、最新作を含めさまざまな時代の作品を幅広く紹介するよう心掛けました。どうぞお楽しみください。

ChoicesEvery day we live our lives making choices. Some are good, some are bad. Sometimes we think we have made a choice for a happy outcome, but it turns out to be disastrous. Even though we cannot predict what will happen in life, I wish we could always make good choices and live in harmony. In selecting the works for this exhibition, I have tried to present a wide range of prints from various periods, including my most recent pieces.I hope you will enjoy what has been done.

リチャード・スタイナー 略歴1939 アメリカ、ミシガン州生まれ1966-1969 ファッション・フォトグラファー (Lillian Bassman’s Studio、ニューヨーク)1970-1980 来日し、徳光思刀氏(創作版画の作家)に木版画を師事(広島)1980 徳光氏より指導資格と雅号「刀斎」を授けられる1979-1981 吉田遠志氏(新版画の吉田博の長男)より指導を受ける1980-2015 スタイナー木版画教室主宰1980-2017 京都精華大学非常勤講師1997-2016 京都国際木版画協会KIWAを設立し、会長として企画・運営に従事 国際木版画コンペ「京都国際木版画協会KIWA展」(第1回-7回)を開催2015-現在 京都国際木版画スクール主宰1974-現在 京都をはじめ日本各地ならびにアメリカ、カナダ、オーストリア、リトアニアなど海外においても 個展・ グループ展を企画、開催しているコレクション 大英博物館、ロッテルダム民族博物館、現代美術館キャンプ・タルガニー(沖縄)、 トールマン・コレクションなど所属 日本版画会、日本版画会近畿支部、関西版画連合会

RICHARD STEINER Brief History1939 Born in Michigan, USA.1966-1969 Fashion photographer (Lillian Bassman’s Studio, New York).1970-1980 Came to Japan and studied woodblock printmaking under Shito Tokumitsu (artist of creative prints), Hiroshima.1980 Tokumitsu gave him a teaching license and the pseudonym ‘Tosai.’1979-1981 Studied under the guidance of Tohshi Yoshida (eldest son of Hiroshi Yoshida of Shin-hanga school).1980-2015 Organized Steiner Woodblock Print School.1980-2017 Part-time lecturer at Kyoto Seika University.1997-2016 Founded Kyoto International Woodprint Association (KIWA) and engaged in planning and management as president. Held International Competition ‘KIWA Exhibition’ (1st-7th).2015-present Organizes Kyoto International Mokuhanga School.1974-present Organizes and holds solo and group exhibitions in Kyoto and other parts of apan, as well as overseas in the USA, Canada, Austria, Lithuania and Australia.Collections British Museum, Rotterdam Folk Museum, Camp Talganie Artistic Farm (Okinawa), Tollman Collection.Membership Japan Print Society, Kinki Branch of Japan Print Society, Kansai Print Association.

リチャード・スタイナーWEB SITE→ https://www.richard-steiner.net/index_jp.html

◆2024年4月30日(火)~5月12日(日) ※5/6(月)休廊1・2F【4人の現代日本の版画家-中林忠良・野田哲也・星野美智子・柳澤紀子】

版表現の探究-現代日本版画家、星野美智子、中林忠良、野田哲也、柳澤紀子の差異と多様性都築 千重子(東京国立近代美術館研究員) 80代を超える今日にいたるまで、エネルギッシュな制作活動を続けてきた星野、中林、野田、柳澤の軌跡。この展覧会は技法への深い理解に立った表現の追求を継続してきた4人の個性の違いを一層明確に見せてくれるにちがいない。そしてこのヴァリエーションの豊かさは、現代日本版画の豊潤な実りの一端を示すものでもあるのだ。

油絵から、「見えない思考や心の世界を映し出す鏡のような空間表現に自分を追い込んでイメージの表現だけに賭けようと決心し」て、モノクロ・リトグラフへと転じた星野は、アルゼンチンの小説家で詩人ホルヘ・ルイス・ボルヘスと出会って得たインスピレーションを糧に表現を深化させ、ボルヘスシリーズを発表する。変容してやまない、時に流動的、時に混沌とも見える光と闇が生む幻想的なイメージは、異次元世界に観者を引き込むかのようである。また、水と油の反発を利用した従来の技法から、水を使用せずにシリコンを用いて制作するウォーターレス・リトグラフにシフトしたほか、近年はデジタル・リトグラフにも挑戦している。 一方、詩人金子光晴の「すべて腐らないものはない」という言葉を信念に、腐蝕銅版画を制作する中林。はじめ社会や時代との関連が強い作品を発表していたが、渡欧から帰国後、自らの足元を見つめ直し、眼前の現実と向かい合おうと始めたのが、1977-78年の〈Position〉〈転位〉シリーズ。枯れた芝草などを即物的に原寸コピーした原画をもとに作った版を銅版に転写、さらに手描きも加えて生み出された手触り感のある銅版画。近年は森や水辺など自然への視界は拡がり、光が際立ってきている。詩情は抑制され、自然の素材感やリアリティを失わない、理知的に構成された濃淡のモノクロームが織りなす画面には、生と死、光と闇や時のうつろいなどを想起させるイメージへの変容も読み取れよう。 同じく、自分の立ち位置を起点に制作するのは、「もっと足もとをみつめ、身近な自分の生活の中に素材をもとめ、日常の記録を通じて芸術を考えてみたいと決心したのである」と語る野田。1968年の第6回東京国際版画ビエンナーレ展で国際大賞を受賞し一躍脚光を浴びた。家族や知り合いの姿、身のまわりの風景といった、作者の心を掻きたてた自らの日常をモチーフに、写真と版画の技法を併用した「日記」を一貫して制作している。写真から不要な部分を消し、手描きを加えて版画化することで独自の表現性を獲得。余白が効き、知的な緊張感や清澄さを有しながらも、柔らかい色調と和紙の風合いとあいまって穏やかな詩情を漂わせている。 インドの火葬場で眼にした体験、チェルノブイリや福島の原発との対峙といった社会的な関心が、人と自然の根源的な関係性に対する深い思索に結びついている柳澤。鳥や犬、狼などの動物、水や樹木、アンモナイトや翼、舟が登場し、これら単純化され、断片化されたモチーフと人間とが共存する原初的風景が立ち現れる。時に孤独や恐れ、傷みを感じさせながらも、鮮やかな色彩と腐蝕が織りなす陰影の諧調の効果とあいまって、人と自然をめぐる詩的な神話に昇華されている。(2021年東京日動画廊における「現代日本の版画家4人展」カタログより抜粋)

中林 忠良

Tadayoshi NAKABAYASHI1937 東京都生まれ1965 東京藝術大学大学院美術研究科版画専攻修了1967 第7回現代日本美術展 賞候補(東京都美術館)1972 第3回版画グランプリ展 賞候補(日動画廊 ’73グランプリ受賞)1975 文部省派遣在外研修員としてパリ国立美術学校 ハンブルグ造形芸術大学で研修(~’76)1982 和歌山県立近代美術館賞受賞(東京都美術館・京都市美術館) 日本銅版画史展-キリシタン渡来から現代まで(東京都美術館)1983 第1回中華民国国際版画ビエンナーレ 国際大賞受賞1984 第7回東ドイツ国際版画トリエンナーレ インターグラフィック賞受賞1986 第11回クラコフ国際版画ビエンナーレ 優秀賞受賞(ポーランド) 第5回ソウル国際版画ビエンナーレ 国際大賞受賞(大韓民国)1987 第4回ヴァルナ国際版画ビエンナーレ 銀賞受賞(ブルガリア)1997 中林忠良-腐蝕銅版画-白と黒の世界展(池田20世紀美術館)2003 紫綬褒章を受章 2009 「中林忠良銅版画-すべて腐らないものはない」町田市立国際版画美術館)2014 瑞宝中綬章を受章2017 「中林忠良銅版画展 腐蝕の海/地より光へ」(川越市立美術館)2019 「中林忠良展 銅版画-腐蝕と光」(茅野市美術館) 「中林忠良銅版画展-腐蝕の旅路-」(O美術館)2023 文化功労者現在 東京藝術大学名誉教授、大阪芸術大学客員教授、日本美術家連盟理事長、日本版画協会名誉会員

パブリック・コレクション国立国際美術館、東京国立近代美術館、東京都現代美術館、アメリカ議会図書館、大英博物館版画素描室、エコール・デ・ボザール、パリ国立図書館、ポーラ美術館、東京藝術大学美術館、町田市立国際版画美術館 他

野田 哲也

Tetsuya NODA1940 熊本県生まれ1965 東京芸術大学大学院美術研究科油絵専攻修了1968 現代美術の動向展(京都国立近代美術館) 東京国際版画ビエンナーレ 国際大賞受賞1971 サンパウロビエンナーレ1972 ベニスビエンナーレ(グラフィックインターナショナル部門) 1977 リュブリアナ国際版画ビエンナーレ 大賞受賞1978 ノルウェー国際版画ビエンナーレ 大賞受賞2000 日本美術の20世紀(東京都現代美術館)2002 未完の世紀:20世紀美術がのこすもの(東京国立近代美術館)2003 紫綬褒章を受章2004 「ある人生の日々:野田哲也の芸術」展 (アジア美術館/サンフランシスコ)2008 アジアとヨーロッパの肖像(国立国際美術館)2014 「野田哲也の日記」展(大英博物館/イギリス)2015 瑞宝中綬章を受章2016 アジアン・アートビエンナーレ、バングラデシュ2020 「My Life in Print」展(シカゴ美術館/アメリカ)2022 「野田哲也的當代版画日記」(香港大学美術博物館)2023 「野田哲也の版画」(上野の森美術館/東京)現在 東京藝術大学名誉教授

パブリック・コレクション京都国立近代美術館、東京国立近代美術館、国立国際美術館、東京都現代美術館、熊本県立美術館、上野の森美術館、ニューヨーク近代美術館、ニューヨーク・メトロポリタン美術館、シカゴ美術館、大英博物館、リュブリアナ近代美術館、オーストラリア国立美術館

星野 美智子

Michiko HOSHINO1934 東京都生まれ 1956 東京女子大文学部卒業1963 東京芸術大学美術学部絵画科 油絵専攻卒1964 油絵発表・個展・毎日現代展等(~’69)1972~国内外にて版画個展/企画展/国際展等出品1988 ボルヘス・シリーズによる個展(’93,’99,2015、東京・ストライプハウス美術館)1990 文化庁芸術家海外派遣特別研修員としてニューヨーク/ブエノスアイレスに滞在1991 本の宇宙展 (栃木県立美術館) ギリシャ国際版画展 リトグラフ作家賞受賞(アテネ版画協会 /ギリシャ)1994 アルゼンチン国立版画美術館主催 個展 (ブエノスアイレス)(同’99) 東京芸術大学絵画科 リトグラフ担当 非常勤講師(~’98)1997 個展(ウォルシュギャラリー/シカゴ)1998 現代日本の美術展 (’98クラコフ国立美術館 ’99リュブリアナ国立近代史博物館) 2001 個展(アートフォーラム/ニューヨーク)(同’06)2009 第14回山口源大賞展 大賞受賞(沼津市)2013 個展(Galeria P I C I/韓国・ソウル)2014 フローレンス、シアトル、 深圳、 ニューヨークにて 招待展2019 画集増補版 「星野美智子全版画 1971-2019」 出版記念展(シロタ画廊)2017 デジタル版画展 (O美術館)(~’24)現在 国画会会員、日本版画協会会員、日本美術家連盟会員

パブリック・コレクションアルゼンチン国立版画美術館、ボルヘス財団、大英博物館、リュブリアナ国立近代史博物館、米国議会図書館、ベルギー・フェリシアンロップス美術館、ギリシア・テサロニキ美術館、スエーデン・グラフィカンフス美術館、ルーマニア・クルージュナポカ美術館 関山美術館、浙江省美術館、国立近代美術館、町田市立国際版画美術館、栃木県立美術館、沼津市庄司美術館 他

柳澤 紀子

Noriko YANAGISAWA1940 静岡県生まれ1964 第32回日本版画協会展 日本版画協会賞受賞1965 東京藝術大学大学院油画研究科油絵専攻修了1992 文化庁派遣芸術家在外研修員としてロンドンに滞在1998 「柳澤紀子展」(ティコティン日本美術館/イスラエル)(同’09)1999 「柳澤紀子展」(ルーマニア国立美術館)(同’17) 「現代日本絵画の展望展」東京ステーションギャラリー賞受賞2001 第10回山口源大賞展 大賞受賞(庄司美術館/沼津) 個展(ヒルサイドフォーラム/東京)2003 武蔵野美術大学造形学部油絵学科版画研究室教授(~’11) 「越後妻有アートトリエンナーレ2003」(モニュメント《融》恒久設置/新潟)2004 「銅版画の地平Ⅱ 浜口陽三と銅版画の現在」(ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション/東京)2008 「永遠の瞬間 越境する身体」(酒田市美術館/山形) 「魔女たちの九九」展(武蔵野美術大学美術資料図書館、ヒルサイドフォーラム/東京)2009 「水邊の庭」(静岡県立美術館/静岡)2011 紺綬褒章を受章2013 「転生の渚」(浜松市美術館・平野美術館/浜松、15、オリエント美術館/リスボン・ポルトガル)2016 「Original Memory Omen」(上海半島美術館/中国)2019 「柳澤紀子版画展」(浙江美術館/浙江省・中国)2023 「柳澤紀子 動物のことばセキガハラ」(せきがはら人間村生活美術館/岐阜)現在 公益財団法人 イサム・ノグチ財団評議員

パブリック・コレクション東京藝術大学大学美術館、埼玉県立近代美術館、静岡県立美術館、ティコティン日本美術館(イスラエル)、サークレーギャラリー・スミソニアン(米国)、ルーマニア国立美術館(ルーマニア)、上海半島美術館(中国)、浙江美術館(中国) 他

夜話市民講座(ギャラリートーク)中林 忠良・野田 哲也・星野 美智子・柳澤 紀子 (版画家) 「それぞれの仕事」5/4 (土) 18:00〜20:00参加費1,000円(学生500円) 定員35名(要予約) ギャラリーヒルゲート1F

◆2024年4月23日(火)~4月28日(日)

1F【頴川麻美子 日本画展 ~花 そして 景~】

< 展覧会に寄せて >京都で3年ぶりの個展となります。コロナ、震災と不穏な世は続いています。私自身は大切な人との別れがいくつかあり、悲しい感情の中、それでも絵を描く事が自身を力づけるエネルギーとなっている事を再確認する日々でした。 今まで花や風景を多く写生してきました。風景はその中でほとんど本紙制作をしないままになっていましたが、今回新たな挑戦の気持ちで描きました。花も風景もまだまだ課題は残りますが、制作への強い思いは募るばかりです。

<頴川麻美子 経歴 >学習院女子短期大学卒業京都芸術短期大学 (現 京都芸術大学) 日本画専攻科修了院展 2002日本画今日の京展 2004個展 京都 1993 ’95 ’98 2000 ’02 ’04 ’07 ’12 ’14 ’16 ’18 ’20 ’21個展 横浜 1996 ’99 2002 ’05 ’08 ’14 個展 銀座 2012 ’17 ’19 (柴田悦子画廊) 紫陽花展 2016 ’17 ’18 ’19 ’21 ’22 ’23 (横浜 ギャラリー楽)女流日本画展 2016 (小田急百貨店町田店) 頴川麻美子日本画展 2020 (京阪百貨店守口店)頴川麻美子日本画展 2021 ’22 (近鉄百貨店和歌山店)頴川麻美子日本画展 2023 (天満屋倉敷店) 京都芸術大学 通信教育部 日本画 非常勤講師横浜・京都にて絵画教室運営京都日本画家協会会員、横浜美術協会会員

URL http://egawa-mamiko.com

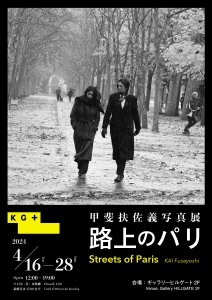

◆2024年4月16日(火)~4月28日(日) ※4/22(月)休廊2F【甲斐 扶佐義 写真展 路上のパリ/Streets of Paris KAI Fusayoshi】

産経新聞ウェブ版の産経ニュースに、甲斐扶佐義「路上のパリ」展の記事が出ましたのでお知らせします。↓

https://www.sankei.com/article/20240403-L7BY6X5P3FPHLD56TNQNVYFRUE

毎日新聞のウェブ版に、甲斐扶佐義「路上のパリ」展の記事が出ましたのでお知らせします。↓

https://mainichi.jp/articles/20240408/ddl/k26/040/157000c

最新刊写真集「パリちょっと見ただけ(Streets of Paris)」発刊記念展昨秋、マレ地区での拙個展のために数年ぶりにパリを訪問し、ひと月逗留してエリック・アザンの「パリ大全」や友人たちの案内でパリの街を闊歩。尊敬するブレッソン、ドアノー、ブラッサイには遠く及ばないが、彼らの気配を時には探りながら街歩きを堪能。その一部を KG+の一環として披露出来るのが嬉しい。甲斐扶佐義

甲斐 扶佐義 (かい ふさよし)1949年大分市生。11歳で写真開始。1968年同志社大学政治学科入学、即除籍。1972年仲間と共に喫茶「ほんやら洞」開店。1977年写真集「京都出町」出版。1978年米国エバーグリーン州立大学(ワシントン州)で写真展。以降数年間で約20回鴨川べりで写っている人にタダで上げる大規模な写真展開催。1985年バー「八文字屋」開店。2001年より連続的に欧米各地で招待個展開催。写真集は40冊以上出版。2015年ほんやら洞全焼でモノクロネガ約200万コマ焼失。2009年京都美術文化賞受賞、2014年パリ・ボザール展ジャン・ラリヴィエール賞受賞、2023年京都府文化賞功労賞受賞。

KAI FusayoshiHe was born in 1949 in Oita City. His interest in photography began when he was 11 years old. In 1968, He entered Doshisha University in Kyoto and was quickly expelled as he became involved in the anti-war movement. In 1972, along with folk singer, poet and therapist friends, he opened the cafe Honyarado in Kyoto. In 1978, he was invited to hold an exhibition at The Evergreen State College in WA, U.S.A. In 1985, he opened the bar Hachimonjiya in Kyoto. KAI has held over 100 individual exhibitions throughout the world. He published over 40 photo collection and authored books. In 2015 Honyarado burned down in the fire which destroyed a huge quantity of negatives and prints.In 2009, he received the 22nd Kyoto Fine Arts and Culture Award. In 2014, received the 2014 SNBA (Société Nationale des Beaux-Arts) Paris “Jean Larivière Award”. In 2023, received the 41st Kyoto Prefecture Cultural Award, Distinguished Service Award.https://kaifusayoshi.com

トーク・イベント甲斐扶佐義「路上の思考」 4/19(金) 18:30~20:00参加費:1,000 円(学生 500 円) 定員 20 名(要予約)

Talk Event Kai Fusayoshi “Thoughts on the Road”4/19 (Fri) 18:30~20:00 Fee:1,000 yen (500 yen for students) Capacity: 20 people (reservation required)

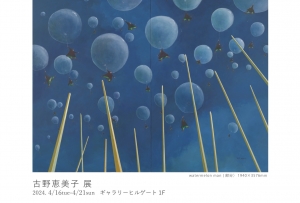

◆2024年4月16日(火)~4月21日(日)

1F【古野 恵美子 展】(ミクストメディア)

◆2024年4月9日(火)~4月14日(日)

1F【桜井絵月 作品展】(ミクストメディア)

皆様、お変わりございませんか。ずっと自分の必然を求めてきました。そして、必然も、また変化すると…。ご高覧ください。

2F【衣川 雅之 はなのえてん Water Colour Flowers】

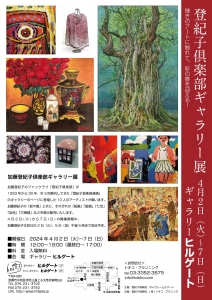

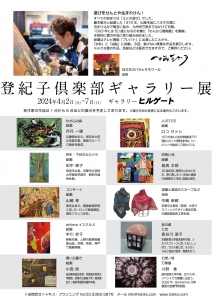

◆2024年4月2日(火)~4月7日(日)1F・2F【登紀子倶楽部ギャラリー展】

遊びをせんとや生まれけん!すべての始まりは「土との遊び」でした。藤本敏夫と結婚した1972年、出産を前に八王子の窯に泊まり込みで陶芸に励み、九州伊万里まで出かけて作陶。1993年には50歳になるのを機に「わんから書陶展」を開催。本格的に書の作品に取り組み始めました。絵画はテレビ番組「プレパト」に出演したことから、「水彩」と「油絵」に挑戦。今回、数少ない貴重な作品を展示します。※小さな書の作品、色紙などは販売できますので、ご期待ください。

〈出展作家〉兵丹 一雄(絵画) 兵庫県生まれ。同志社大学文学部卒業。美術グループ六衛会を結成。田中 直子(絵画) 奈良市出身。京都市立芸術大学美術学部卒。新制作協会会員。山崎 修(絵画) 東京生まれ。朝倉彫塑学校入学。ヨーロッパ各国遊訪、現在フランス在住。中川 妙子(絵画) 新制作展、上野の森美術館展出品。京都、奈良、神戸で個展開催。小西 煕(絵画) 自由美術協会会員/京都造形芸術大学教授。京都市立美術大学(現京都芸大)美術学部西洋画科卒業。ロコ サトシ(絵画) 1970年代後半より桜木町東横線高架下で不思議なシルエットの壁画を描き始め、ウォールペイントの創始者として周知されている。鳥海 太郎(版画) 30数年前に長野の山の中に住み、野に親しみつつ木版と銅版の版画制作に専念。版画は独学。中嶋 紫都(染色) 京都市立美術(芸術)大学グラフィックデザイン専攻卒業。中嶋紫都染色工房主催。長谷川 淑子(七宝) 京都教育大学西洋画科卒業。シルクスクリーン七宝、うるししっぽう、ガラス胎七宝、きらえくらなど独自の研究・開発を行う。川野 香(万華鏡) 昭和音楽大学卒業。2019年、イベントで万華鏡に出会う。2022年、Bunkamura万華鏡展大型部門特別賞。

加藤登紀子倶楽部ギャラリー展加藤登紀子のファンクラブ「登紀子倶楽部」が1993年から30年、年3回発刊してきた「登紀子倶楽部通信」のギャラリーのページに登場した10人のアーティストが集います。加藤登紀子の「絵や書」と共に、それぞれの「絵画」「版画」「七宝」「染色」「万華鏡」などを展示販売いたします。

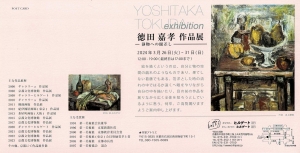

◆2024年3月26日(火)~3月31日(日)1F【徳田 嘉孝 作品展 -静物への眼差し-】

絵を描くというのは、自分と物の空間の戯れのようなものであり、果てしない葛藤でもある。笵洋とした時の流れの中ではるか遠くへ眼をやりながら自分の中を描いたり、目の前の作品を創りながら広く全体を知ろうとしているように思う。何卒、ご高覧賜りますようご案内申し上げます。

徳田 嘉孝 YOSHITAKA TOKUDA主な作品展歴2000 ギャラリーa 作品展2008 京都文化博物館 作品展2009 ギャラリーヒルゲート 作品展2010 ギャラリーa 作品展2011 御池画廊 作品展2012 紀伊国屋画廊(東京) 作品展2013 茶屋町画廊(大阪) 作品展2015 京都文化博物館 作品展2017 京都文化博物館 作品展2020 ギャラリーヒルゲート 作品展2021 京都文化博物館 作品展2022 京都文化博物館 作品展2023 京都文化博物館 作品展その他、京都にて作品展多数

主な受賞歴1994 第一美術展会員推挙1996 第一美術展 京都新聞社賞2000 第一美術展 京都教育委員会賞2001 第一美術展(東京)会員奨励賞 草土賞2005 第一美術展 京都市長賞2007 第一美術展 退会

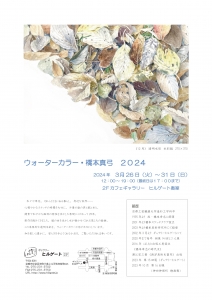

2F【ウォーター・カラー橋本真弓とはるびの会展】

ウォーター・カラー橋本真弓 2024 木々や草花、それらとともにある暮らし、身近な自然……心穏やかなスケッチの時間を大切に、少量の絵の具と紙と水と、簡素で和やかな画材の特性を活かした表現にこだわって25年、制作を続けてきました。紙の白を生かし水が描かせてくれる慈しみの絵画、この本格的な透明水彩を、ウォーターカラーと呼び大切にしています。知を愛し心豊かに、安らぎを与えてくれる小品を、ご覧いただければ幸いです。

橋本真弓 略歴京都工芸繊維大学造形工学科卒1995年より 故・橋本幸志に師事2001年より橋本スケッチクラブ設立2003年より橋本美術研究所にて指導2002年3月より ギャラリーヒルゲートにて2020年まで毎年 個展14回と二人展2016年 はしもと出版工房設立 《橋本幸志の時代史》潮江宏三著 《西洋美術史案内》 出版2023年 第15回展(ギャラリーヒルゲート)2023年10月 第16回展(神田神保町 檜画廊)

——————

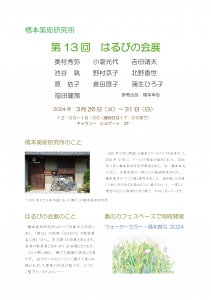

橋本美術研究所 第13回 はるびの会展

〈出展作家〉奥村秀弥 小瀧光代 𠮷田靖夫池谷 孰 野村京子 北野香世原 依子 倉田啓子 蒲生ひろ子福田健策 参考出品:橋本幸志

橋本美術研究所のこと 2001年9月に開設した橋本スケッチクラブを前身として、2003年12月に、アートコア教室が誕生しました。2006年3月に橋本美術研究所教室を加え、故・橋本幸志とともに、生涯学習の一助としての絵画教室をめざし、橋本真弓の「心で描く透明水彩」を、絵を描くことを通して共に学び自己を高めることに資するという、一貫した理念のもとにご指導をさせて頂き、今日に至っています。

はるびの会展のこと橋本美術研究所はかつて旧春日小学区にあり、「春日」の枕詞「はるびの」を教室展名に冠してから、早くも第13回展を迎えます。前身の教室展と合わせて22回展となります。 コロナ禍に耐え、様々な困難な状況にも負けず、生きがいのひとつとして続けて来られ描かれました渾身の作品の数々を、どうぞ、ご覧下さいますように……

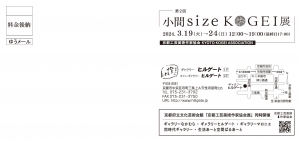

◆2024年3月19日(火)~3月24日(日)1F・2F【第2回 小間 size KOGEI展】(京都工芸美術作家協会会員による小品展)

〈出展作家〉

染織井隼 慶人 荻野 美穂子 春日井 路子 金井 大輔河崎 晴生 髙谷 光雄 内藤 英治 中井 貞次長尾 紀壽

陶芸井出 照子 内山 政義 岸 映子 木村 展之國松 万琴 小林 英夫 諏訪 蘇山

漆芸林 玖瞠 番浦 肇

金石𫝆井 裕之

金工向井 弘子

人形面屋 庄甫

木工建田 良策 村山 明

・ギャラリーなかむら、ギャラリーマロニエ、同時代ギャラリー、生活あーと空間ぱるあーと で同時開催。 京都工芸美術作家協会HP「第2回小間size KOGEI展」 →https://kogei.kyoto/event/komasize.html・京都府立文化芸術会館にて「京都工芸美術作家協会展」同時開催

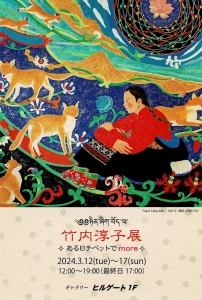

◆2024年3月12日(火)~3月17日(日)

1F【竹内 淳子 展 ✧ある日チベットでmore✧】

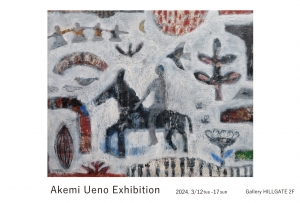

2F【上野 明美 展】(油彩・立体他)

私は、私の作品が、自然や、人や、生き物と同じくらい、輝きに満ちた、重みのある<いのち>を宿すものでありたいと願って、制作してきました。子供の頃、祖母は「すべてのものには、いのちが宿っている」と、教えてくれました。その頃から、様々なものと、いのちの対話をしてきた様に思います。いのちあるものは、どんな時でも、私の心を慰め、力づけてくれました。私は、根源的なものへの憧れ、いのちの大切さを祈り、心をこめながら、描き続け、私の作品の中で、いのちの存在と詩的イメージの融合が、どう表現されるのか、自身を深めながら、作品を通して、誰かを力づけられるようになれたら・・・と、願います

上野明美・略歴京都府生まれ1981 京都市立銅駝美術工芸高等学校(洋画科)卒業1983 嵯峨美術短期大学(洋画専攻)卒業1990 日伯現代美術展(東京セントラル美術館)1994 日仏現代美術展 (東京都美術館/大阪市立美術館/パリ・ロンポワン・モンテーニュホール)1996 文化庁芸術インターンシップ(国内研修員として日本美術の研修)2008 文化庁新進芸術家留学制度<特別派遣>(イタリア・フィレンツェ)2012 第 30 回上野の森絵画大賞展(上野の森美術館) 第 14 回雪梁舎フィレンツェ大賞展(雪梁舎美術館/東京都美術館)2017 第 35 回上野の森絵画大賞展(上野の森美術館) 一般社団法人二紀会<会員>を退会その他、画廊企画グループ展多数個展ギャラリー21+葉<東京>(1995・1997・1999・2001 年)ギャラリー銀座汲美<東京>(2001・2002・2003・2006 年)ギャラリーゴトウ<東京>(2010・2012・2014・2016・2019 年)ギャラリーヒルゲート<京都>(2011 年) ギャラリーラ・メール<東京>(2011・2012・2013・2014・2018 年) ギャラリーカジオ<東京>(2017・2021 年)文房堂ギャラリーカフェ<東京>(2016 年) アートギャラリー呼友館<埼玉>(2017 年)ギャラリーハルジ<千葉>(2019・2020・2023 年)ギャラリーテムズ<東京>(2020・2022 年)アートギャラリー月桂樹<埼玉>(2023 年)日本美術家連盟会

◆2024年3月5日(火)~3月10日(日)1F【悠画会「5人の日本画展」】

〈出展作家〉

清河 滋子 赤井 美津子 藤本 達子

村田 美智子 朝来 恵子

2F【吉田 恵利子 絵画個展~風のしらべⅪ~】

―世界にふきわたる風

愛とやさしさと安らぎをはこぶ風

風のしらべをあなたに―

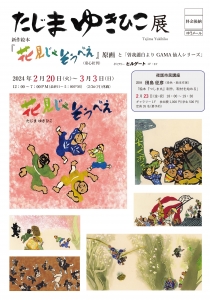

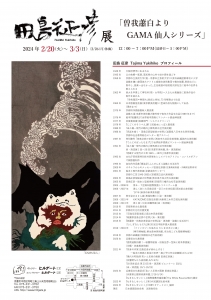

◆2024年2月20日(火)~3月3日(日) ※2月26日(月)休廊1F・2F【田島征彦 新作絵本『花見じゃ そうべえ』原画と 「曽我蕭白より GAMA仙人シリーズ」】

田島 征彦 Tajima Yukihiko プロフィール1940年 大阪府堺市に生まれる1945年 父の故郷へ転居、高知県の山村で幼少期を過ごす1959年 京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学)工芸科染織図案専攻に入学 染織を嫌い劇団美大アトリエ座舞台美術集団で舞台装置、影絵などに熱中し、 授業へ出なかった。主任教授の稲垣稔次郎先生に絵本の世界を教えられる1963年 美大を卒業して専攻科(現・大学院)へ入るため真面目に型染作品の制作を始める

「染色集団∞無限大」結成に参加、73年解散まで出品1965年 日本版画協会展(東京都美術館)に型染作品を版画として出品(現在まで)1975年 京都府洋画版画新人賞受賞

染織X展 京都市美術館大陳列室で毎年大作品を出品(1989年まで)1976年 絵本『祇園祭』で世界絵本原画ビエンナーレ展金牌受賞1977年 京展賞受賞(版画部門・シルクスクリーン)1979年 『じごくのそうべえ』第1回絵本にっぽん賞受賞1980年 「染と織─現代の動向」(群馬県立近代美術館)1986年 「民話を描く・田島征彦型絵染の世界」 (滋賀県八日市文化芸術会館、京都市社会教育総合センター 現アスニー)1987年 特別陳列 「田島征彦の世界」(西宮市大谷記念美術館、姫路市立美術館)

『てんにのぼったなまず』で世界絵本原画ビエンナーレ展金牌受賞1991年 「染と織─現代の動向」(群馬県立近代美術館)

染・清流展1回〜20回(京都市美術館、染・清流館他)

「発動する現代の工芸1945 ─1970」(京都市美術館)1993年 文化庁芸術家特別在外研修生としてパリのアトリエ・コントルポアンで 銅版画制作1995年 自伝的作品集「憤染記(ふんせんき)」染織と生活社刊2000年 オキナワからのメッセージ田島征彦展(佐喜眞美術館・沖縄県宜野湾市)2001年 絵本と現代美術展(京都芸術センター)

京都の工芸1945-2000」(京都国立近代美術館)2003年 田島征彦型絵染の世界展(熊本県不知火町立美術館)2005年 田島征彦−絵本と型絵染展(京都府八幡市立松花堂美術館)2005・2008年 第6・7回高知国際版画トリエンナーレ展2006・2007年 激しく創った田島征彦・征三の半世紀展(高知県立美術館)

’07年(新潟市新津美術館)2007年 祭を染める2人展(長尾紀壽と)(染・清流館)2009・2015年 KATAZOMÉ田島征彦展(兵庫県三木市立堀光美術館)2009−2013年 第1回〜5回 祇園祭展(染・清流館)2010年 京都美術文化賞受賞 2011年 京都府文化功労賞受賞2013年 「田島征彦型染展」(坂出市民美術館)2014年 「祇園祭田島征彦の世界」(染・清流館)2015年 『祇園祭・田島征彦型染の世界』染・清流館・染織と生活社刊 『ふしぎなともだち』第20回日本絵本賞大賞受賞2016−2018年 「ファンタジーを染める たじまゆきひこ展」

(堺市博物館、桐生森林美術館、多治見こども陶器博物館)2019年 京都の染織展(京都国立近代美術館)2020年 兵庫県文化賞受賞 「疫病退散祈願!―祇園祭絵巻・田島征彦―型染と絵本原画展」 (沖縄・佐喜眞美術館)2021年 「気骨の作家 田島征彦が染め上げる!

―絵本の原画と型染の世界―展」(守口市立図書館)4/3-4/29 「現代の町絵師 笑いと反骨の画家 田島征彦展」 (安曇野ちひろ美術館,6/5-9/5) 「30周年記念 第23回 染・清流展 ビエンナーレ2021」 (染・清流館,10/1-10/23)2022年 兵庫県文化賞記念「笑いと反骨の画家 田島征彦展」 (兵庫県公館県政資料館,2/18-5/14)

『なきむしせいとく』 国際推薦児童図書「The White Ravens2022」選定2023年 『なきむしせいとく』 第54回講談社絵本賞2024年 『なきむしせいとく』 「IBBYオナーリスト」選定現在 日本版画協会会員 淡路島在住

夜話市民講座講師 田島 征彦 (染色・絵本作家)「絵本『つしま丸』制作、取材を始める」2月23日(金・祝) 18:00~19:30ギャラリー1F 参加費1,000円(学生500円) 定員35名(要予約)

◆2024年2月13日(火)~2月18日(日)

1F・2F【キノプリント2024】

KINO PRINT とは京都精華大学版画専攻4回生・大学院生有志と教員が、 版画の特徴である複数性 (エディション)に ついて考え、制作した作品を納めた26.5cm角の版画集のこと。

木版画、銅版画、リトグラフ、シルクスクリーン、写真など様々な版画技法を用いた作品が一つの箱に納められています。

〈出展作家〉

教員・スタッフ

池垣タダヒコ 北野 裕之

―――――――――――――――――――――

伊庭 靖子 大八木 夏生 加納 俊輔 川﨑 麻祐子

川端 千絵 岸 雪絵 衣川 泰典 熊谷 誠

集治 千晶

―――――――――――――――――――――

肥後 亮祐 平井 恭子 本田 このみ 溝縁 真子

武蔵 篤彦 髙畑 紗依 芳木 麻里絵 松元 悠

大学院生

グ シン 武田 葵 マーリィ 齋藤 梨恵 チョウ ゴモク フォック チン 前川 琴瑚

4回生

ツビンデン ティム 健人 中村 元晴 呉原 由樹

桑原 里奈 笹崎 凛 田中 真由 辻村 華乃

長谷目 萌夏 前田 千尋

3回生

浅野 明日香 池田 久奈乃 殊井 愛佑 阪倉 歩

四方 果琳 ソン ヨウ 田中 彩楽 田中 晴喜

林 公望 ニルセン テアラーセン 藤浦 心音

筆保 結子 山田 麻未 リュウ ニッチュウ

ニナ ウェニティング

木版

版木を彫り、絵の具をのせて摺る。力強い線や柔らかいぼかしなどの版材を生かした表現の広さが魅力。

リトグラフ

石やアルミ版にクレヨンで描画し、水と油の反発作用を利用して刷る。 豊かな色彩表現が美しい。

シルクスクリーン

メッシュ地にインクが通過するところとしない所を作る。

様々な素材に刷れる特徴がある。

銅版

銅版に傷をつけ、そこにインクを詰めて刷る。綿密な描写や特有の色面の強さに魅了される。

写真

光に対してカメラなどを用いてイメージを写し取る。

見えないものを瞬時にフィルムなどに残せることが魅力。

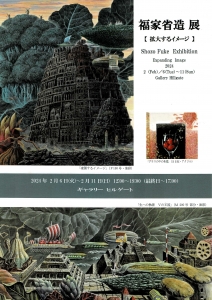

◆2024年2月6日(火)~2月11日(日)1F【福家省造 展 拡大するイメージ】(一陽会委員)

油彩画を始めて50 年余り。絵を描きながらイメージを膨らませ、その中に自分の世界を作って楽しんできました。このたび、ギャラリーヒルゲートで個展を開催させていただくことになり、人生節目の年に自分なりの表現を拡げてみたいと思います。

ご高覧いただければ幸いに存じます。

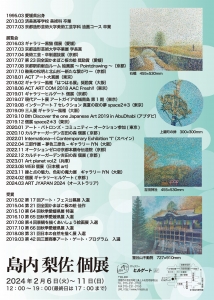

福家 省造 (ふけ しょうぞう)1954年 高知市生まれ 1976年 京都教育大学特修美術科卒業 *******1975年 京展に初出品(以降、入選多数)1978年 一陽展・関西一陽展に初出品一陽展で ’80・’84奨励賞 ’03 損保ジャパン美術財団奨励賞 ’14 鈴木信太郎賞 関西一陽展で ’81 神戸市長賞 ’84 神戸市教育委員会賞 など1985年 一陽会・会友推挙 1991年・会員推挙 2016年・委員推挙 *******1998年・2000年 京都美術工芸展(京都文化博物館)2005年 損保ジャパン美術財団奨励展(損保ジャパン東郷青児美術館)2007年 全関西美術展に初出品(大阪市立美術館) ’14・’18 第二席賞 ’17読売テレビ賞 など (現在 無鑑査)2021年 京都芸術祭・国際交流総合展で 国際交流総合展賞 *******企画展・グループ展上野の森美術館大賞展 リキテックスビエンナーレきのうとあすの対話展(日本美術家連盟近畿地区) 京都教職員美術展アートフォーラム宇治AFU美術展 同じ刻を生きる作家展 いま,平和のために非戦を願う美術家たちの作品展((ギャラリーヒルゲート ほか) ハクの会作家展 ヴィジョネア展 など 個展 志摩画廊 ギャラリーかもがわ アートスペース東山 ギャラリー森の小枝宇治市生涯学習センター アートスペース柚(企画展含む) ギャラリーヒルゲート現在 一陽会委員 日本美術家連盟会員2F【島内梨佐 個展】(点描)

異なる色の点が重なることで1つの形を作る点描。多彩で曖昧な点描画は見る人の心情の動きに合わせ、その時々で印象を変えます。揺らぐ印象を受けることで固定された視点を離れ、多様で豊かな視点に閃くことができると考えています。

島内梨佐 経歴1995.03 愛媛県出身2013.03 済美高等学校 美術科 卒業2017.03 京都造形芸術大学美術工芸学科 油画コース 卒業

展覧会2016.03 ギャラリー黒猫 個展(愛媛)2017.03 京都造形芸術大学卒業展 学長賞2017.04 美術工芸・卒制選抜展(京都)2017.07 第23回全国かまぼこ板の絵 奨励賞(愛媛)2017.08 京都駅前献血ルーム 絵画展 ~Pointdrawing~(京都)2017.10 鞍馬の松明と北山杉~新たな繋がり~(京都)2018.01 ACT アート大賞展(東京)2018.02 ギャラリー風雅「はつはる展」奨励賞(大阪)2018.06 ACT ART COM 2018 AAC Fresh!!(東京)2019.01 ギャラリーヒルゲート 個展(京都)2019.07 現代アート展 アートガイア@城南島 第1期(東京)2019.08 インターアート7セレクション 真夏の夜の夢 space2*3(東京)2019.09 三人展 ギャラリー風雅(大阪)2019.10 8th Discover the one Japanese Art 2019 in AbuDhabi(アブダビ)2019.12 個展 space2*3(東京)2020.01 アート・パトロンズ・コミュニティー オークション参加(東京)2020.10 カルチャーガーデン吉田の森 個展(京都)2022.01 Internationa—l Contemporary Exhibition “I” (スペイン)2022.04 三部作展~夢色三原色~ ギャラリーIYN(大阪)2022.11 オークションゼロ@京都本願寺伝道院(京都)2022.12 カルチャーガーデン吉田の森 個展(京都)2023.01 Art planet vol.2(兵庫)2023.08 WEB個展(日本橋art)2023.11 線と点の魅力、色彩の魔力展 ギャラリーIYN(大阪)2024.02 個展 ギャラリーヒルゲート(京都)2024.03 ART JYAPAN 2024(オーストラリア)

受賞2015.02 第17回アート・フェス公募展 入選2015.04 第21回全国かまぼこ板の絵 佳作2015.10 第64回秋季愛媛県展 特選2016.10 第65回秋季愛媛県展 入選2017.08 第4回景観を描くあいしょう絵画展 入選2017.10 第66回秋季愛媛県展 入選2018.08 第31回日本の自然を描く展 入選2019.03 第42回三菱商事アート・ゲート・プログラム 入選

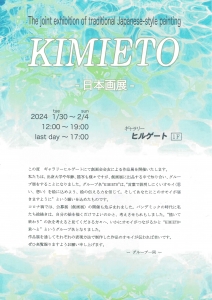

◆2024年1月30日(火)~2月4日(日)1F【KIMIETO -日本画展-】

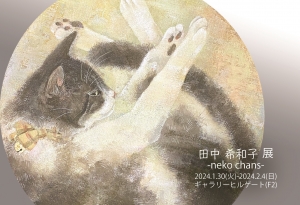

2F【田中希和子 展】(日本画)

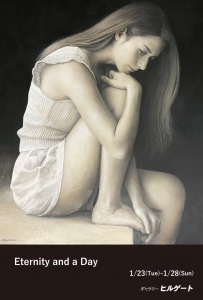

◆2024年1月23日(火)~1月28日(日)1F【長谷治郎 展 Eternity and a Day】(独立美術協会準会員)

長谷治郎(NAGATANI, Jiro)1974年 神奈川県出身1998年 京都大学理学部卒業2001年 独立展出品(’06~現在)2010年 京展出品(~’12)2011年 国民文化祭美術展 京都市教育委員会教育長賞2012年 関西独立展関西独立賞(同’14,’15)2013年 京都美術ビエンナーレ出品2013年 独立展新人賞2015年 独立展奨励賞2015年 個展(銀座かわうそ画廊 同’16,’18)2017年 神戸アートマルシェ2017年 グループLoutre選抜展(阪神百貨店本店 同’18)2019年 個展(ギャラリーヒルゲート 同’21)2019年 独立展佳作賞2020年 個展(ギャラリー恵風 同’22)2021年 独立展山田賞2022年 独立展齋藤研賞現在 京都市在住 独立美術協会準会員2F【柴山水咲 個展 「地図と歩く」】(ミクストメディア)

柴山 水咲 SHIBAYAMA Misaki2011 京都造形芸術大学 美術工芸学科 洋画コース卒業2013 京都造形芸術大学大学院 修士課程 芸術表現専攻修了

グループ展2013 2012年度京都造形芸術大学大学院修了制作展/専攻長賞(京都) 2014 KUAD graduators under 30 selected/大原美術館・柳沢秀行賞(京都)2016 六甲ミーツ・アート芸術散歩(神戸)2020, 2021 六甲ミーツ・アート芸術散歩 /C.A.P.プロジェクト展示(神戸) 2022, 2023 ART NAGOYA/art gallery Komori(名古屋)2022 人物と植物 –Plants & People– 柴山水咲・奈良田晃治 二人展/KOBE STUDIO Y3(神戸)

個展2012, 2014, 2016 アートスペース虹(京都)2015〜2020, 2022 トアロード画廊(神戸)2022 二宮カフェ(神戸)2023 兵庫県立舞子公園内 旧木下家住宅(神戸)2023 GALLERY 04街区(大阪)

◆2024年1月9日(火)~1月21日(日) ※1月15日(月)休廊1F・2F【第32回 折々の作家たち展】

〈出展作家〉

秋口 悠子 麻田 浩 安東 菜々 安野 光雅

池田 良則 生駒 泰充 石股 昭 石母田 ななみ

泉地 靖雄 伊勢 信子 一居 孝明 一居 弘美

市川 曜子 出原 司 井上 隆雄 井上 廣子

伊庭 新太郎 今尾 栄仁 岩井 晴香 宇治川 久司

烏頭尾 精 海野 厚敬 榮永 大治良 大森 啓

奥田 輝芳 甲斐 扶佐義 貝原 浩 勝山 正則

門坂 流 上岡 真志 川上 力三 神野 立生

貴志 在介 貴志 カスケ 岸 雪絵 木代 喜司

来野 あぢさ 北村 美佳 木下 晋 木村 克朗

木村 隆 日下部 直起 日下部 雅生 栗本 夏樹

黒川 彰夫 黒崎 彰 黒田 暢 黒田 冨紀子

小西 煕 小林 一彦 小林 敬生 小山 久美子

近藤 慧子 斎藤 博 坂爪 厚生 佐久間 嘉明

桜井 貞夫 桜井 寛 信ケ原 良和 澁谷 和子

角 りわ子 髙橋 雅史 田島 周吾 田島 征三

田島 征彦 田中 忠雄 田中 直子 谷 なつ子

谷口 淳一 千葉 倫子 司 修 鶴田 憲次

中井 英夫 長尾 紀壽 長谷 治郎 中林 忠良

中原 史雄 西久松 友花 西久松 吉雄 西久松 綾

西山 喬 野上 徹 野見山 暁治 橋本 幸志

橋本 文良 長谷川 宏美 長谷川 ゆか 八田 哲

林 康夫 平岡 靖弘 蛭田 均 蛭田 美保子

廣田 政生 福島 菊次郎 藤田 つぐみ 冨士谷 隆

藤平 伸 藤平 三穂 古野 恵美子 本田 希枝

馬越 陽子 増田 常徳 松生 歩 松谷 武判

馬淵 哲 丸木 位里 丸木 スマ 丸木 俊

丸木 ひさ子 丸山 勉 三浦 以左子 三浦 景生

水上 勉 三橋 卓 宮村 長 向坂 典子

村上 泰造 村田 好謙 村山 明 森本 勇

山河 全 山根 須磨子 山本 桂右 山本 俊夫

リチャード・スタイナー 若林 亮 渡邉 章雄 渡辺 恂三36年前画廊への転業を勧めて下さった水上勉先生も、最初の企画の一つを担って下さった丸木位里・俊夫妻も、小さな画廊での個展を引き受けて下さった安野光雅先生も…。お世話になったたくさんの先生方が鬼籍に入られました。年に一度、物故作家の遺作を現役作家の作品とともに展示させていただくこの企画は、亡くなられた先生方を身近に感じられ、初心を思い起こさせてくれる貴重な機会となりました。 皆様にとっても、懐かしい、あるいは新鮮な出会いの場となることをお祈りして今年も開催させていただきます。平面・立体ともに多彩な128人の先生方の御作品をなにとぞ御高覧いただきたく、謹んで御案内申し上げます。ギャラリーヒルゲート

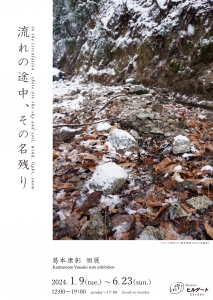

◆2024年1月9日(火)~6月23日(日) 〈月曜休廊・日曜日は~17:00〉奥庭空間【葛本 康彰 個展 流れの途中、その名残り】

葛本 康彰(くずもと やすあき)“人間の作為” と “自然の現象”の双方から素材に関わる独自の手法で彫刻制作を行う。 廃材などの収集物を用いたインスタレーションや、「里山」を舞台にした野外芸術企画の運営などを通して、“人間と外界の関係性” について考察している。作品制作のさなか、自然現象の作用によって素材の獲得するフォルムやパターン、テクスチャーは私たち人間の目には見えない世界の存在を示唆するものなのかもしれない。自然現象をはじめとした、身の回りに当たり前のように存在する物事やそれらを知覚している身体への好奇心や想像力を回復し、人間本位の視点を自覚し直すような場を提示したい。

I make sculpture by original technique. The technique is to act material from both human artificiality and natural phenomenon. Other works are installation used salvaged objects and art event promotion in “Satoyama” area. Through their works, I think about relationship of human and the outside world. In the process of creating artwork, materials acquire unique forms and patterns, textures through the action of natural phenomena. They may suggest to us the existence of a world that is invisible to our human eyes. Through the artworks, I want the viewer to direct their curiosity and imagination to the things that exist around us as a matter of course, and to the body that perceives them. It is also to be aware of our human-oriented perspective.

1988年生まれ 奈良県出身 彫刻家 https://kudzumoto.com/近年の主な展示『音楽』 +1art|大阪『学園前アートフェスタ2023』 大和文華館文華ホール|奈良『木津川アート2023』 ロートリサーチビレッジ京都|京都『第29回 新進芸術家美術展』プロシードアリーナHIKONE 多目的ホール、滋賀県立美術館ギャラリー|滋賀『パスカルの蝶たち Hexagonal eyes -六角形の見る夢-』 鶴身印刷所|大阪個展『℃ノ汀 cold traces in a transition』 2kwgallery|滋賀個展『たとえば光を濾過するように soft acceptance and subtle rejection』河野邸ArtGallery|大阪『やまもりハプン▶希望が丘 2023 ~白昼堂々図画工作~』 滋賀県希望が丘文化公園|滋賀『“Smash Hits 04” from ONBEAT』 AFRODE CLINIC|東京個展『いつかのつかのま need of the deep breathing』 NORR coffee roasters|奈良『New Traditional Arts -en-』 茶吉庵ギャラリー|大阪『さんかく工房作品展』 アートスペース上三条|奈良個展『昇華、言葉の中にはないものを texture of a pale morning』 Gallery一茶亭|京都『お酒がススム!アート展』 gallery yongou|大阪『第31回 折々の作家たち展』 ギャラリーヒルゲート|京都『白』 Gallery一茶亭|京都『光の向こう側で』 Gallery Terra-S|京都『ミニアチュール展26』 茨木市立ギャラリー|大阪